读懂广州第一六O期

雷州半岛自古为“天南重地”,这片中国大陆南端的热带滨海之地,三面环海,雷声激荡、火山遗痕与辽阔海洋交织出壮丽画卷,中原文化与南越、俚僚文化碰撞的包容开放,孕育出独特而厚重的雷州文化体系。

雷州文化中,惊心动魄的民俗技艺是其精神象征。“上刀梯”与“过火海”两大绝技尤为瞩目,旁观者者无不紧张不已。千年传承中,凝聚着对自然的敬畏与挑战。

从火山爆发到海浪低吟,从刀梯的锋芒到火海的热烈,这片土地以刚烈与包容,不断书写着海洋文化的传奇篇章。

鸟瞰雷州沃野千里

水火交融山海激荡

当我们从高空俯瞰,雷州半岛犹如一条巨龙冲向南海,气势磅礴。东临南海,西揽北部湾,南向琼州海峡与海南岛相望,其地形以广袤的平原与低矮起伏的丘陵为主,属于典型的热带季风气候。这片面积达1.32万平方公里的红土地,更因火山与海洋的碰撞,塑造了独特的自然禀赋。

高空俯瞰特呈岛

雷州半岛曾历经多期火山喷发

海洋水汽交汇形成“雷暴走廊”

雷州半岛相传因雷电频繁而得名。究竟频繁到何种地步?雷州半岛年均雷暴日多达百天左右,与世界著名雷区印度尼西亚爪哇岛不相上下。《唐国史补》曾生动记载:“雷州春夏多雷,无日无之。”“夏天雷公发威,一分钟劈二十响都不稀奇!”湛江麻章世乔村村民许何昌说,在雷州半岛,一入夏季,雷暴频繁到竟能以分钟计数。“轰、轰、轰”,有时一整夜雷声轰鸣不断,电灯更是噼里啪啦作响。从小听着雷声长大的人们,早就养成了一打雷就赶紧拔掉电线、关闭电灯的习惯。

雷州半岛与海南岛为何动不动就打雷?这背后,是火山地质构造与气候条件共同造就的结果。雷州半岛曾历经多期火山喷发。雷州半岛和海南岛原本连在一起,同属“雷琼火山群”,曾是火山喷发和地震活动最活跃区域之一,该区域位于欧亚板块与南海板块交界处,地壳薄弱。距今250万年前—1.5万年前,火山喷发及地震活动,导致地壳断裂,形成琼州海峡,为岩浆上涌提供了通道,同时在地下留下了强磁区域。火山喷发形成的玄武岩富含铁元素,好比给地层的磁场“充了电”。雷州半岛磁场一强,就像有了个大“吸铁石”,容易把大气里的电荷吸引过来,为打雷埋下了伏笔。雷州半岛三面临海,辽阔的海面持续蒸发,为大气源源不断地输送大量水汽,南海和北部湾的水汽输送通道在雷州半岛交汇,形成“雷暴走廊”。特别是5—10月,在强烈的太阳光照射下,产生强烈的对流活动,为雷暴精心筹备了一座“弹药库”,极易催生雷阵雨。

据《湛江通史》记载,据不完全统计,在1949—2019年这70年间,登陆湛江的台风多达54次,数量为同期全国之最。在影响雷州半岛的各类气象现象中,雷暴最为突出,也最具震撼力。

雷州半岛最古老先民为百越族的一支,先秦时期称“骆越”,南北朝以后称“俚僚”。古人因无法解释雷电频发现象,将其视为“天威”,逐渐形成对雷神的敬畏。这片土地虽看似水汽充沛,却因无高山阻隔“十年九旱”。那声声惊雷,仿佛呼风唤雨,承载着他们对生命之源——雨水的无限渴盼。

“雷州半岛先民先是畏惧自然的雷,进而开始崇拜雷神。他们以各种仪式祭祀雷神,表示对雷神的敬诚,祈求雷神保佑风调雨顺。”湛江市博物馆原馆长陈志坚说。雷州半岛先民创造了威武而强悍的雷神形象:牛头人身,黑面勾鼻,鸟嘴圆目,额角竖发,左手持凿,右手举斧。海康(今雷州市)、电白、遂溪等地建有雷神庙,当地百姓不向龙王求雨,而是虔诚地向雷神祈愿甘霖。

清代屈大均《广东新语》中,详尽记载了雷州半岛一年之中有“二月开雷”“六月酬雷”“八月封雷”三次敬祭雷神的祀典,以及“必供雷鼓敬酬雷神”的盛大民俗活动场景。雷州换鼓、雷歌、雷剧、雷字地名,乃至诸多风俗文化活动,皆与雷紧密相连,雷元素深深融入了雷州半岛的文化血脉之中。

昔日赤坎古商埠有10座码头

被誉为天下四绝之首

“雷州换鼓”仍是个谜……

明代冯梦龙将“雷州换鼓”列为天下四绝之首。然而,“雷州换鼓”究竟为何物,因年代太过久远,文献典籍又未详细记载,致使后世众说纷纭。

目前,主要有三种观点:其一,认为“雷州换鼓”是一种人文景观,是古代雷州举办的盛大的祭雷仪式。其二,是古代雷州半岛每年都会出现的一次大雷,雷电引发奇特天象,令人惊叹叫绝。其三,“雷州换鼓”是自然现象与人文的完美融合,是古代雷州祭雷仪式中出现的“天人互应”现象,引发电闪雷鸣、雷声大作的奇观。此外,也有人提出,“雷州换鼓”或许是古时雷州人特制的一种鼓。历史的真相究竟如何,仍待后人探寻。

图为素有“天南重地”称呼的雷州。

敬畏自然崇尚德治

南粤先贤陈文玉在雷州开启民智,被当地人敬为“雷祖”,从崇神到敬贤,雷州人这一思想的转变,实则是越来越相信人的力量。而“雷祖”与“石狗”,作为雷州半岛两大核心文化符号,他们的关系,本质上是中原文化与南越文化在雷州半岛调适、融合的结果。它们共同构建了雷州独特的精神世界。

雷州之名始于唐代

百姓尊陈文玉为雷祖

雷州半岛,扼琼州海峡咽喉,古时是通南海诸国的必经之路。春秋时期,楚子熊恽受命镇抚百越,至此开石城(今雷州市),建楚豁楼作为楚国疆界的标志。秦平岭南后,雷州半岛属于象郡。两汉设合浦郡徐闻县,南北朝至隋时称古合州,唐改雷州,宋名雷州军,元为雷州路,明清改雷州府,辖地徐闻、海康、遂溪三县。雷城(今雷州市)两千多年来一直是郡、州、军、路、府、县治所,素有“天南重地”之称。1994年,海康撤县设市,改称雷州市。今雷州半岛主体属湛江市。

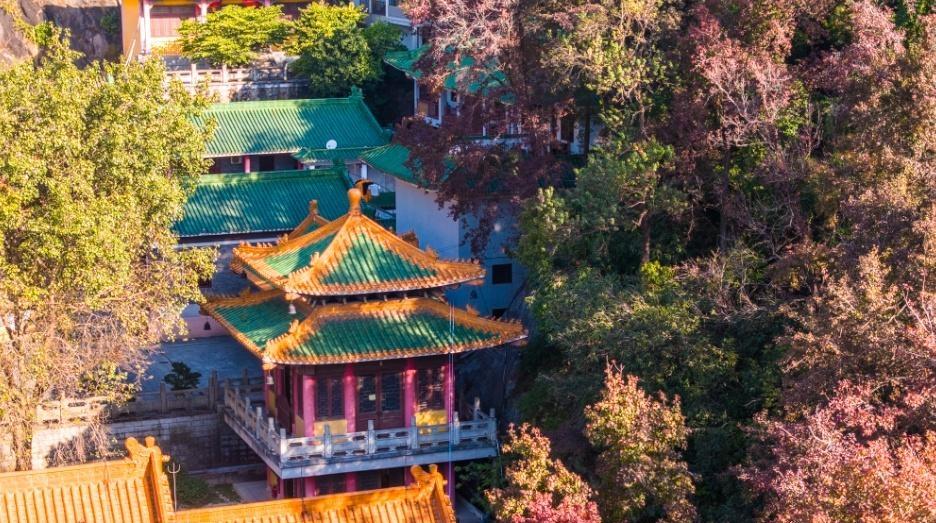

雷州城西,雷祖祠气势恢宏,供奉其中的南粤先贤陈文玉,堪称雷州半岛历史上最富传奇色彩的人物。“传说南朝时,雷州猎户陈鉷有只神奇的九耳猎犬。有一天,猎狗从地里刨出个石卵,陈鉷就抱回了家。次日,风雨大作,雷雨交加,一声霹雳劈开了卵,里头蹦出个小男孩,左手写着‘雷’,右手写着‘州’。”雷祖祠讲解员黄丽霖对雷祖降临的故事如数家珍。陈文玉自小学文习武,聪明勤奋,为人忠信厚道,乡邻无不钦佩。朝廷多次听闻陈文玉的贤名,派人举荐他入朝为官,均遭拒绝。在他心中,陪伴父母尽孝,远比仕途更为重要。直至唐贞观二年,双亲离世,陈文玉守墓三年。贞观五年,唐太宗李世民起用陈文玉出任东合州刺史,这时他已61岁。他推行汉俚融合政策,化解部落间纷争;修筑城池、兴办学堂开启民智,让百姓安居乐业。

贞观八年(公元634年),陈文玉上书朝廷,将东合州改名为雷州,雷州之名由此而来。陈文玉68岁逝世,雷州百姓悲痛万分,尊之为“雷祖(开雷之祖)”,那只发现大卵的狗也被神化为祥瑞象征,受到崇拜。

宋代十贤泽被雷州

苏轼苏辙启后世师表

宋代的雷州半岛,因为一群流芳千古的贤才到来,中原文化的种子播撒在这片土地上,与本土文化继续交融、碰撞,至今仍然滋养荫泽后人。

雷州半岛曾是历史上的贬谪地。雷州西湖北侧宋园里,静静立着十贤祠,纪念宋代谪居或贬官路过雷州的名臣。步入祠内,文天祥所撰、姚文田手书的《雷州十贤堂记》碑写道:“敬贤如师,疾恶如仇”,这正是雷州人性格的真切体现。这十位贤能,三位做过宰相,两位当过副宰相。名相寇准最早到雷州,被贬为雷州司户参军。他没因仕途不顺而消沉,反而劝农种桑、修水利,传授天文地理知识,还办学堂传播中原文化,最后逝于雷州。雷州古城的寇公祠,就是为纪念他而建。

公余策马到英灵,幸有官僚伴使星。

人物熙熙风景盛,好将佳会入丹青。

——(宋)寇准

苏公亭

寇准之后,北宋大文豪苏轼、苏辙兄弟的到来,更为雷州增添了一抹璀璨的文化光芒。宋绍圣四年(1097年),宰相章惇严令贬谪之人不能住官舍。苏辙被贬化州别驾(官职),安置在雷州。雷州知府张逢因敬重苏辙,在官舍接待,自己反倒获罪。苏辙处境艰难,百姓不惧风险在南门外建房供他居住。章惇知道后让官府追查,亏得苏辙借据清楚,这事才平息。苏辙感恩雷州百姓,“愿以所知,施及斯人”,教百姓用药治病,还传授木工、制陶、纺织手艺,苏辙这些善举,赢得了雷州百姓的衷心爱戴。后人在他住处修了“遗直轩”纪念,此地也叫“苏楼里”。

同年四月,章惇又把苏轼贬到儋州(海南),兄弟俩在雷州相聚,同游罗湖、雷祖祠。苏辙在罗湖有感而发,写下《同子瞻次过远重字韵》。苏轼给天宁禅寺题了“万山第一”的匾额。雷州百姓为纪念苏轼把罗湖改名西湖。三年后,苏轼遇赦北归,路过雷州半岛西部海域时遭遇暴雨,在兴廉村一住多日。《雷州府志》记载,苏轼常到“兴廉学塾”给学生上课,留下《自雷适廉宿于兴廉村净行院》《雨夜宿净行院》等诗篇。走时,他把珍藏的石渠阁瓦砚送给学塾教书先生陈梦英,对他说“斯地景胜,当有文明之祥”。后来,陈梦英在兴廉村建了文明书院,成了当时雷州三大书院之一。

直到现在,雷州半岛大小村落还流传着东坡先生的故事。他面对厄运时的达观,潜移默化影响着当地民众,让如今的雷州人骨子里多了份坚毅和乐观。

颍川筑室久未成,夜来忽作西湖梦。

——(宋)苏辙

晨登一叶舟,醉兀十里溪。

醒来知何处,归路老更迷。

——(宋)苏轼

“石狗奇观”独一无二

从见证汉越融合到走出时尚创新之路

“雷祖”与“石狗”,是雷州半岛两大核心文化符号,两者的关系,本质上是中原汉文化与南越文化在雷州半岛调适、融合的结果。它们通过功能互补和融合,共同构建了雷州独特的精神世界。

先秦时期,雷州半岛为百越俚僚的聚居之地,狗被视作能够驱邪纳吉的灵物。彼时,石狗雕像作为部落图腾,庄重地立于村口、路口或墓前。唐代,汉人移民大量涌入雷州后,将中原的“人神信仰”(如雷祖信仰)与本土的石狗崇拜结合,逐渐形成了“上拜雷祖,下敬石狗”的多元体系。从此,石狗被赋予了丰富的汉文化元素,如今,在雷州博物馆内,便能看到融入八卦元素的明代石狗雕像。石狗职能也愈发多样,它们蹲伏在村口、路边、巷头以及门旁,不仅能够镇风止煞、求雨护田,还肩负起送子添丁的重任,面容也不再狰狞威严,而是昂首咧嘴,含笑露善的形象。

雷州博物馆珍藏了上千只石狗

为了更好地保护这些珍贵的石狗,雷州博物馆陆续开展搜集工作,如今已珍藏了上千只石狗,形成“石狗奇观”。其中,一尊明代颈系铃铛的坐式石狗重约千斤,尤为引人注目,被称为“石狗王”。这些珍藏在博物馆的石狗,仅仅是雷州石狗文化的冰山一角。“整个半岛散落的石狗数量两万多尊,堪称‘南方兵马俑’,其数量之多、分布之广,在全国范围内都绝无仅有,2008年,‘石雕·雷州石狗’入选第二批国家级非物质文化遗产保护名录。”雷州博物馆副馆长李永恒说。

雷州石狗这一古老的文化符号并未因时光的磨砺而褪色。70岁的雷州石狗雕刻技艺国家级传承人叶美三,至今已雕过上千只石狗。从50多年前跟随父亲学艺至今,一直保持着每日雕凿的习惯。越来越多年轻人在不断探索中,走出了一条传统文化传承的守正创新之路。“90后”海归陈苗毅然辞去银行工作,回到家乡开启创业之旅,从事文创设计研发。从时尚都市白领转身成为传统文化创新者,她成立了雷州石狗非遗传承工作室,经她之手,古老的石狗遗存摇身一变,成为青春洋溢、潮流感十足的时尚文创产品。

石狗王

精神图谱 刚直包容

明万历《雷州府志》形容当地“俗尚朴野”——雷声滚滚的大自然,三面临海的地理位置,锻造了雷州人刚直不阿、包容如海的性格。

民风强悍义勇不畏强敌

“老糖人”立志填补工业空白

雷州人尊崇贤能,爱憎分明。宋徽宗即位后,曾经权倾一时的宰相章惇被贬到雷州时,也向百姓租房住,百姓不肯。200多年后,雷州人建十贤祠,摒弃身败名裂的章惇,反而将未到过雷州、死后被追贬为雷州别驾的王岩叟(北宋名臣)选入十贤,加以祭祀。

明万历《雷州府志》形容当地“俗尚朴野”。雷州人说话声若洪钟,中气十足,雷州方言刚劲有力,雷剧唱腔高亢激昂,尾音拖长,恰似雷声轰鸣,剧中角色也常展现出敢爱敢恨的豪迈性情。

当地还有“上刀梯”与“过火海”两大民俗绝技。36把钢刀竖立成梯,赤脚攀登者如履平地,既是祭祀祈福,亦彰显无畏;后者则是元宵节祈福习俗,村民赤脚踩踏烈焰,祈求平安。从“火海”中踏过的村民说:“连‘火海’都敢踏过,往后遇到什么困难都不怕,就好像‘过火海’一样大步冲过去就行!”

水店村“下火海”仪式上,勇者从火海中飞奔。

在近代抗法的烽火硝烟中,雷州人更是将“宁断头颅,不失寸土”的刚烈写入民族史诗。我们走进湛江市博物馆,《湛江人民抗法斗争陈列》呈现了那段轰轰烈烈的历史。广州湾原称广洲湾,是吴川县南三都(今湛江市坡头区南三镇)南端滨海一个村落。明清地方志和史籍均有记载。其名可能源于当地渔民对海湾的称呼,或与附近“广洲”(“洲”指沙洲)的地形有关。1898年4月22日,法国海军悍然在雷州府遂溪县海头汛登陆,民众奋起抗争。法军到处插旗,平乐村14岁少年黄文开,约上四五个同伴,夜里把法军插在村边的小旗全拔了。人们在抗法雷歌中唱道:“大家义气不怕死,去打番奴不怕伊,死去得入忠臣庙,死早更强过死迟。”尽显雷州人的无畏。

1899年初,遂溪知县李钟珏积极筹备团练,训练出一支抗法劲旅,在赤坭岭誓师。在新埠、东菊、平石等地的战斗中,抗法队伍连战连捷,沉重打击了法军的嚣张气焰。1899年11月16日,法军突袭黄略村。黄略义勇与民众浴血奋战,因寡不敌众,伤亡惨重。同日,《广州湾租界条约》签订。因畏惧人民反抗,法军将租界西线从万年桥(现遂溪县新桥糖厂附近)退至赤坎西面的文章河桥(今寸金桥),租界范围大幅缩小。这场历时20个月的抗法斗争,虽悲壮落幕,却与虎门销烟、三元里抗英一样,成为近代广东人民爱国的不朽丰碑。1945年抗日战争胜利后,广州湾回归祖国,因古属椹川县(“椹”为当地一种树木,后简化为“湛”),境内有鉴江、南渡河等河流,最终定名“湛江”。

这种勇敢无畏的精神,在当代依旧闪耀。被湛江人尊称为“老糖人”的林水栖,便是典型代表。20世纪90年代初接手濒临倒闭的国营糖厂后,他在厂房一住就是6年。面对“用甘蔗制绵白糖近乎天方夜谭”的质疑,林水栖没有丝毫退缩,他高薪聘请技术专家,硬是用甘蔗榨出中国南方第一捧绵白糖,成功填补了我国利用甘蔗直接生产绵白糖的技术空白。

五方杂处多种方言

雷州文化海纳百川

海洋赋予了雷州人开放兼容的精神品格,对外来多元文化如“海纳百川”般包容。

早在汉代,雷州港(古称“徐闻港”)就已是我国古代“海上丝绸之路”的始发港之一。唐宋时期,雷州港可泊千石大船,雷州窑瓷器畅销海内外,成为雷州半岛文化与商贸繁荣的鲜明标志。明代,吴川梅菉港、徐闻海安港、遂溪赤坎港会馆林立,热闹非凡。“广州湾商会会馆旁便是赤坎老街古商埠的10座码头,码头之上是长长的青石台阶,一直通往大通街和街上数不胜数的商号。”站在古码头遗址,赤坎区博物馆馆长邱苑丹介绍。

苏东坡在《雷州伏波庙记》中写道:“汉末至五代,中原避乱之人,多家于此。”据《湛江通史》记载,从东晋末年至北宋末年的靖康之难,我国历史上有三次人口南迁高潮,中原政治、经济制度以及文化风俗广泛传入雷州半岛。雷州城南天后宫的对联“闽海恩波流粤土,雷阳德泽接莆田”,道出了闽南移民与雷州的深厚渊源。宋元时期,大批闽南人迁来,逐渐成为雷州半岛居民主体。北宋《元丰九域志》记载,当时客户占雷州总户的69%。闽语与土著语融合,催生雷州话,闽南语系雷州话民系形成,雷州文化轮廓初现。

宋元时,大批广府商人来到雷州半岛开店,吴川梅菉、廉江等地率先通行粤语。明清时,顺德、恩平、高州等地商人涌入,推动粤语在吴川、廉江传播。粤语传入后受土著语影响,逐渐形成湛江白话。

明朝中叶后,部分客家人从福建及广东新会迁至雷州半岛。明代王士性在《广志绎》中提及“一曰客户,居城郭,解汉音,业商贾。”这里的“客户”指客家人,所以当地也有人讲客家话。

在当地能看到一个有趣的景象,在热闹的酒席上,虽然大家都是老乡,同桌而坐却可能出现“鸡同鸭讲”的奇特场景。据说,若能熟练掌握三种方言,便可称得上是“本地通”了。

雷州半岛,就这样在不同时期、不同民系的迁徙与交流中,不断融合古越文化、土著文化、汉闽文化和中原文化、广府文化的精髓,形成独有的地域文化——雷州文化。

民俗酒席。

古雷新声生生不息

从百越之地,到海丝节点,再到现代化的滨海都市,雷州半岛演绎了沧桑巨变。今天,在老街古巷的悠悠岁月里,在年例狂欢的热闹氛围中,在百姓的日常烟火气里,雷州大地绵延千年的文化血脉,依旧蓬勃涌动、生生不息。

老街古巷流光溢彩

滨海都市生生不息

傍晚八时,记者一行走进雷州市曲街历史文化街区,古骑楼、古桥、古牌坊等历史遗迹仿佛将人们带回了“旧时光”。暮色渐浓,曲街灯明,数百米长的老街顿时流光溢彩。“哇!太美了。”游客“咔嚓、咔嚓”拍照声此起彼伏。

追溯至宋代,曲街的街巷便已纵横交错,随着对外贸易日益繁盛,到了明清时期,逐渐形成独具南洋风情的骑楼街。今天,漫步曲街,两旁百年老字号店铺错落有致,静静诉说着百年前的昌盛与繁荣。

曲街南洋骑楼

湛江市赤坎老街在充满烟火气的喧闹声里,依旧保留着千年商埠独有的古朴韵味。通过微改造,广州湾商会旧址变身为“小林漫画艺术交流空间”;深宅大院静园经过修缮,活化为“岁月如光”主题展览馆;老旧的“染房街”被打造成非遗文创一条街和特色民宿。老街改造后,吸引众多游客纷至沓来,随处可见头戴簪花、身着汉服的游客开心地拍照打卡。水井头,人们围坐在一起,惬意地吃着油条,喝着海鲜汤;清代水仙庙前的水井,井水依然清澈见底,每天下午,人们取水的习惯延续至今。

年例堪称民俗文化“活化石”

“上刀山闯火海”精神昂扬

年例是粤西独特且盛大的传统民俗文化节日,至今已延续上千年。在雷州半岛有“年例大过年”之说,每至新春年例之时,各村热闹非凡,木偶戏、舞狮、穿令箭等各种古老的民俗表演接连登场,成为文化传承的载体。浩浩荡荡的巡演队伍中,东海岛东山镇东山圩村,传统人龙舞表演队伍一亮相,便赢得现场观众的欢呼喝彩。不少游客为看全6场表演,追随队伍步行2小时,足见人龙舞魅力。

广东省级非物质文化遗产名录的爬刀梯活动

起源于明末清初的“人龙舞”,作为国家级非物质文化遗产代表性项目,享有“东方一绝”的盛誉,常在海边、沙滩上演,承载着雷州人对风调雨顺、出海平安、丰收的祈愿。王宏伟,这位湛江人龙舞艺术团团长、东海人龙舞第六代传承人,带着自己的两个儿子一同参演,父子三人携手,让这传承百年的技艺薪火相传。湛江人龙舞艺术团每年都会精心组织4至6次“非遗进校园”活动。王宏伟满怀期待地说:“我盼望着不久的将来,人龙舞能像英歌舞一样大放异彩,广受欢迎。”

雷州半岛的年例,至今仍能看到历史悠久的民俗活动——“过火海”(当地也称“踩火场”),以及惊心动魄的“爬刀梯”。每年元宵节凌晨4点,雷州市白沙镇国实村锣鼓喧天,呐喊声此起彼伏。当地村民赤着双脚,毅然踏入炽热的火场,脚掌与炭火接触,瞬间扬起细微火星,可他们脚步坚定,稳步向前。每年农历二月十一,在麻章区麒麟村的年例之日,村民们在平地上竖起一座高达18米的对称木梯,36把锋利闪亮的钢刀整齐斜绑在木梯两侧。光脚裸掌的表演者们,在欢快的唢呐声、激昂的锣鼓声以及震耳欲聋的鞭炮声中,毫无惧色,一步一步坚定地登上刀梯顶部,淋漓尽致地展现出雷州人“刀山敢上,火海敢闯”的大无畏精神。

这或许就是雷州文化最动人的底色:既能在香火缭绕中守住千年根脉,又敢在时代浪潮里勇踏新路。

过火海

“过火海”,也称“踩火场”,源于雷州半岛先民对火的敬畏,通过光脚踩踏火场接受“火的洗礼”,以祈求家人平安吉祥、幸福安康。2012年,“过火海”被列为湛江市市级非物质文化遗产名录。“过火海”仪式在元宵节期间举行,包括点火、巡火、验火、叼犁头、踩火、取火等环节。

人龙舞

作为国家级非物质文化遗产代表性项目,“人龙舞”承载着人们对风调雨顺、出海平安的祈愿。激昂的鼓声响起,担任“龙桩”的青壮年稳稳扎起马步,负责“龙身”的少年们迅速爬上“龙桩”肩头并顺势躺下,双手仿若灵动的“龙爪”,与前后同伴紧密相连。刹那间,一条栩栩如生的“人龙”灵动舞动,尽显雷州人昂扬精神。

爬刀梯

“爬刀梯”又称“上刀山”,是湛江麻章区麒麟村每年农历二月十一盛行的大型民俗祭祀仪式,2007年被列入广东省第二批省级非物质文化遗产代表性名录。“爬刀梯”起源于该村祖庙敬奉的张兴武大将军筑人梯破城,为民除害的传说。村民们赤足徒手在18米高的刀梯上上下自如,以示胆艺高超。

出品/江永忠、许芳

策划/关雅文、周娴

文、图/广州日报新花城记者:倪明、关家玉