信息时报讯(记者 聂佩文 通讯员 港湾街道公共服务办公室)位于珠江入海口南岸的广州市南沙区港湾街道,作为经济活跃的沿海区域,吸引了大量外来务工人员和创业人员,即“新港湾人”,他们与本地居民共同演绎着温暖的社区故事。港湾街道的村(居)和社工团队从文化认同、治理参与、生活共建三大维度入手,推动“新”“老”港湾人深度融合,实施“港融——新港共融”发展共享计划。目前,已累计开展69场活动,惠及2400人次,让“新港湾人”找到“此心安处是吾乡”的归属感。

以文化搭桥

挖掘节庆里的共情密码

据介绍,港湾街道社工以传统文化为纽带,巧妙联结“新港湾人”与本地居民。街道红岭社区的中秋工作坊中,湖北籍李女士第一次尝试制作广式冰皮月饼;芦湾村的新春集市上,本地阿婆向河南小伙学习剪纸。这些与节庆密切相连的活动已成为大家的共同记忆。

“以前过节总想回老家,现在社区活动比老家还热闹。”来自湖南的退休教师张伯在冬至汤圆制作活动中,不但教会街坊包糖不甩,还学会了煲老火靓汤。“美食交换计划”让乡愁化作舌尖上的温情。此外,粤曲晚会、纳凉节、元宵喜乐会等活动,让“新港湾人”逐渐融入社区,“异乡”变“同乡”“陌邻”成“好友”。

红岭社区“月满中秋”工作坊。通讯员供图

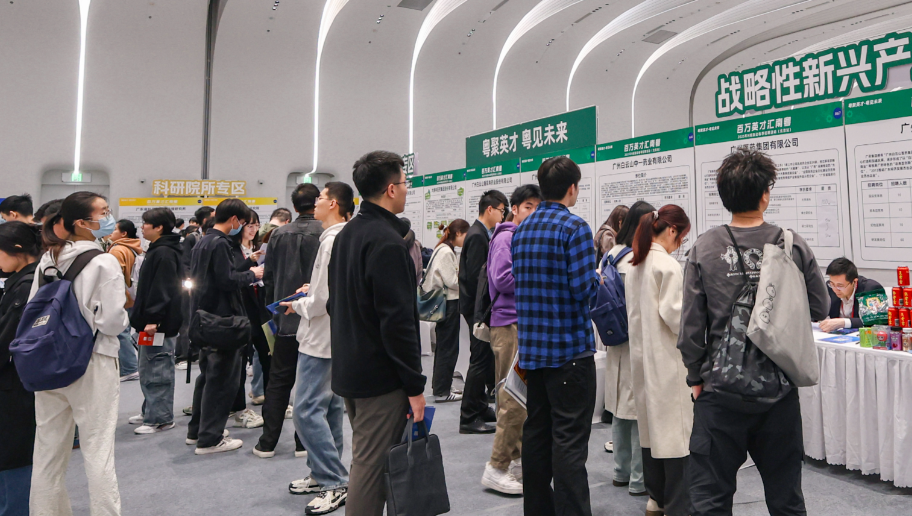

超级喜“市”市集。通讯员供图

治理共振

“志愿红”点亮“社区蓝”

在港湾街道的街头巷尾,13支由“新”“老”港湾人组成的特色志愿队伍通过“能人挖掘—技能培训—岗位创设”三步法,打造社区共治平台。自2024年8月以来,从瑜伽导师志愿者到急救专家志愿者,累计1192人次的志愿服务不仅改善着社区环境,也重塑着“新港湾人”的身份认同。

“新港湾人”参与社区环境志愿活动。通讯员供图

来自潮汕地区的小珊通过社区和社工搭建的“社区创益空间”,将业余爱好发展成公益课程。如今,她的“珊瑚海瑜伽队”日益受欢迎,30余名女性学员中既有本地人也有“新港湾人”。而小珊本人,也从社区志愿服务的参与者成长为公益课程的组织者,甚至成为社区合伙人项目的成员之一,在社区和社工的支持下实现了自我价值,收获了成就感和归属感。此外,退休教授杨阿姨是新乡医学院的资深专家,她发挥自身专业所长,将专长转化为社区服务,从中医义诊到急救培训,从运动处方到健康讲座,她与爱人已组织开展10余场健康服务活动。

杨阿姨带领居民学习健康养生操。通讯员供图

生活共筑

打造全龄友好的幸福拼图

针对“新港湾人”的多样化需求,社工团队制定了精准服务方案。在南北台社区的“悦享夕阳”生日会上,86岁的四川籍刘奶奶收到手写贺卡,感动不已;“港湾小当家”亲子手工坊中,来自天南海北的家庭通过传统螺钿工艺制作,让跨地域的文化交流在指尖传递,让新老居民在长期的互动中加深理解,推动多元文化在社区生根发芽。

南北台社区“悦享夕阳”生日会。通讯员供图

据悉,就业帮扶是促进社区融合的重要切入点。社工团队特别推出“她力量”女性赋能计划,针对女性“新港湾人”群体,精心设计了早点制作、家政服务等实用技能培训课程,帮助女性“新港湾人”提升职业自信。针对儿童的“护蕊行动”则通过防溺水课堂、安全竞赛等活动,提升青少年的安全意识。

一直以来,港湾街道的“需求发现—资源链接—平台搭建—持续赋能”四维工作法,为社区治理提供了鲜活样本。小珊的瑜伽队、杨阿姨的急救培训、“新港湾人”的长者建议,共同绘就了新时代的邻里和睦图景。社区融合不是简单的群体叠加,而是深层次的情感交融。港湾街道将持续深化“新港湾人”发展共享机制,持续探索多维融合路径,以文化融合、职业融入、社群共融等方向打造“新港湾人能人工作室”特色服务。通过社工们的用心服务,让每位居民在这里找到归属感,共同建设温暖的家园。