风雨中,人龙舞亮相佛山祖庙庙会。广州日报全媒体记者龙成通、陈枫 摄

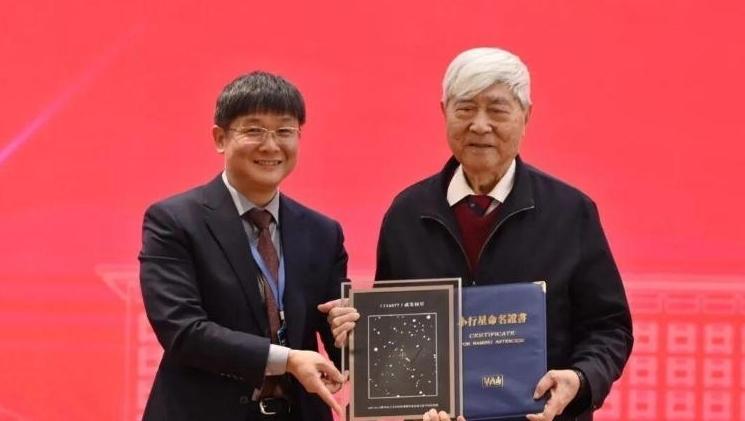

林惠宣 广州日报全媒体记者王名润 摄

3月31日,农历三月三,在佛山庙会的巡游现场,一条由百名青壮年和少年组成的“人龙”,踏着鼓点,在手持“龙珠”的擎珠者引领下,从祖庙牌坊一跃而出,展现出独特的“力与美”……时隔十年,人龙舞再次参与北帝巡游,将现场的氛围推向高潮。

值得关注的是,人龙舞(龙舞),融合了武术和舞蹈的表现形式,在2008年就被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。今年,国家级非遗的人龙舞首度迎来了国家级非遗代表性传承人——林惠宣。近日,广州日报全媒体记者来到位于顺德区杏坛镇光华村的光华人龙武馆,与林惠宣展开对话。

十年磨一剑:要学人龙舞 先要习武功

人龙舞,又被称为“龙舞”,顾名思义,就是由众人模拟成一条英姿飒爽的龙形象,少年纵身跃上壮年男子肩头,顷刻间,一条由龙头、龙角、龙嘴、龙身、龙趸、龙尾组成的长龙便呈现在众人眼前。

今年76岁的林惠宣精神矍铄,他是杏坛镇光华人龙舞推广协会会长、非遗人龙舞传承人,今年首度获得“国家级非遗(人龙舞)代表性传承人”的荣誉。他告诉记者,人龙舞在光华村代代相传,他本人则是光华人龙舞的第四代传承人。

“要学龙舞,先学洪拳。”林惠宣说,他的父亲曾在广州担任武术教头,对自家孩子的要求非常严格,从七岁起,他就跟着父亲学习洪拳。而要想人龙舞舞得好,首先就要练好洪拳的基本功——扎马步,“马步要扎得平稳,打起人龙舞才会有力、威风。”他说,自七岁学洪拳起,到了十岁,父亲才教授其表演人龙舞,而直到十六七岁,他才有机会外出表演人龙舞,可谓是“十年磨一剑”。

人龙舞的承袭有一段故事:相传,在清代中叶,人龙舞已在光华村兴起。道光十年(1830),光华村人梁耀枢高中状元,村中的武林高手自动发起180人表演舞人龙活动,欢迎梁耀枢荣归故里,一时轰动全村。自此,光华村每逢喜庆节日都会表演人龙舞助兴,世代沿袭,承传至今。

林惠宣如今所在的人龙武馆,至今留着一个“合和堂”的牌匾,他与记者分享了一段小插曲,“由于人龙舞要召集的表演人员众多,当时,在迎接状元回村时,光华村的南村小组与北村小组联合起来,后来合称为‘合和堂’,展示了两个村小组齐心协力、团结一致的精神。”至今仍奉为美谈。

传统与现代交融 国潮元素“出圈”

人龙由数十人至一百多人组成,长数十米,分为龙趸(龙的底部)和龙身(龙面)两部分。担任龙趸者须体魄强健,能用肩部和腰部承托龙身。担任龙身者骑坐在龙趸肩膀上,身体后仰躺在后一龙趸的肩膀上,双手挥动红色绸带作龙爪。

龙头、龙尾均由三人饰演,以骑坐式组合,手持龙角或龙尾道具,只有一人骑挟着龙趸者腰部,上身悬空向前充作龙舌。表演者步伐扎实稳健,腰马强劲有力,龙身与龙趸配合默契,动作一致,在“龙珠”引领下,龙身随着传统的三星、七星鼓点有节奏地起舞。

在人龙舞的演绎现场,市民游客纷纷拿出手机拍下精彩的一幕。记者了解到,表演者多为学生,他们身穿红黄相间的服饰,可谓“国潮少年”。然而,曾几何时,传统的人龙舞虽然表演人数众多,但一度未有统一的服饰。

作为光华人龙舞第四代传承人,林惠宣积极推动人龙舞薪火相传、与时俱进。21世纪初,在服饰上,林惠宣参与设计了多套相关服饰,力求让整体效果更为统一,红黄色服饰的选用在视觉呈现上更为抓人眼球。

值得关注的是,在人龙舞的创新传承中,林惠宣不断努力,让人龙舞更好看:在他的努力下,人龙舞增加了挥大旗、过龙门等元素,让人龙舞的表演场景更多元,更具有观赏性。此前,在人手充裕的情况下,他曾尝试分成两拨表演者,两条人龙同时出场,场面更为震撼。

此外,在鼓点、音乐方面,林惠宣也不断探索。他认为,在人龙舞的演绎过程中,表演者一定要善于聆听鼓点,“鼓点,可以说是人龙舞呈现是否流畅、统一的关键,鼓点就像是音乐会中的指挥家,表演者根据节奏演绎,时而舒缓,时而紧俏,抑扬顿挫,调动起整条人龙的形态,进而调动起现场的气氛。”在他看来,传统非遗唯有跟上时代的步伐,才能彰显魅力,在与现代元素交融中展现出蓬勃的生命力。

传承技艺:是兴趣爱好 更是自觉的文化传承

1994年起,林惠宣开始带领村民传承人龙舞。以前没有固定的场所,都是在蚕房、瓦房的空地训练,“那时候,晚上没有路灯,村路还是泥路,我们早上要干活,晚上才有时间训练,娱乐活动也不多,一般就训练两三个小时,大家都很踊跃。”林惠宣告诉记者。

2000年以后,林惠宣常常往返于香港与顺德两地,每到周五及周末晚上,他就会准时出现在人龙武馆,坚持义教。在忙于自己装修主业的同时,他也不忘传承人龙舞文化——这不仅是他的兴趣爱好,更是一种文化自信的自觉传承。

现在,一方面,林惠宣的儿子林康发从父亲的手中接棒,成为队伍的中坚力量;另一方面,林惠宣坚持在武馆开展义教,最近五六年里,在杏坛镇文化站、教育办的协助下,积极推动人龙舞这项国家级非遗进校园,培育生力军。

如今,每到周五及周末晚上,人龙武馆都热闹非凡,每晚约有30名青少年来到这里,学习人龙舞。林惠宣以及人龙武馆馆长李锡谦多年来坚持免费教学,推动人龙舞这项国家级非遗的传承与发展。年届七旬的林惠宣,已是“桃李满天下”。

在人龙舞传承与发展的过程中,也遇到过一些挑战。林惠宣举例道,由于表演所需人数众多,如遇临时表演会出现缺人的情况,为此他们与佛山当地的黄飞鸿武馆达成友好合作关系,在需要时紧急“借人”;如今更依托人龙舞进校园,吸收新鲜血液,让青少年爱上传统非遗。此外,由于人龙舞表演人数众多,在资金方面也较为紧张,杏坛镇文化站、光华人龙舞推广协会也正通过“输血”“造血”等方式,多措并举让传统非遗焕发光彩。

今年,林惠宣新晋成为国家级非遗的人龙舞的国家级非遗代表性传承人,他表示,“这既是荣誉,也是责任,将继续做好人龙舞的非遗传承工作,传统文化与现代元素交相辉映,让国家级非遗代代相传、焕发生机!”

文/广州日报全媒体记者王名润、刘鹏飞