价格运行关系经济发展,牵动百姓民生。中办、国办近日印发《关于完善价格治理机制的意见》(以下简称《意见》),于4月2日对外公布,为进一步深化价格改革,完善价格治理机制提供指引。(4月2日新华社)

价格是市场经济条件下资源配置效率的“牛鼻子”。小到生活中每一笔交易买卖的达成,都与价格科学、公平与否直接相关。竞争有序和高效运转的市场更离不开灵敏可信的价格信号。在高质量发展阶段,聚焦“国之大者”和“民生关切”,提高资源配置效率,提升宏观经济治理水平,完善价格治理机制是必然要求、战略之举。

价格治理的信号效应、乘数效应正不断彰显。近年来,随着我国价格改革纵深推进,全社会97.5%的商品和服务价格由市场形成,全国居民消费价格指数(CPI)年均涨幅1.6%左右,构建起科学规范的政府定价机制,有力支撑了经济社会稳步健康发展。但同时,在能源资源、公共服务等领域,在价格形成、价格调控、价格监管等全链条、各环节,仍有妨碍全国统一大市场建设的“梗阻”,尚存影响企业群众“体感”的痛点堵点。比如,公共数据的安全高效开发利用,就绕不开如何定价这个难题。

在此背景下,《意见》紧扣发展脉搏和市场诉求,系统部署了重点任务,即“四个机制”和“一个基础”:健全促进资源高效配置的市场价格形成机制、创新服务重点领域发展和安全的价格引导机制、完善促进物价保持合理水平的价格调控机制、优化透明可预期的市场价格监管机制,以及强化价格治理基础能力建设。这为加快构建高水平价格治理机制明确了方向、划出了重点。

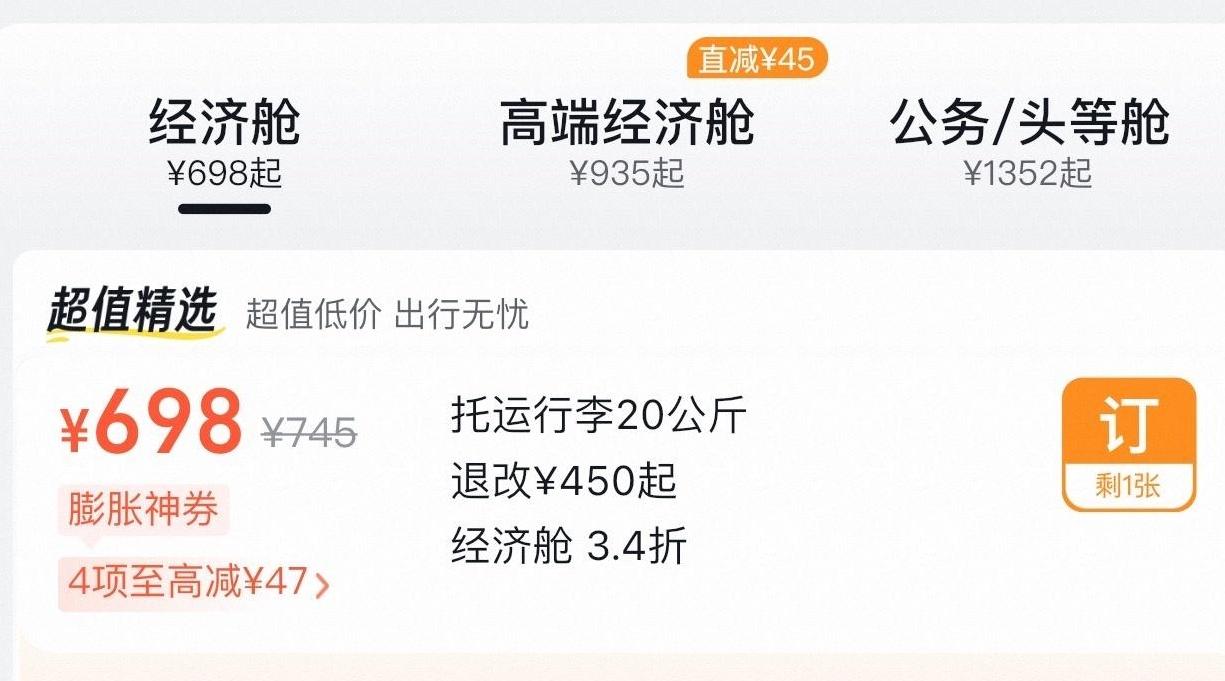

让市场更有效。所谓“高水平”,首要特征便是市场有效。有专家指出,“能由市场形成价格的都交给市场”等要求,释放了更好指引企业向“新”而行、向“绿”转型、向“高”攀登的价格信号。推进电力中长期、现货、辅助服务市场建设,放开具备竞争条件的民航国内航线旅客运输价格……诸多措施指向了要深化价格市场化改革,进一步释放市场机制活力,优化资源配置效率。

让调控更有度。在市场经济条件下,放开价格、交给市场绝不意味着放任不管。尤其是在重要公用事业、公共服务、社会保障等领域,更需用好“有形之手”。比如,对于重要民生商品和大宗商品以及涉养老、托育、医疗收费等的价格波动,消费者和经营主体“体感”更加直接强烈,要加强调控让价格运行在合理区间。再如,强化价格政策与财政、货币、产业、就业等宏观政策协同联动,以更好地投资于人、提升市场效率。

让监管更科学。市场经济是法治经济。透明可预期的市场价格监管是规范市场秩序、稳定市场预期、增强经营主体信心的重要保障。涉企违规收费、“内卷式”竞争、价格违法违规行为等,成为行业市场良性发展的绊脚石。由此,必须织细织密一张价格监管“网”。坚持依法治价,强化事前引导预防和事中事后监管,建立健全跨部门联合监管机制,加强线上线下、现货期货联动监管……市场环境更优,经济活力才会更旺。

一子落而满盘活。打好价格治理组合拳,让要素资源高效顺畅流动,必能更好撬动“大市场”,助力经济发展向上向好,让民生幸福更有依托。

(广州日报评论员 张冬梅)