现代生活有多依赖电力?一次大停电足以揭示答案。

今年4月,欧洲多地因史无前例的大停电陷入混乱,地铁停运、超市货架被抢空、网球公开赛突然中断……这一事件引发了全球对电力供应稳定性的关注。同时也引发了中国网民的热议,不少人感慨自己对“停电”的记忆不知不觉间早已淡去。

今年4月,西班牙多城因史无前例的大停电陷入混乱

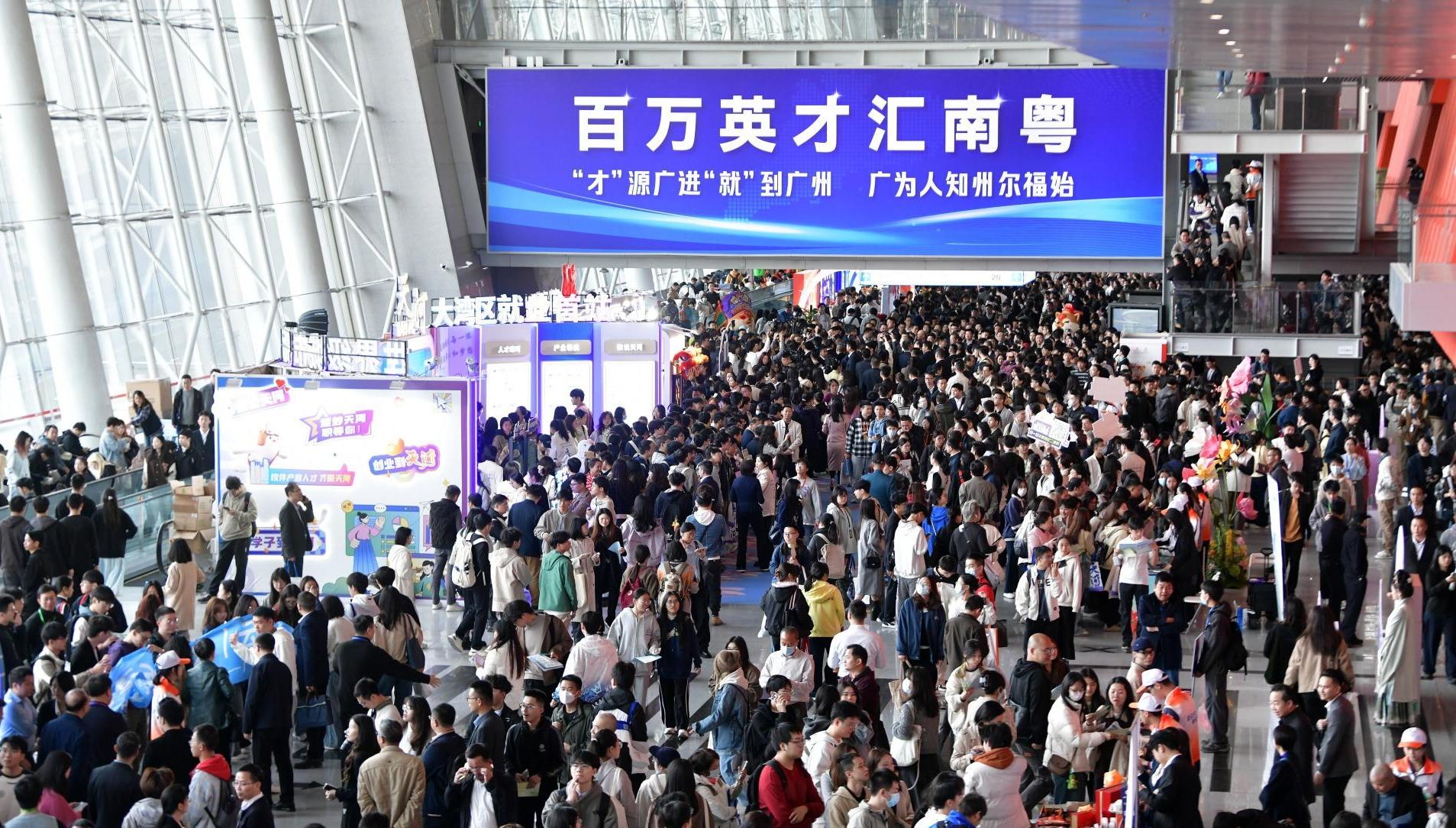

广州的市民也有同样的感慨,在生活里,那种大范围、长时间的黑暗记忆,正悄然退场。

其实,恶劣天气下的电压波动、线路偶发故障、设备常规“体检”……有很多因素都可能影响电力安全稳定供应,但是在现实生活里,这些波动都在被悄悄化解。电网强大的技术保障体系和高效的应急响应机制——它们如同城市的“免疫系统”和“守护者”,时刻保障着电力的脉搏。

那么,究竟是如何化解的?在极端天气的考验下,如何做到快速复电?让我们走近南方电网广东广州供电局,了解“分钟级复电”的广州速度背后,那些鲜为人知的运作与突破,增进对这份可靠守护的理解。

01

大停电为什么退出了生活记忆

自愈,为电网装上免疫系统

停电是怎么发生的?

首先,我们需要理解电力流动的逻辑。电力从发电厂出来后,要经过很多路程——先是通过变电站升高电压,然后通过输电线路输送,到达用户附近,再按需要通过变电站把电压逐级降低,譬如,普通家庭用电电压为220V,而工业用电是380V。

其实,再发达的城市,停电都是正常情况。因为,电能流动的这一路,经过了很多大型设备,而运行电力的主要是机器本身,再精密的仪器也会有极为短暂的故障情况,尤其外力破坏、恶劣天气等是造成设备故障的主要原因;其次,电力设备的日常检修,也会带来一定的扰动,所以,有时停电是无法避免的。

但是,在广州,有一项数据是突出的。

2024年,广州用户平均停电时间首次小于10分钟,整体达到国际领先水平。也就是说,绝大部分广州人已经很少感知到停电的瞬间。那种大范围、长时间的停电事故,渐渐退出了人们的生活记忆。

2024年,广州用户平均停电时间首次小于10分钟,整体达到国际领先水平

要做到这一点并不容易。广州供电局系统运行部副总经理刘奇告诉南风窗,广州是一个天气情况多变的城市,夏季,台风带来的大暴雨、强雷电多发,由此带来的次生灾害并不少见。

如此条件下,要提高供电的可靠性,技术突破很重要。其中,自愈配电网发挥了极大的作用。

如果把城市里的电网比作一个有生命的个体,那广州供电局所完成的突破是——给这个个体加上了免疫系统。当运转时出现了小故障、小问题,配电网会自行分析、修正、修复,充满着科技感和技术先进性。

自愈机制是一项怎样的技术?具体来说,是在电网的内部,增设了很多“毛细血管”,这些井然有序的设备就是自愈机制发挥作用的关键,“我们花费了很大的精力和资金来升级电网,就是要让它增加可控性,提升电网的灵活自愈能力”,刘奇这样解释道。

电力工人在高压电缆上作业

广州是一座超大城市,城市里的电网不只是一个个普通的节点,而是犹如蜘蛛网一样错综复杂的联合体。所以,要判断某个故障发生的路线和原因相当复杂,但是自愈机制能给电网配上大脑,一旦故障发生,通过故障电流的指向,大致知道故障点在什么地方。随后,自愈主机“大脑”会自动发出命令远程遥控断开故障位置旁边最近的两个开关,对故障点进行隔离,那么不受影响的线路就会快速恢复运行。

自愈配电网大幅度铺开以后,再有故障发生,不用等到电力人员来排查,相隔一分钟左右,就会自动恢复,对比起以往20、30分钟甚至小时级的复电效率,如今,用户的感知变得舒畅很多。

广州供电局建成了全国最大规模的自愈配电网,其中还研发了难度极高的母线自愈、以及中低压协同自愈的核心技术,能解决更多维度的停电问题,现在,电网的很多故障难题不再需要等到工作人员亲自到现场,系统自己就会进行复电。

广州电网调度应用全国最大规模高效自愈系统保障可靠供电

技术升级的效果显而易见,2024年,广州电网通过自愈系统复电超2700次,其中,17次母线失压故障处置成功率100%。

故障越少,人们其实就越难感知到电力的存在。所以,一个很直观的印象是,广州市民已经很少保留停电的记忆了。

02

当自然灾害到来时

应急响应跑出“广州速度”

2024年,广州发生了一起罕见的龙卷风事件。

4月27日这天,广州市民的手机都提前收到了天气预警信息,雷雨、暴雨将袭击羊城。

一个强对流云团先是进入花都,迅速增强后向东向南移动,随后移入白云区,持续约40分钟,期间,白云区的钟落潭镇良田村附近出现了龙卷风,良田村气象站录得最大阵风20.6米/秒,达到八级强风级别。

龙卷风来势汹汹,遮天蔽日,所到之处破坏力极强,分别横扫钟落潭镇的光明、陈洞、金盆、良田四个村庄,杂物刮到高压线引发跳闸,大树被连根拔起,部分地区电力中断。

2024年4月27日广州龙卷风吹倒高压线引发跳闸

龙卷风发生当天,调控中心配网调控员吴照裕正在调度台值班。针对极端天气的到来,他和同事们已经有所准备,进行了动态值班调整。

然而,龙卷风的凶猛还是出乎大家意料。大量的故障信号一下子填满调度大厅里的监控屏,“就像洪水开闸一样”,后来才知道,是卷起来的铁皮把架空线整体摧毁掉,“对配电网来说,等于是毁灭式打击。”

突发自然灾害,考验的是“功在平时”的应急响应机制。自愈配电网是发挥作用的第一关。吴照裕回忆说,在调度台接到跳闸故障的两分钟内,自愈配电网已经启动精准定位——系统自动把故障点最近的两侧开关断开,70%的用户很快进行了自动复电,剩下的30%用户被划分为故障区域。

调度台了解情况后,跟现场的工作人员进行了联系和沟通,此时,另一个机制上线。

在电网调度和检修人员之间,电网管理者设立了“自动驾驶”机制。这并不是一项应用于汽车里的技术,而是发生在现场人员和后台调度人员的自动交互设计。4·27龙卷风事件发生后,系统自动致电给现场检修人员,准确地告知了故障方位、到现场的路线,并智能推送故障处置策略,把原本耗时的沟通工作交给系统来完成。

同时,由于架空线出现破坏,电网侧出现了永久性故障,广州供电局及时派出发电车,临时恢复故障区域的供电,在当天,基本所有用户已经恢复供电,生活渐渐回归正常。

在白云区钟落潭镇光明村,广州供电局抢修人员研究复电方案

灾后清理工作中,电力抢修人员的高科技也派上了用场。龙卷风袭击范围广,高压电线上充斥着很多飘挂物,供电局应用了激光清障仪。受破坏区域的几十米开外,工作人员现场操作激光仪器,很快就把危险的铁皮从高空切割,保障了电线的安全。

此外,无人机等技术也应用到应急处理上,在那些人力到达不了的地方,供电局的高科技应用扩大了应急边界,并且大大提高了复电工作的效率。

“平战结合”,安监部总经理黎颖这样提及供电局所及时作出的一系列的决策思路,“我们有应急特勤队和抢修队,平时他们做正常的电力维修和运营,突发情况时又成了我们的突击队。”

每一次自然灾害的发生,对电力系统都是一次新的考验,这一点,每一位供电人都深有体会,他们清晰记得意外情况出现时一步步的应对策略,这背后是高效的日常训练和清晰的工作逻辑体现。

03

无感守护,细致探索

最大限度减少停电影响

为了最大程度减少不停电,可以说,每一刻广州电力人都在做准备。

在日常生活里,影响电力可靠供应的环节其实有很多,譬如,电网系统需要进行定期维修和检查,但为了尽量避免由此带来的影响,广州供电局进行了很多细致的探索。

其中的一个细节是,原先供电局进行常规的检修工作时,会带来部分地区的停电。考虑到这个突发情况,供电局摸索出了“无感接入”和“无感退出”机制。

以往,检修工作进行时,设备会停止供电,而现在,供电局则通过转供电、不停电作业等技术,为居民提供了两条或两条以上线路供电,还会提供应急发电车等备用电源保障供电。这样,居民的生活用电就有备用线路,而日常的检修工作又能如常进行。

电力工人在架空线上作业

按规定,电网设备每五到八年就需停机检修,广州电网年均检修计划有1.6万宗之多,但对用户停电影响不足1%。

配网部副总经理潘威认为,“真正电网技术实现的突破不只是某一个点,而是长期的积累,我们现在看到的配网自动化的建设成效,它不是短时间达到的,都是经过一段时间大家共同努力所奠定的基础。”

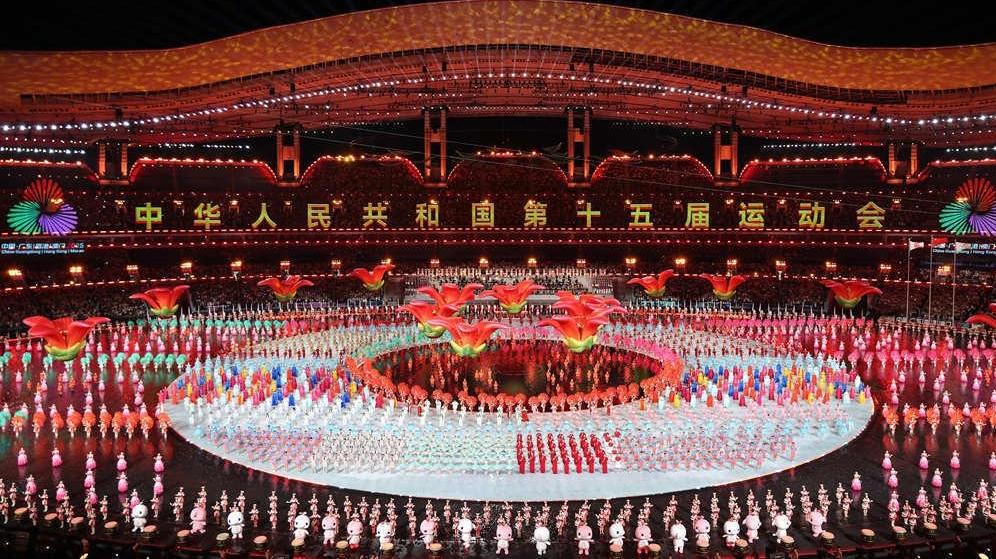

这些技术上的积淀、探索还在继续,潘威表示,接下来的十五运,会考虑结合现在火热的机器人技术,“看怎样更好地支撑运维和检修工作,通过机器人技术及时发现人没办法直接看到、搜索到的地方。”

另外,在电网可视化、数字化方面,广州供电局也进行了扎实的技术升级。

资产部总经理李瀚儒告诉记者,输电变电数字化已经布局完毕,他列出了一项数字:供电局拥有接近9000公里的输电网络,在数字化还不普及的时候,这些网络都是靠人甚至翻山越岭来完成。

“现在我们所有铁塔都安装了视频系统,以往人力不及之处、死角有了科技支撑,效率有了很大的提升,还有精确定位的新技术,能定位到电线杆上。”

氢能多旋翼无人机校核线路周边钓鱼场、林区、花木场等涉电公共安全隐患事项

毫无疑问,不管是居民用电还是企业用电,人们的电量需求都比以前多太多了,就连汽车也从燃油发动变为新能源驱动,每天晚上,广州有数量庞大的新能源车会在地库、公用充电桩等地方进行充电,电量的需求又迎来了一波新的高峰。

其实,造成停电的因素非常复杂,对于超大城市而言,要确保电力安全稳定,除了供电局的努力,更需要社会各界的支持。例如,随着电量需求的快速增长,要提高供电可靠性,需要社会共同支持必要的电力设施建设。减少电压波动带来的影响,需要社会多方共同治理。此外,防范外力破坏、用电安全等等,也需要全社会共同维系。

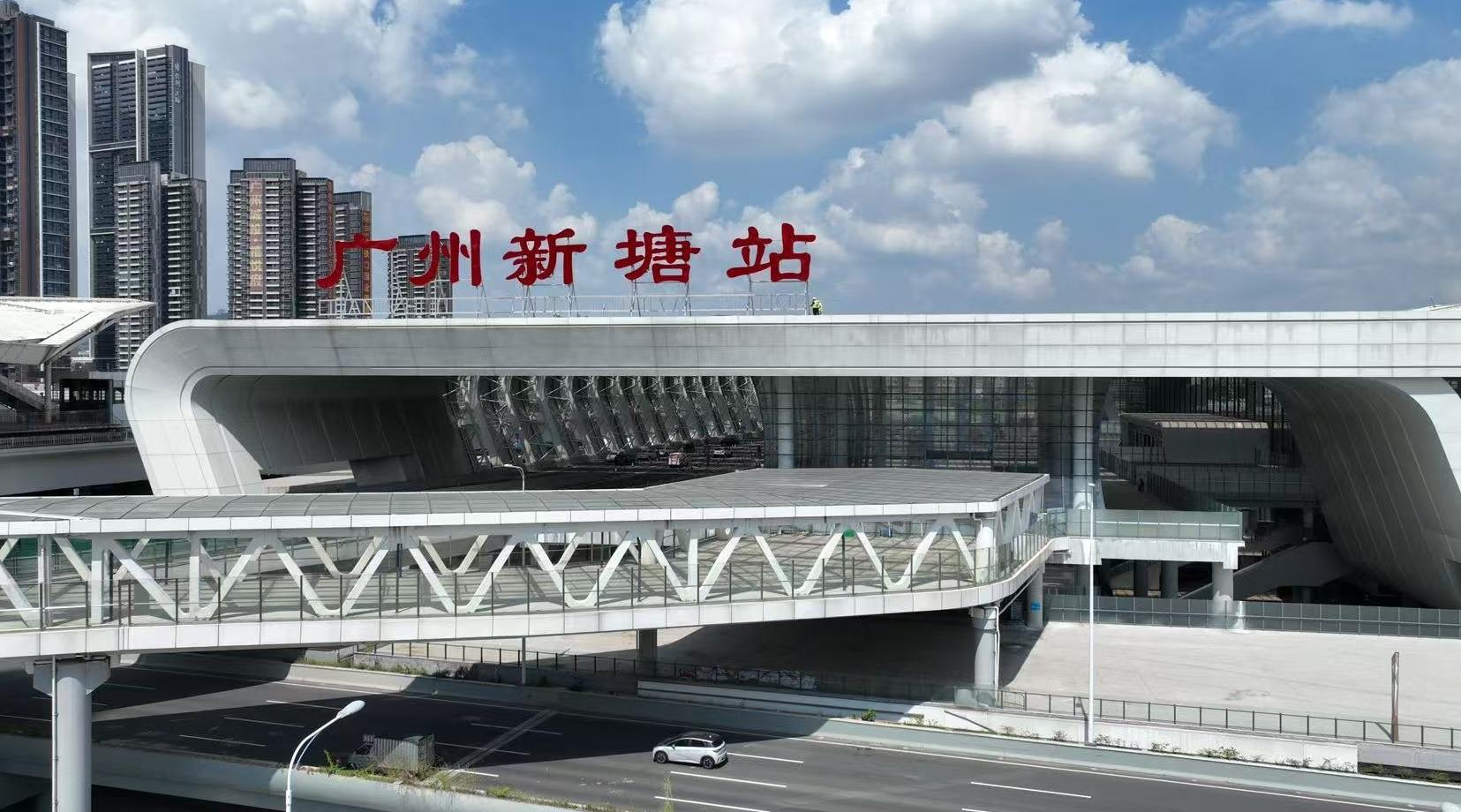

如今,越来越多的大型赛事、娱乐活动选择广州,电力可靠性成为城市的一张名片。

每一年,广东都会发布权威组织进行的公众评价排名,其中,供电服务在全省40项公共服务满意度中排名第一,获得16连冠,在广州,供电服务评价获得24连冠。

随着技术的不断创新,供电网络变得更可靠、更强大,“高科技”“自主创新”已经是电网格局的新标签。这些技术的背后,蕴含着电力工作者的深层次思考和探索,也彰显着社会责任与担当。

作者丨莫 奈