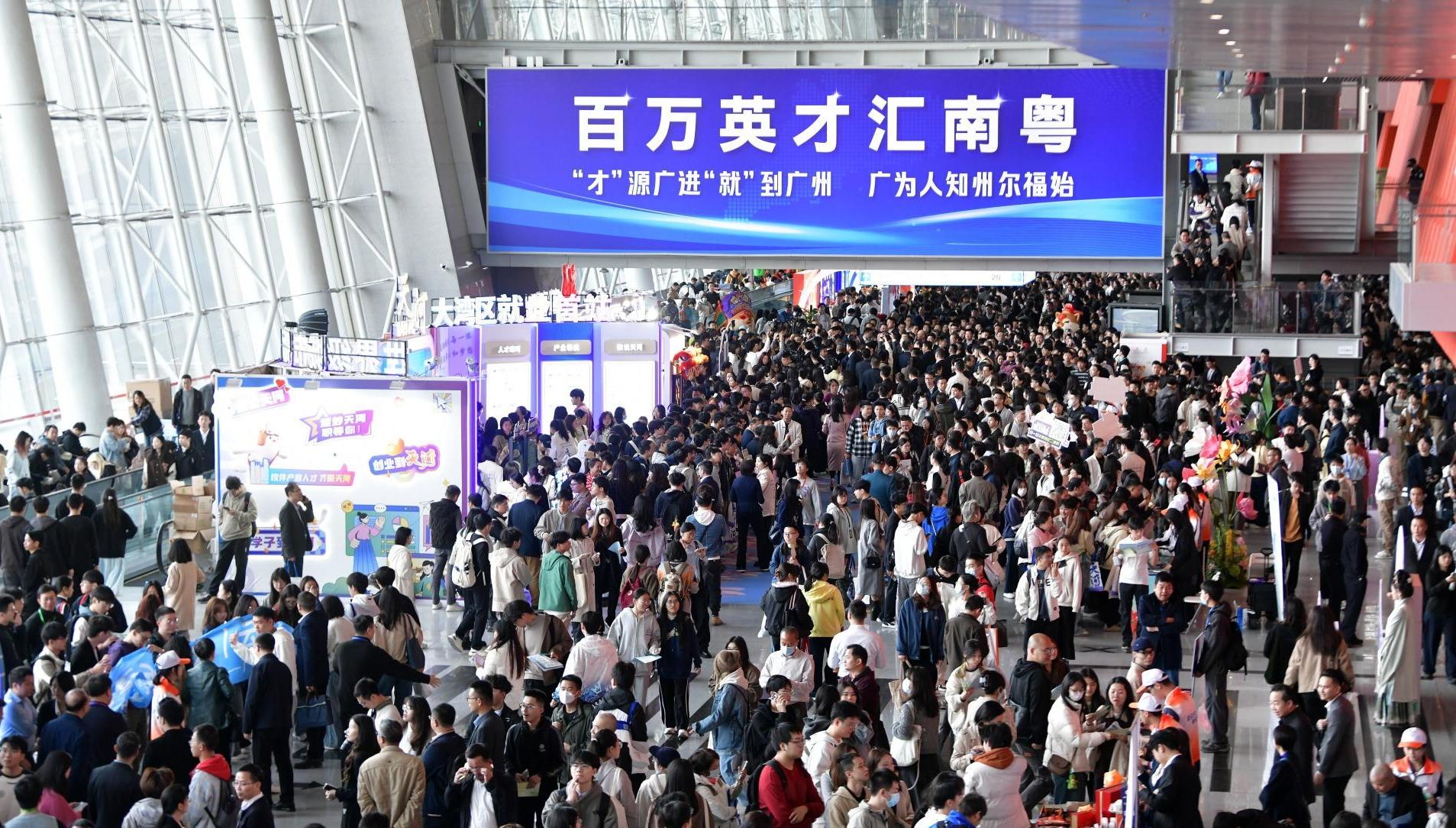

最近,作家李娟散文作品改编的迷你剧《我的阿勒泰》热播刷屏。节奏舒缓、风景如画,让人在辽阔天地里感受到内心静谧,极具疗愈功能。李娟的文字独特,王安忆曾评价她的文字“一眼就能认出来”,拥有大量读者。在电视剧的带火下,李娟作品热销。有数据显示,5月7日至9日,《我的阿勒泰》一书在某平台上的日均订单量环比电视剧开播前提升718%。除了《我的阿勒泰》之外,她还有很多好的作品值得细细欣赏。

《我的阿勒泰》剧照

电视剧里面的女主角李文秀高中辍学,在乌鲁木齐打工,屡屡碰壁,但没有浇灭她心中想成为一名作家的渴望,她回到阿勒泰生活,“去爱,去生活,去受伤”,把生活中的所见所感写下来,给文学杂志投稿,最终被一名刘姓作家发现。这些都与李娟的经历极为相似。发现李娟的伯乐,正是著名作家刘亮程。

李娟少年时期跟随母亲辗转于四川新疆两地。童年时曾生活在新疆最北端阿勒泰地区的富蕴县。高中辍学后,她帮助母亲经营小卖部,干过车工、服装厂工人,兼做裁缝,与牧民一起转场。这些独特的经历成为她创作的源泉。

2003年,李娟的散文集《九篇雪》,作为刘亮程主编的“住居新疆”丛书中的一本出版,饱受好评。她的文字清新自然,又辽阔高远,还擅长用幽默来化解生活的沉重和不易。很多人称没有受到专业文字训练的她是天才,但李娟对此清醒,她说:“我不是那种天才型的作家,我可能只是比较有判断力的作家吧,能判断出这句话这么写,会比那样写好一点而已。”

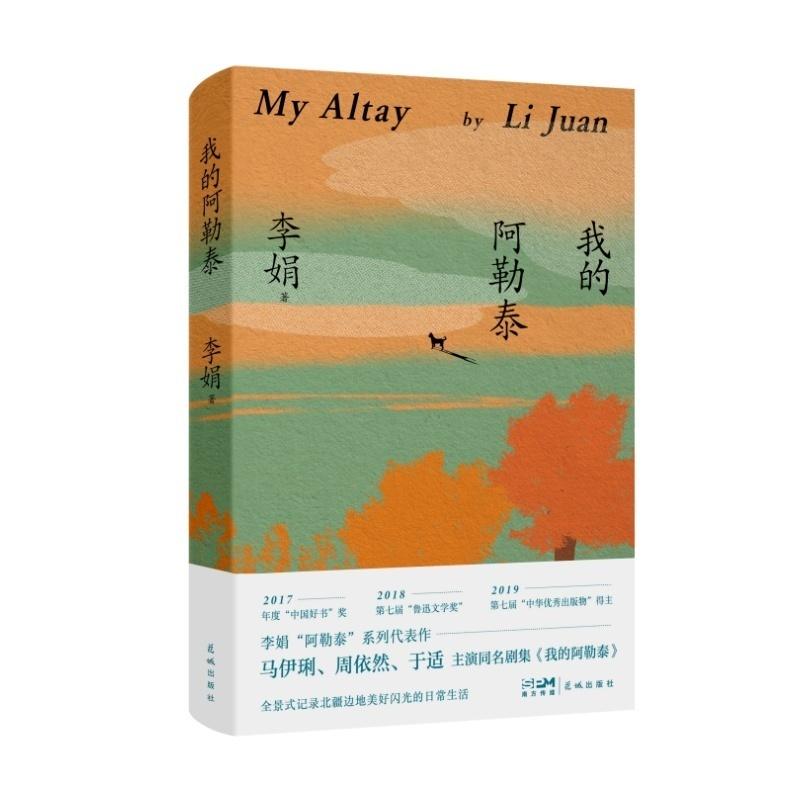

《我的阿勒泰》

本书为李娟“阿勒泰”系列代表作。全书分为两辑。第一辑记忆之中(2007-2009),记录了在喀吾图和阿克哈拉村细碎坚忍的生活画面;第二辑角落之中(2002-2006),原生态书写了李娟和母亲及高龄的外婆随牧民迁徙、流动的日常:开杂货铺,当小裁缝,帮往来的牧民做衣裙,去大山深处采野生木耳;春天沙依恒布拉克草原上的帐篷,夏季牧场上喧嚣盛大的阿肯弹唱会,入冬后的迢迢雪路……戈壁、草原、森林、雪山、骏马和牧人,细腻明亮的文字展现了游牧民族深远丰富的生存景观。

《我的阿勒泰》之外,李娟还有这些作品值得好好欣赏

2010年11月,李娟参加《人民文学》杂志“人民大地·行动者”的非虚构写作计划,选择跟随哈萨克族一家人一起去往乌伦古河以南120公里处的冬牧场,在地下一米深的地窝子里生活了3个多月。在冬窝子里生活的李娟,以她的观察和感受写下牧民的生活。

李娟写下她在这块古老又广阔的土地上的所见所闻:牧民们迁徙、放牧、背雪、绣花毡、整地窝子……李娟的写作中对抒情非常克制,但这本书里还是有一些抒情的时刻,让人非常感动,让人跟着她的文字体验到来自时间深处的古老世界。

2012年6月,李娟出版散文集《冬牧场》;8月起,相继出版《春牧场》《前山夏牧场》《深山夏牧场》(“羊道”三部曲)。2017年11月,出版散文集《遥远的向日葵地》。2018年8月,李娟获第七届“鲁迅文学奖”散文杂文奖。

有网友问李娟最喜欢自己哪一部作品?李娟的回答是:《遥远的向日葵地》,“因为这是我最近的一部作品。它可能不是我写得最好的,但却是最接近我现在状态的一个作品,我是蛮喜欢它的,而且写得也比较顺利,两个月就写出来了。”

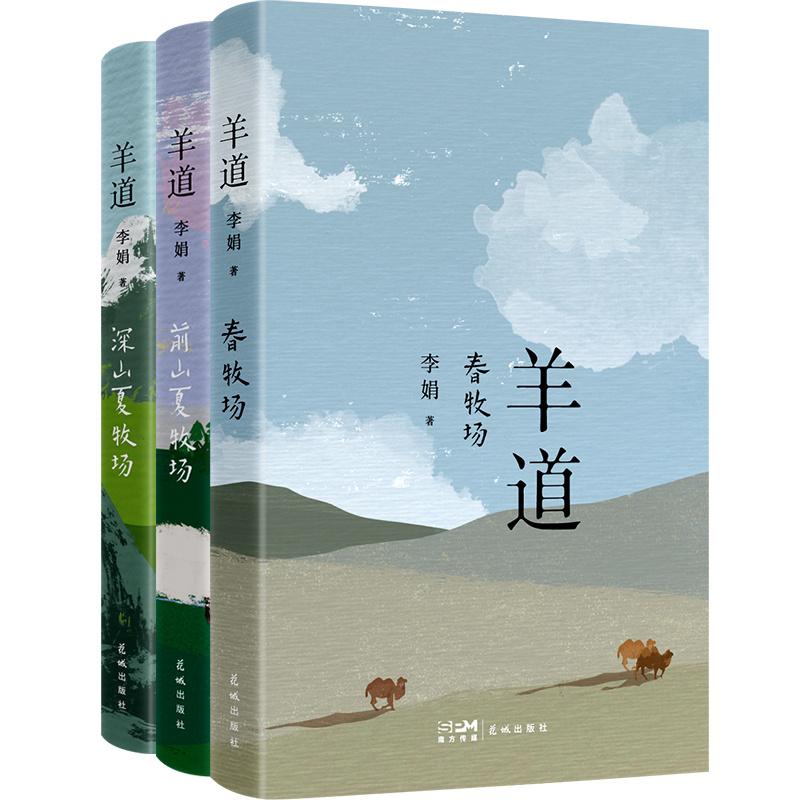

“羊道”三部曲

《羊道》三部曲分别是:《春牧场》《前山夏牧场》《深山夏牧场》。

“甘愿沉寂在世界上遥远的角落,逐水草而居。从南面的荒野沙漠到北方的森林草原,绵延千里的跋涉。一年365天,几乎得不到片刻停歇……”

李娟跟随扎克拜妈妈一家,历经寒暑,在新疆北部粗犷、苍茫的阿勒泰山区度过游牧、转场、迁徙生活。

李娟以平和悠长的笔调,记录牧民在高山草原夏牧场的生活日常。

《遥远的向日葵地》

此书为李娟近两年开始写作并发表在《文汇报》笔会的专栏——“遥远的向日葵地”的全新文字结集。“向日葵地”在阿勒泰戈壁草原的乌伦古河南岸,是李娟母亲多年前承包耕种的一片土地。李娟一如既往用她细腻、明亮的笔调,记录了劳作在这里的人和他们朴素而迥异的生活细节:她勤劳乐观的母亲、高龄多病的外婆,大狗丑丑小狗赛虎,鸡鸭鹅,以及日渐华盛,却被鹅喉羚毁了再种,种了又毁的九十亩葵花地……刻画的不只是母亲和当地人民的辛劳,更是他们内心的期冀与执着,呈现出一种完全暴露在大自然中脆弱微渺的,同时又富于乐趣和尊严的生存体验。

《阿勒泰的角落》

十九岁,她随家人初入阿尔泰深山牧场,经营起半流动的裁缝店和杂货铺。

牧民自古逐水草而居,为了生活,她与家人也不断随之迁徙——从草场到沙漠、戈壁。

踏入新的土地,空空荡荡,而自然丰泽。人有手有脚、感官明晰,就是自由。

什么都可以从无到有,一点点被创造出来。这样的土地容不下虚伪和矫情,一切都那么直接、真实——世界是未驯服的,感观是纯天然的。

只要感受力还在,永远可以发现新的、值得记忆的美好。

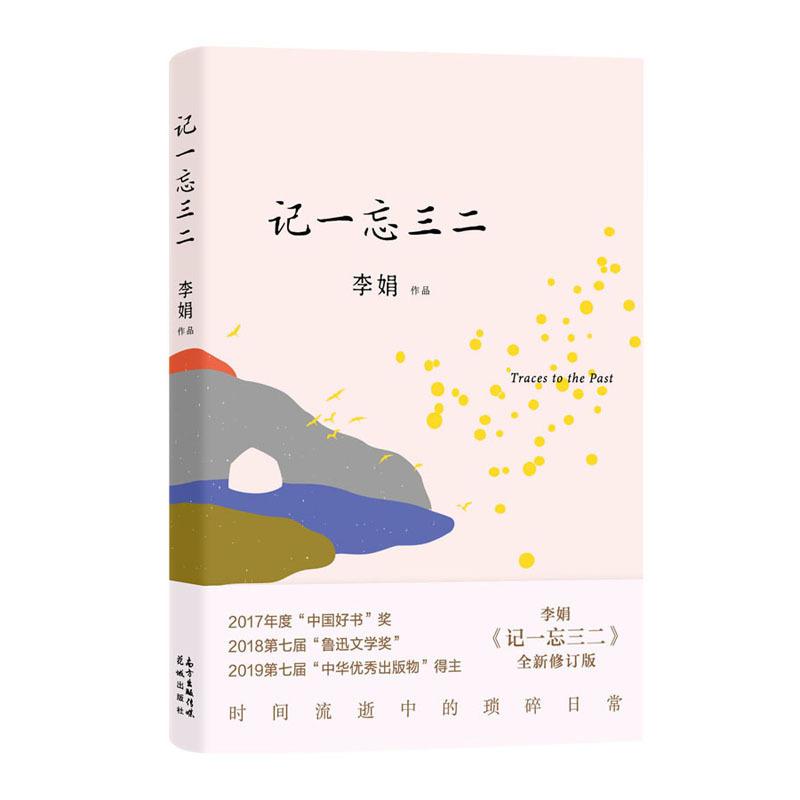

《记一忘三二》

《记一忘三二》是李娟十余年来的随笔结集。三十余篇以“记”为题的文字轻松随性,从亲情、友情、爱情,工作、生活、兴趣乃至梦境等诸多侧面,记录了李娟的心路日常——与母亲相依为命也闹过“分居”,定居于大院子而生活不再颠沛流离等。文字率性而作,平实诙谐,同时又有掩盖不住的温暖和诗意,组成一幕幕“含泪的微笑”。

文/广州日报新花城记者:孙珺

图/广州日报新花城记者:孙珺