青春力量演绎英雄城故事!由中共广州市委宣传部、广州市教育局、广州市文化广电旅游局、共青团广州市委员会联合主办,广东省演出有限公司承办的“英雄花开英雄城”广州首届“红棉剧说”青少年短剧表演复赛于3月在羊城火热举行。3月29-30日,近30部表演大赛复赛作品走进广东音像689艺术空间红棉舞台,400余名来自广州各中小学、高校及社会各界的青少年汇聚一堂,以比赛形式呈现题材多样的短剧作品,用戏剧艺术为英雄城注入新时代的青春力量。

主题破圈:历史与当下交织,艺术与思想共鸣

本届青少年短剧大赛的参赛作品以“英雄花开英雄城”为主题,紧扣时代脉搏,围绕“讲好广州故事”“弘扬革命精神”“传承红色基因”“坚定文化自信”等多个方向,通过多元题材和创新表达展现青少年对历史与现实的深刻思考,以朝阳之姿演绎城市故事,勾勒英雄城全貌。

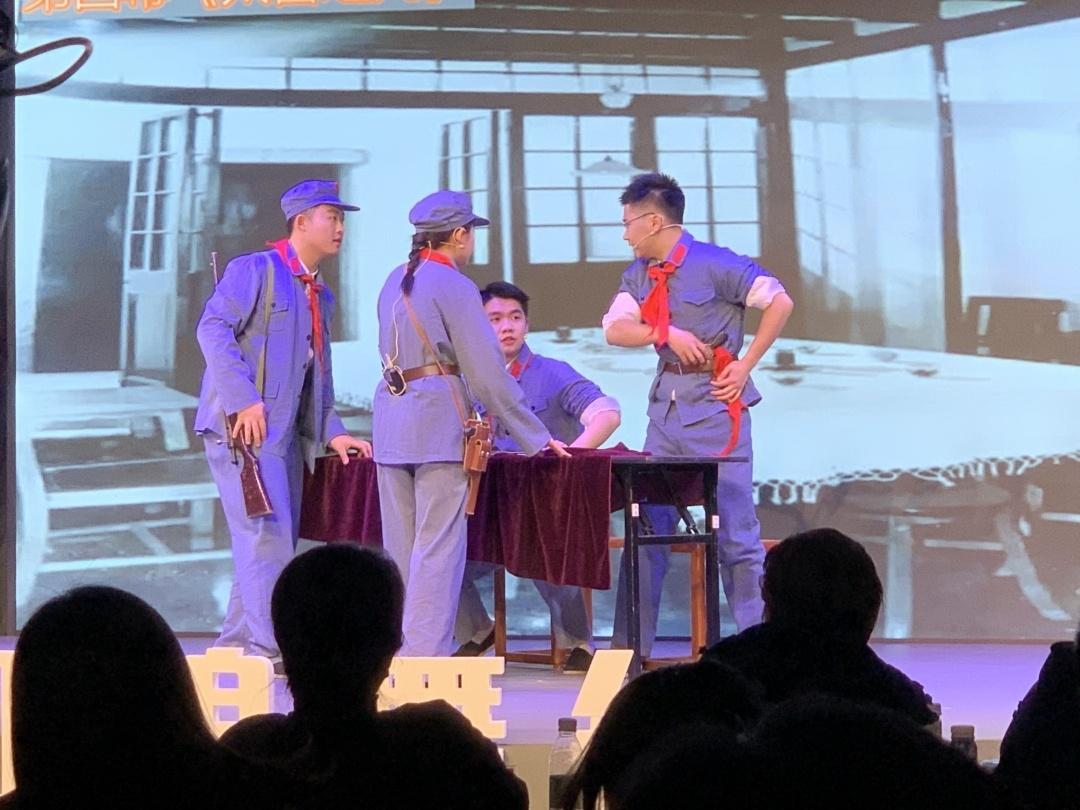

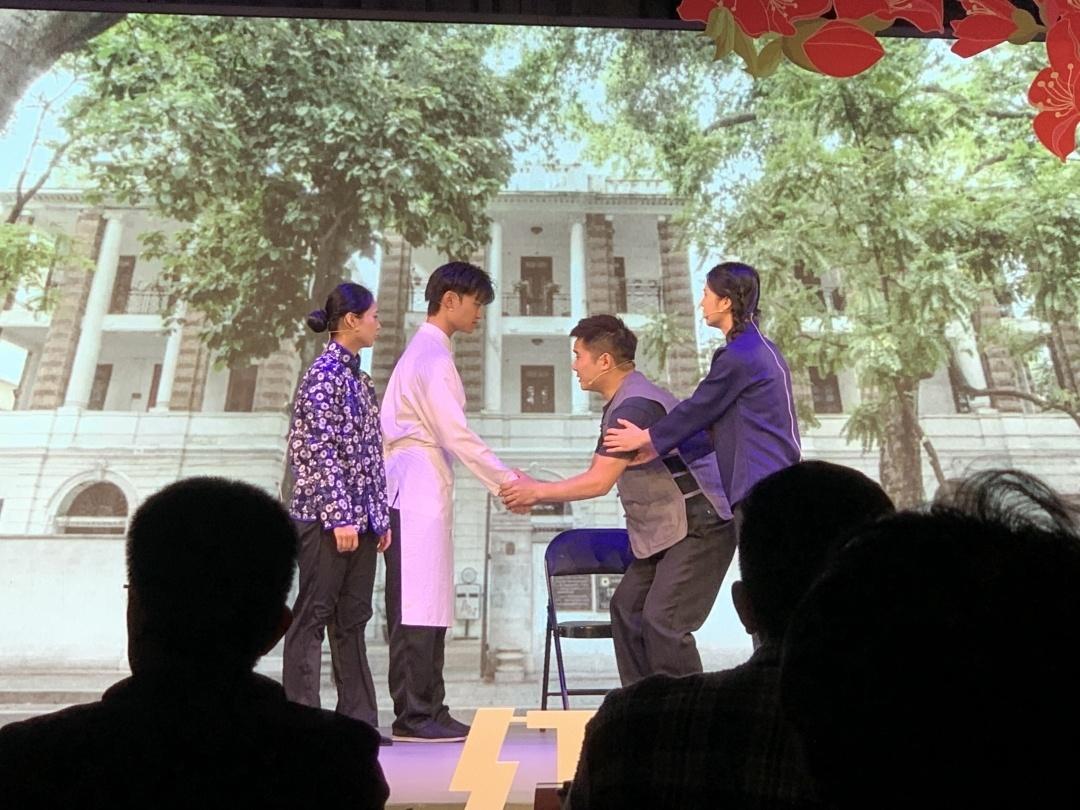

复赛作品里,既有聆听历史回响、致敬英雄之作,如中学生组作品《春雷》以1927年广州起义为背景,上演张太雷、陈铁军、周文雍等革命者在至暗时刻叩响觉醒春雷的壮烈史诗;也有关注当下、礼赞时代之作,如大学生组作品《踵事增华,笃志奋进》通过乡村振兴主题,诠释新时代青年的责任担当;更有广州本土、传承非遗之作,如中学生组作品《粤剧情缘》通过两代人之间因粤剧结下的深厚情缘,讲述传承和亲情的故事,展现岭南广府文化的独特魅力。

“为了本次舞台演出,我们早在去年暑假开始准备,为了让剧本更加贴近历史,我们邀请广东省革命历史博物馆的专家和英烈后代,讲述当年革命故事,并对我们的剧本提出修改建议。”社会组作品《信仰之光——刑场上的婚礼》主创、市委宣传部基层百姓宣讲团宣讲员陈丽萍说,演员们还来到广州起义烈士陵园,瞻仰广州起义纪念碑,向烈士英模致敬。

在舞台表现上,也是创新多变。表演大赛复赛作品打破传统叙事框架,运用多样化的表现手法,赋予红色题材鲜活生命力。小学生组《曦光不灭:游曦的革命之路》以“穿越”连接革命年代与当代,让青少年亲历英雄事迹;大学生组《十二生肖》将传统神话与音乐舞蹈结合,以童趣传递文化;社会组《夜校·希望》以百年教育变迁为主线,讴歌工农阶级的觉醒与奋斗。

来自广东实验中学越秀学校戏剧社副社长郑宸俊说,在表演中他尝试了全新的演绎方式,希望用更生动的手法,让人物更立体,故事更能打动人,也为我们广州这座英雄城市弘扬红色精神、传承红色基因。

机制创新:边赛边演育精品,双轨驱动谋未来

据了解,本次大赛首创“边赛边演”模式,引导短剧作品走进爱国主义教育基地及专业演出场馆,让青少年在历史场景中演绎革命故事,实现“演中学、学中悟”的思政教育目标。

市委宣传部宣教处有关负责人表示,赛事同步构建“短剧孵化+人才培育”双轨机制,为优秀作品提供全链条扶持:专业导师将对入围决赛作品进行剧本打磨与表演指导,决赛评选出的优秀作品、编剧和演员将纳入“红棉剧说青春行动”剧目和人才储备库,未来更将获得舞台展演、戏剧实践及孵化资金支持,依托于青少年短剧大赛这个综合性平台丰满羽翼、振翅高飞。

据介绍,本次复赛与演艺新空间联动,为青少年提供沉浸式的赛事体验和丰富的美育实践机会,参赛队伍们走进黑匣子剧场,在专业舞台声光电的渲染下生动演绎短剧作品。赛后之余,少年们还走进广东音像录音棚体验专业的广播剧录音,为戏剧学习实践再添一笔。

意义深远:小舞台承载大使命,新路径激活新传承

“青少年从观众变成红色故事的讲述者、演绎者,这是最生动的思政课。”广州首届青少年短剧大赛相关负责人表示。中学生组《觉醒年代》以群像演绎还原北平青年救亡图存的呐喊,激发当代青年的使命感;《黎明之前——震碎旧世界的惊雷》通过张太雷的革命事迹,让历史书页中的英雄跃然舞台。不仅如此,青少年短剧大赛还以广州红色资源为基点,推动岭南文化、非遗艺术的传播与传承。《粤剧情缘》以非遗传承为纽带,讲述祖孙两代因艺术结缘的温情故事,传递文化自信。这场以戏剧为载体的青春盛宴,不仅让红色基因在艺术实践中代代相传,更以创新之力为英雄城书写新时代的信仰篇章。

据悉,表演大赛决赛作品将于4月中下旬走进专业剧场展演,此外,广州首届“红棉剧说”青少年短剧大赛还设有剧本大赛赛项,收到近五百份剧本作品,大赛将遴选出优秀剧本作品收录于“红棉剧说”剧目库并发布,以供全市文艺创作者排演公益演出。未来,赛事将推动优秀作品“进校园、进社区、进景区”,打造流动的红色课堂,同时,依托“英雄花开英雄城”云平台,探索线上线下联动展演,扩大红色文化辐射力。

文/广州日报新花城记者:全杰 通讯员:穗宣

图/广州日报新花城记者:全杰 通讯员:穗宣