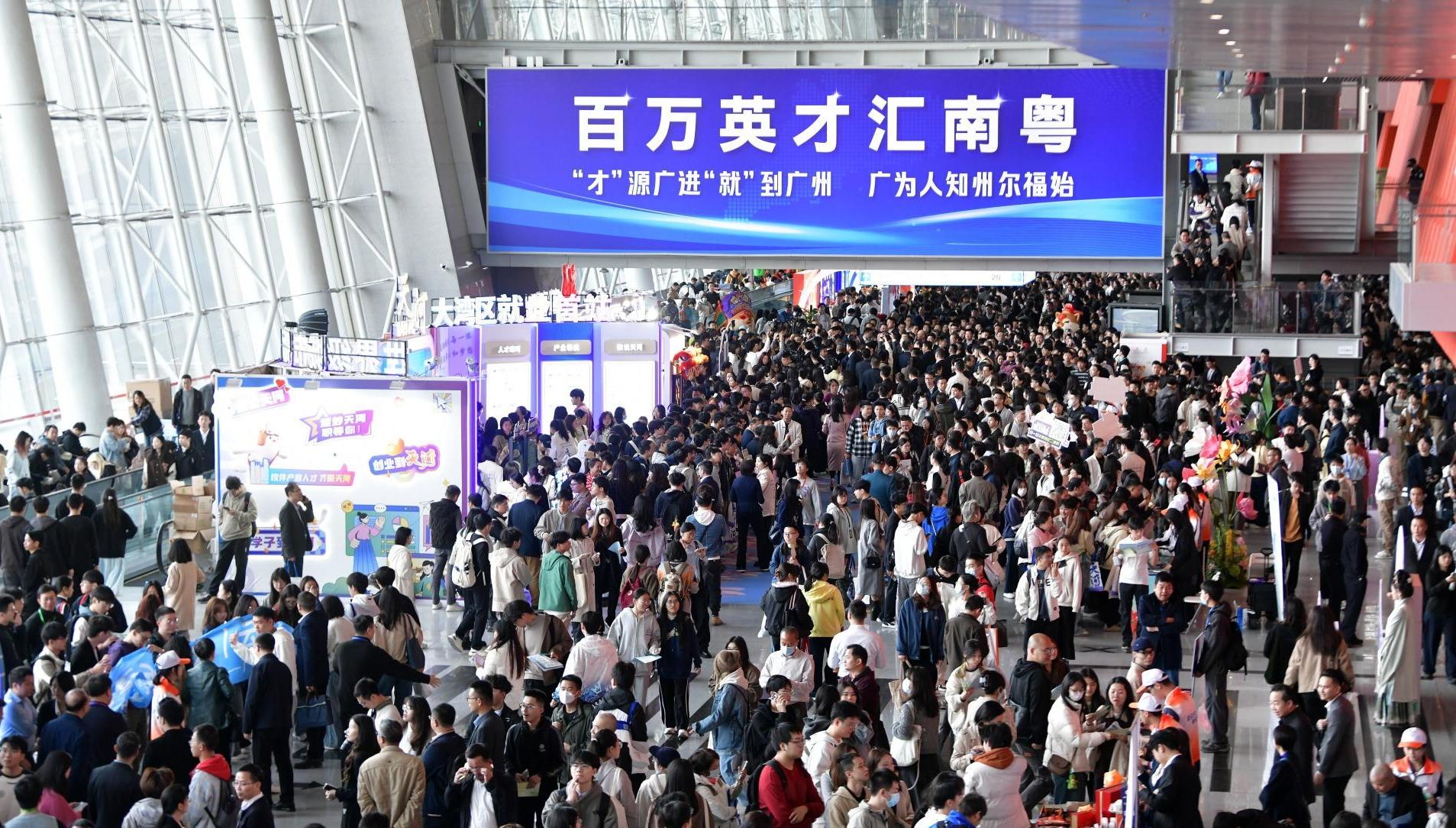

要在一秒钟之内,从合照中找到王宜彬,有一个诀窍:不用看脸,晒得最黑那位十有八九就是他。广交会四期,让广交会展馆成为全球最大的会展综合体;奥体中心改造,则是国内首个8万座场馆改造工程。两个都是“冠军”级别大项目。接连打造出“第一”的王宜彬却格外谦虚:“这是团队共同的努力,也是广州给予我们的机遇。”

王宜彬

五倍桩径创下“广州速度”

1986年出生于山东的王宜彬,34岁之前基本都在北方度过。在东北读大学,到位于天津的中建八局华北公司开始工作,入职三年就参与天津周大福金融中心的建设。这是和广州东塔同一个业主、同一个高度的超高层建筑,楼高530米,为世界第九、中国北方第一高楼。

成功完成天津地标建设任务后,他受命南下,负责由中建八局承建的广交会四期。这是他第一次出任总工,第一次在广州做项目。他一门心思扑在项目上,一开始基本没出过工地,直到第三个月,才知道工地旁边有一条人行隧道,过去对面就是珠江边。

“项目底下规划有地铁和过江隧道,但两者都是规划中。如果等它们建成再盖场馆,光是隧道的工期就要一年半,广交会展馆等不了。”王宜彬说,为了给后续建设预留空间,展馆沿着地铁隧道的轮廓来打桩,跨度大,不规则,受力成了大难题。“我们举全局之力研究方案,把桩的直径加大到常规的五六倍,转换梁的高度达到3米——相当于一层楼那么厚,密密麻麻的钢筋,人在其中都找不到了。”

2020年12月动工,2022年12月投入使用,广交会四期展馆不到两年时间就建成交付,创出“广州速度”。

改造接近尾声的奥体中心体育场。 |

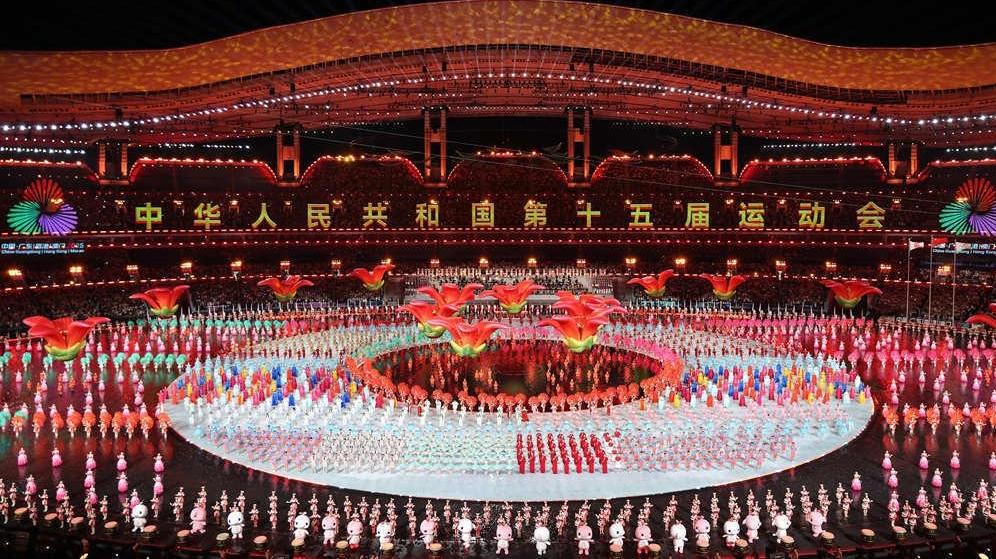

改造奥体迎接十五运

在广交会四期打响头炮之后,王宜彬和团队接到广州的下一个大项目——广东奥林匹克体育中心改造工程。这是全国首个8万座场馆改造工程,将迎接今年举办的十五运会,也是王宜彬第一次担纲项目负责人。

和以往从零开始新建项目不同,奥体中心改造是在既有建筑上实施,要先拆除老旧的部分,但主体结构不能动。“拆除本身就是一个安全管理过程,甚至是一个质量控制过程,危险性高,国内都没有过。”王宜彬说,改造还涉及新旧规范兼容的问题,比如停车位以前是用喷淋系统灭火,现在充电车位有充电设备,就不能再用喷淋,要改成泡沫灭火。

拆卸量巨大,建筑废料何去何从,是摆在王宜彬面前的一大难题。常规的做法是当作建筑垃圾运走,能不能原地消纳?他和团队一起研究“变废为宝”:引进处理建筑垃圾的机器,将拆下来的混凝土块、地砖等喂进去,让机器一点一点“啃成”不同粒径的骨料,重新用在场地的室外铺装,既大幅减少碳排放,也节省了材料和运输成本。

体育场二层的柱子,设计时计划用铝板包裹。“这里是对外开放的空间,难免有磕磕碰碰,时间一久铝板就不耐碰撞了。”王宜彬带领团队提出,改用清水混凝土柱子,经久耐用。原本包一层皮就能解决的事情,现在施工难度陡增,要挑战对材料、工艺要求都非常高的清水混凝土。

项目请到行业内编制混凝土规范的专家,研究清水混凝土的配比,专门用到广西的石子、福建的沙子,再找混凝土厂家单独开一条生产线来生产。“每一车的混凝土方量我们都掐准,正好浇筑两根或三根柱子,宁愿车辆不是满罐也不做半截柱子,避免同一根柱子出现色差。”王宜彬感慨,“正常情况下尽量不做这种,太麻烦了,工人不愿意做,成本也高,管理难度也要加大,还不好控制,出了问题还得改。但毕竟是给广州市民一个交代,所以还是要做个精品工程出来,要经得住历史考验。”

改造后的奥体中心体育场入口。 |

从“基建候鸟”到新广州人

“必须得干成,同时要干好,关键在赶早。”王宜彬的办公室挂着一幅字,就像是他的座右铭。他一门心思都在工作,时间几乎被占满:早上7点半起床,全员点名,8点开会,9点安全巡查,下午2点专业现场巡查,晚上7点全专业巡查,9点继续有会议,10点再次全员点名;每个星期日休息半天。

有限的休息时间,他都留给家庭,几乎每晚下班后都会和家人视频,时间或长或短,但不能缺席。他虽然人在广州,但很多地方都是听过没去过——根本没时间,只有开会才去珠江新城。直到后来孩子来广州玩,他才上网搜了一下热门打卡点,去了一趟小蛮腰。

奥体中心改造项目已接近尾声,王宜彬有一个想法:把家搬到广州来。“广州市场前景大,我们分公司计划迁过来,肯定要有一批人常驻。这是一个底蕴深厚、接地气的城市,一来就感觉很舒服。在广州这五年,经历的大事件,确实让人感受到这座城市先行先试、敢第一个吃螃蟹的先锋精神。”这几年以项目为家的他,安居广州之后,就有更多时间探索这座城市,也有机会在此留下更多建筑精品了。

奥体中心改造项目已接近尾声

文/广州日报新花城记者:李天研

图/广州日报新花城记者:骆昌威

广州日报新花城编辑:张宇