37年前,背井离乡从湖北山区来到广州的张俊胜,最初只是家里的探路先锋,没想到从此扎根广州。

“我原来就是个乡村放牛娃,因为这片改革开放的热土,让我有幸参与多个大型项目的建设,成为建筑行业的专家里手。”他对工匠精神的追求、对广州的热爱,尽在一砖一瓦之中:20多个样板精益求精,铺设出不开裂不溅水又好看的人行道;旅行看到其他城市建设的好做法,下意识地想引入广州。“是这个时代和这座城市给了我机会,总想着要为广州做点事。”

张俊胜

19个月“铸就”大学城

1969年生于湖北红安的张俊胜,来广州、做建筑都是机缘巧合。他的两位哥哥均在省会武汉读大学,而他却报考了华南理工大学。“最初我没有打算报广州的学校,正值改革开放,哥哥说家里要派个人去广东看看,我顺理成章就成了先头部队。”1992年本科毕业,本来计划去深圳一家通信研究所工作的他,被班主任邢益润老师推荐去广州建港工程勘察设计院。“就这样进入了城市建设这一行。”

在建筑行业一干就是33年,张俊胜见证了中国规模最大的大学城——广州大学城的落成。当时,18.4平方公里的小谷围岛有17.6平方公里是工地,19个月要建设10所大学。他担任房建组组长,和几个组员一起管数百栋建筑,晚上11点还要去现场检查,没有周末,以岛为家。

大学城项目体量庞大,建筑参与主体众多,利益诉求交织,材料采购与质量管理就是一大难点。张俊胜大胆尝试利用治理与善治理论指导实践,编写《大学城乙供材料看样定板管理办法》,让大家一起来评价各个材料行不行,实现权力制衡。后来,这个制度被推广到很多大型建设项目管理中。

“十二五”时期,广州要建设约16万套保障房。当时,在广州市住房保障办公室工程管理处工作的张俊胜,负责全市保障房项目质量、安全、进度综合督查,必须解决一个问题:当年的工程质量监督手段还不够先进,市场上的混凝土鱼龙混杂,怎样守牢工程质量?自动化专业的学科背景,加上多年的工程实践,让他找到了破解之道:“混凝土搅拌站生产线比较简单,由传送带输送材料。我统一在生产线上安装数据采集器,把每一槽原材料都测一下,发现问题自动报警。”一开始有搅拌站站长很吃惊,在电话里问哪里错了,张俊胜告诉他,“你这里少了2公斤水泥”。很快,大家都领教到厉害,质量一下就管住了。

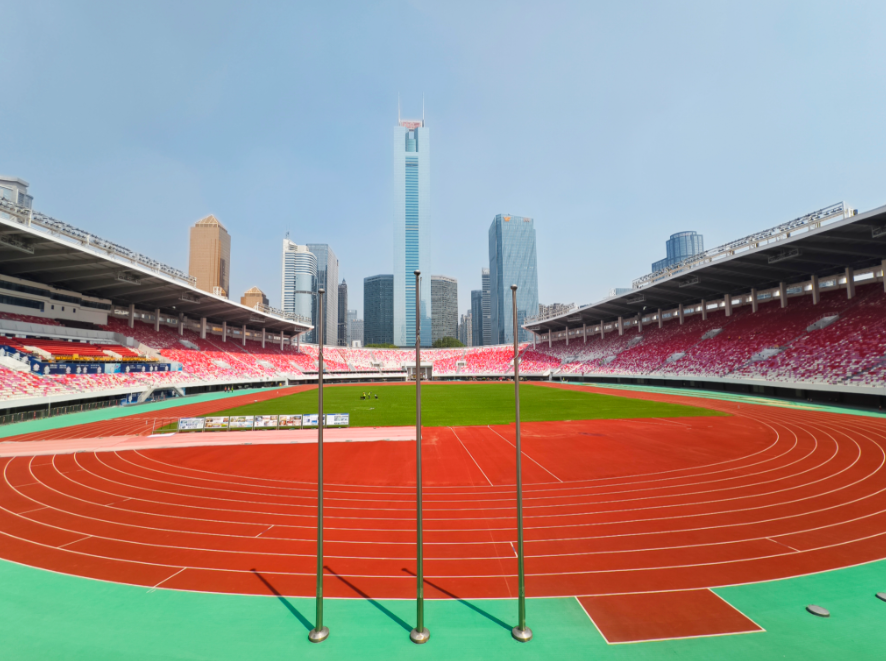

工人正在清理观众席的座椅。

20多个样板“磨出”精品

2023年11月,十五运会广州赛区执委会成立,张俊胜来到市执委会场馆建设部,主要负责广州赛区23个场馆维修改造的督办协调工作。此时,留给场馆改造的时间,只有短短一年,远低于常规建筑项目建设周期,就连“久经沙场”的他也直言:“统筹工期、质量、安全的难度远超一般建设工程。”

张俊胜的微信里,少说也有几十个工作群,一个场馆至少一个群,消息全天不断。中午吃饭时间消息回得慢一些,就开始陆续有电话打来,刚刚拿起的筷子一次次放下。常规的一天,工作时间保底12个小时:早上8:45到办公室,处理文件,带队检查场馆,开会协调问题,一直到晚上8点回家吃饭。10点之后根据工作群里的进度汇报,提出下一步要求。

面对紧张工期,张俊胜发挥30多年丰富经验,实行提级管理,协调广州建筑集团成立专班,“要求老豆管好儿子”。通过协调各部门,将审批验收时间缩短50%以上,比重点工程“绿色通道”更快。在他的电脑里,有一份庞大而细致的《进度计划网络图》,精准控制关键节点时间,原则上每个节点工期不超过15天。

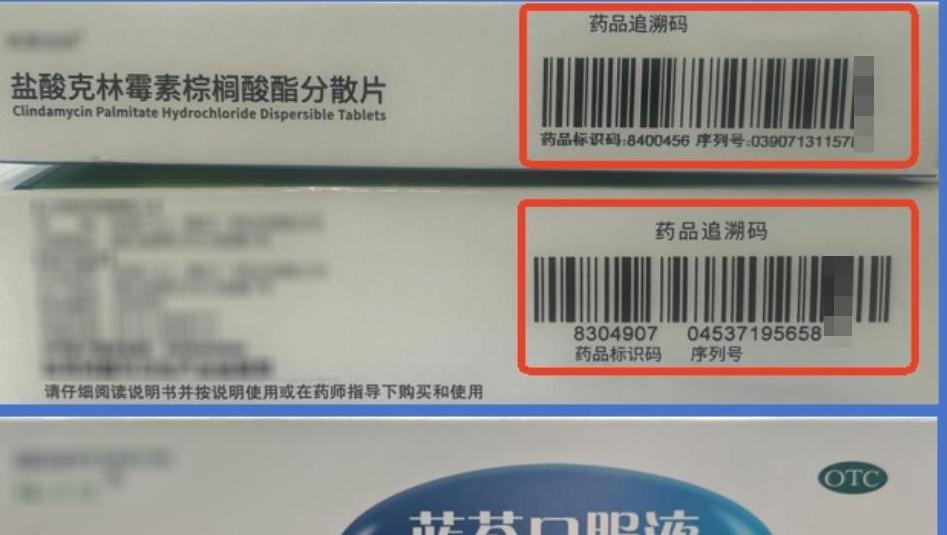

“办赛事就是办城市”,广州同步推动城市品质提升,与市民共享办赛成果。宏大愿景落实到日常生活,从脚下开始。广州一些人行道地砖,随着车辆碾压、水流冲刷日渐松动,雨天冷不防溅起一汪积水,十分恼人。张俊胜说,这次改造,天河体育中心、奥体中心场内的人行道创新使用艺术混凝土,解决这个困扰市民的“小顽疾”。

相比石材地砖,混凝土的优点是抗压耐用,且无须砂石垫底,不存在松动之虞,但缺点是不够美观。早在建设保障房时期就“死磕”混凝土质量的张俊胜,带领团队一起研究,在人行道10厘米厚的混凝土上面,压进许多小砾石,呈现细腻的品质感。

“一开始参考其他城市做法,砾石层只有1厘米,担心耐久性不足,经受不住高压水枪的反复冲击,于是增加到3厘米,厚厚一层像通体砖那样浑然一体。材料配合比、施工工艺也大有讲究,才能让砾石恰到好处露出又不至于脱落。”为了尽善尽美,前前后后做了20多个样板,才最终确定现在的施工工艺。

改造后的天河体育中心体育场。

旅游不忘低头盯铺装

“干一行,爱一行,专一行,一专多能。”这是1992年张俊胜在设计院工作时,墙上挂的一幅标语。“几十年来,它指引我踏实工作,精益求精。”他说,“干一行,你没有爱很难坚持下去,有热爱还要成为专家,才能做好。”

几十年专注于城市建设,随时随地观察工程质量安全问题和好做法,成了他的“职业病”。在杭州西湖旅游时,别人把镜头对准湖光山色,他却留意到沿岸人行步道铺装上讲述西湖故事的精美石刻,即时拍下照片,“带回来”应用到广州相关的环境品质提升项目。去四川看望小孩时,他看到成都浣溪沙公园里的石径和休闲坐凳上刻有名人诗词,“不花多少钱就彰显出城市的文化品位”,计划用在广州的街角公园。

来广州37年,对这座城市的热爱已成为“下意识”。“是这座包容的城市给了我机会,让我成为建筑行业的专家。这30多年是广州城市建设的黄金期,我有幸参与了多个大型项目的建设。”张俊胜说,“正是时代和这片热土润泽了我,所以总想着,要为这座城市做点事。”

文/广州日报新花城记者:李天研

图/广州日报新花城记者:骆昌威

广州日报新花城编辑:张宇