记者26日获悉,《广东省历史文化名城名镇名村保护条例》(简称《条例》)已由广东省人民代表大会常务委员会于2025年3月25日通过,自2025年5月1日起施行。《条例》解读同步发布。

《条例》规定县级人民政府开展城市更新改造前,应当组织开展历史文化资源调查评估。未完成历史文化资源调查评估的,不得征收、拆除区域内建筑物、构筑物或者改变历史环境要素。

广东历史文化名城名镇名村数量居全国前列

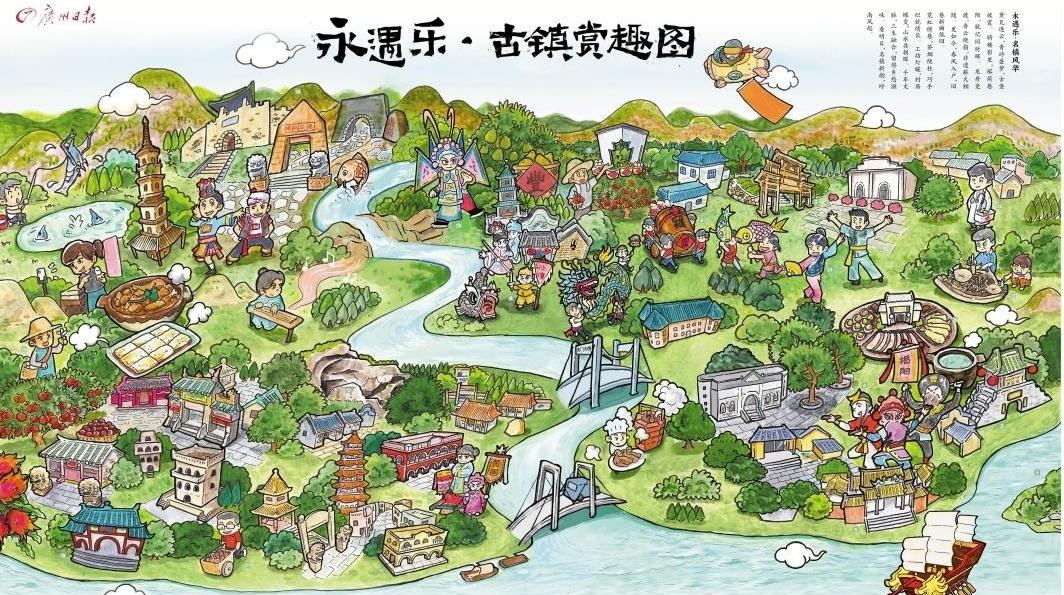

广东历史文化遗产资源丰富,历史文化名城名镇名村数量居全国前列。截至2024年12月,广东省有国家历史文化名城8个,中国历史文化名镇15个、名村25个、街区1片;省级历史文化名城15个,历史文化名镇19个、名村57个、街区113片;历史建筑4542处。

解读指出,在实践工作中,广东存在政府职责分工不够清晰、历史文化遗产保护力度不足、基层保护意识不强、文化传承和活化利用手段单一等问题。为进一步提升保护管理法治化水平,亟需通过立法将行之有效的实践经验上升为法规制度,补充细化工作程序、增加创新措施、完善监管制度,为历史文化传承与保护提供法治保障。

《条例》构建了系统性的保护传承制度,涵盖历史文化资源调查评估、预保护、保护责任人、保护评估和巡查检查五项制度。这些制度覆盖了从发现资源、预先保护、纳入保护对象到动态监管的全流程,确保保护工作的整体性和连续性,通过将广东的“实践经验”固化为法规内容,为历史文化名城名镇名村保护管理工作提供有力制度支撑,进一步提升文化遗产系统性保护和统一监管水平。

《条例》平衡保护与发展、保护与利用、保护与民生、整体保护与单体保护的关系,坚持保护优先、合理利用的原则,提出各类保护对象的传承利用要求,强化活化利用和技术创新,挖掘历史文化遗产的利用潜力,实现保护与发展的动态平衡,将文化遗产转化为经济社会高质量发展的资源“引擎”。

坚持整体保护,不得改变相互依存的景观环境

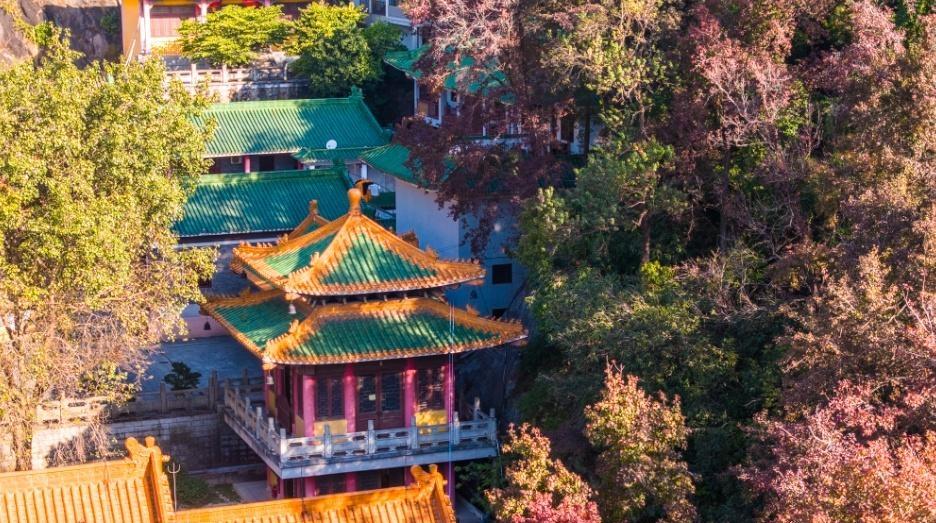

《条例》明确保护总体要求,规定历史文化名城、名镇、名村以及历史文化街区、历史地段应当整体保护,保持传统格局、历史风貌和空间尺度,不得改变与其相互依存的自然景观和环境,其保护利用应当符合相关标准和规范;历史文化名城、名镇、名村以及历史文化街区、历史地段、历史建筑保护范围内的土地利用和建设活动应当符合保护规划的要求。

在鼓励社会参与方面,《条例》鼓励和支持企业事业单位、社会组织、个人等社会力量以捐助、捐赠、设立基金会、成立公益性社会团体、开展志愿服务、提供技术服务、直接投资等方式,依法参与历史文化名城、名镇、名村保护和传承利用工作。

清晰的职责分工和规范的申报审批程序是确保历史文化名城名镇名村保护工作有序开展的关键。《条例》通过对政府部门工作职责和工作程序进行规范,提高保护工作的质量和效率,夯实科学保护和合理利用的基础。

城市更新前应开展历史文化资源调查评估

建立健全历史文化保护传承制度体系是实现长效保护的重要保障。《条例》从预保护、保护责任人、资源调查、保护评估到巡查检查等方面构建了全方位、多层次的制度框架,避免出现保护和管理的断层和真空。

预保护制度方面,《条例》规定县级人民政府应当组织开展本行政区域内历史文化资源的普查、核查和调查评估,经核实具有历史文化保护价值的潜在对象,县级保护主管部门应当及时报送本级或者上一级人民政府确定为预先保护对象,由本级或者上一级人民政府书面通知所有权人、使用人或者其他管理人,并告知其在预先保护期内应当采取的保护措施。

《条例》规定了历史建筑的保护责任人负责历史建筑的维护和修缮。为解决广东省大量侨房因所有权下落不明、无法与所有权人取得联系或者所有权不明确等原因,保护责任人无法对历史建筑进行维护修缮的现实问题,《条例》进一步规定所有权人下落不明、无法与所有权人取得联系或者所有权不明确的,保护责任人可以按照规定代为办理维护和修缮的审批手续。

值得注意的是历史文化资源调查评估制度。《条例》规定县级人民政府开展城市更新改造前,应当组织开展历史文化资源调查评估。未完成历史文化资源调查评估的,不得征收、拆除区域内建筑物、构筑物或者改变历史环境要素。

历史建筑修缮不得随意改变外观形象及色彩

严格的建设管控是保护历史文化资源真实性和完整性的重要手段。《条例》旨在为各类保护对象划定严格的保护边界,防止不当建设造成不可逆的损害,确保历史文化的真实风貌得以保存。

《条例》明确建设管控要求,新建或者改扩建干线公路、铁路、高压电力线路、输油管线、高压燃气管道原则上不得穿越历史文化名镇、名村以及历史文化街区的核心保护范围,并规定历史文化名镇、名村以及历史文化街区的核心保护范围内,不得进行新建、扩建活动,但新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。

此外,《条例》规定了历史文化名镇、名村以及历史文化街区建设控制地带范围内新建建筑物、构筑物,应当符合保护规划确定的建设控制要求。历史文化名镇、名村以及历史文化街区保护范围内改建、翻建建筑物,因保持或者恢复其传统格局、历史风貌的需要,难以符合现行建设标准和规范的,在保持原有建筑基底,不改变四至关系,且不减少相邻建筑原有建筑间距的前提下,经专家论证后,可以依法办理规划、施工许可等手续。

《条例》明确历史建筑维护修缮等要求,规定历史建筑应当按照保护规划的要求和相关规范进行维护和修缮,不得随意改变原有的高度、体量、外观形象及色彩等。鼓励优先采用传统工艺、传统技术、传统材料进行维护和修缮,并根据实际提高建筑耐火等级,完善防雷、防火、防虫、排水等设备设施。

支持利用历史建筑设博物馆、开展文旅活动

推进历史文化资源的活化利用是实现历史文化传承与经济社会发展良性互动的重要途径。《条例》在保护历史文化的基础上推进其合理利用,有利于让历史文化资源“活”起来,实现历史文化保护与经济社会发展的互利共赢。

《条例》分类明确了名城名镇名村、历史文化街区和历史地段、历史建筑的保护利用工作要求。规定政府要补齐保护对象的基础设施和公共服务短板,改善人居环境,历史建筑保护责任人可以在确保建筑安全、保持原有外观风貌和典型构件的基础上,通过添加、更新和完善相关设备设施等方式适应现代生产生活需要。

国有历史建筑可以通过出租等方式合理利用,所获得的收益主要用于历史建筑的保护修缮、日常维护以及改善周边公共环境等公共服务用途,支持在符合保护要求的前提下利用历史建筑开设博物馆、方志馆、传统工艺作坊以及开展文化旅游、研学考察等活动。

文、图/广州日报新花城记者:李天研