从越秀区法政右巷拐进去,有个小小的街头公园。公园小广场上立着一组文化墙,讲述了这里和湛若水的关系。

街头公园有关湛若水的文化墙。广州日报新花城记者:王维宣 摄

从文化墙上的文字可以得知,这一带就是湛若水曾经兴办的“天关书院”所在。文史学者湛汝松告诉我们,湛若水致仕(退休)前,已命家人在当时广州小北门附近买下几十亩荒地,退休后就在这里建起了湛家园。湛家园内,北面是他晚年起居憩息、聚儒会友的屋舍花园,南面就是设帐授徒的天关精舍,也就是天关书院。因湛若水曾任兵部尚书,故人称“天关”为“天官”,因此而得名的“天官里后街”,即为今法政路的前身。

离开这处街头公园,法政路向东走不远,沿着一条南北向的小路走到尽头,能看到一扇铁门,门牌号是“湛家五巷3号”。而如果用导航软件在附近搜索“湛家大街”,能搜到“湛家大街××-××号”的几栋老宿舍楼。这都是当年湛家园留下的一点痕迹。

湛家五巷 广州日报新花城记者:卜松竹 摄

那位曾经在文化史上留下深刻印记的岭南先贤,就这样不着痕迹地与今天的人们“在一起”。

葬于增城

墓冢规模大,为广东地区明墓所罕见

嘉靖三十九年(1560)4月22日,95岁高龄的湛若水在广州禺山精舍辞世。他去世后,曾浮厝广州三年多,1563年10月25日才在其弟子、家属的主持下安葬于故乡增城。后来,朝廷下令追封湛若水为太子太保,谥号文简公,其墓葬位于永和陂头村天蚕山东麓,可惜后来被盗。

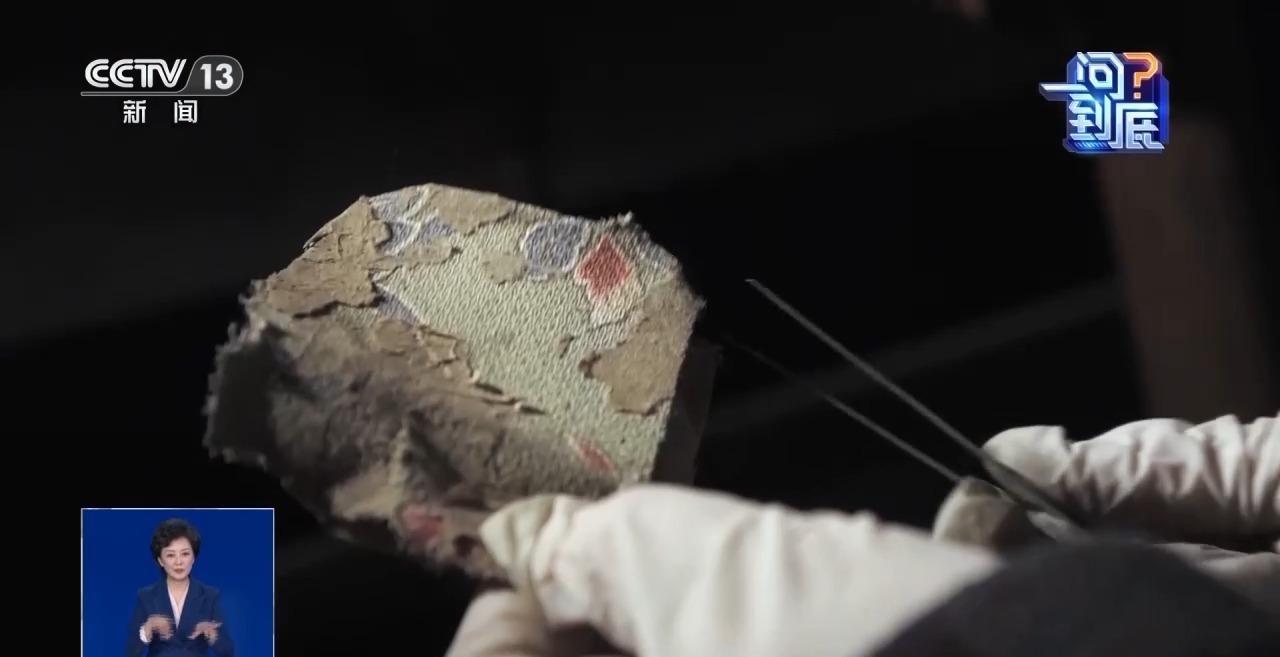

湛若水墓前约50米处原有石牌坊1座,现仅存残石柱、残石础。再前,有石人1对(文武官吏佣)、石马1对。这座墓在广东省已发现的明墓中属于规模大、板筑精工的典型,而且保存较完整。湛若水墓的墓冢十分奇特,一反过去明墓馒头状做法,整个墓包用灰沙筑,呈古建筑状,分两层,庑殿顶,面阔三间,进深三间,顶部还筑出瓦檐与瓦槽,为广东地区明墓所罕见。从盗墓者家中,公安人员追回随葬品一批,经鉴定,有陶太师椅、陶茶几、黑酱釉小罐等,还有小陶桶9件,是广东地区明墓中首次发现的彩绘陶俑。

湛若水墓 湛汝松摄

湛汝松介绍,在增城境内的新塘东埔、永和天蚕山和镇龙大涵等地以及南海西樵山等地,竟发现有多座被称是“湛尚书”的墓葬。如在20世纪80年代的《增城文物志》上记载,增城大涵村的大山顶有一处湛若水的完整墓葬,相传是汤村士子汤东作替父找到的一块寿地,因与湛若水是世交,把寿地相赠给他,湛若水乃宴请汤村父老,以示感谢。而在增城当地,历史上也流传湛若水有多座坟墓的传说。说是由于湛若水怕人发掘其墓冢,所以选择墓地时均以郊游为掩护,出殡时多路同时出,这样,真正葬于何处当时就无人知晓了。至于镇龙发现的“湛尚书”墓,其实是湛若水父亲湛瑛的墓。为什么民间会把湛父的墓说成是若水的墓呢?据湛汝松介绍,明嘉靖十年(1531),朝廷因湛若水之官职,赠封若水父亲湛瑛为礼部尚书,“都是尚书,又是湛姓,民间分不清楚,也不足为怪”。

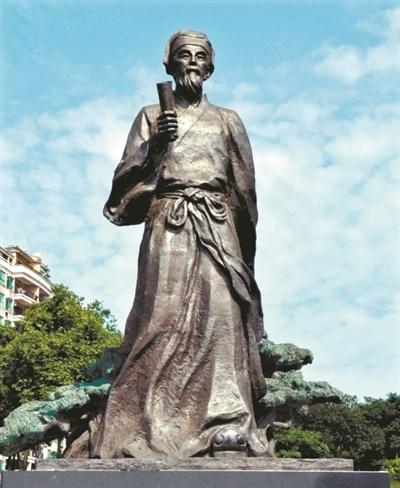

新塘文化中心广场湛若水像 湛汝松摄

辞官南归

在湛家园天关里安度晚年、开堂讲学

湛若水,字元明,号甘泉。成化二年(1466年)生于广州府增城县甘泉都(今广州市增城新塘)沙贝村。原增城新塘工业加工区管委会副主任湛汝松是湛若水的同宗和同乡,退休后致力于收集整理历史文化,现在是广东省岭南心学研究会湛若水思想研究专业委员会副主任委员。“广东省内有(湛)若水遗迹的地方我都去过,”他告诉记者,“很多人来新塘,叫我带他们去考察湛若水遗迹。”

他与黄淼章、胡继芳合作编著了一本《湛若水史迹寻踪》。书中,湛若水天南海北,行走四方,浩然之气跃然纸上。

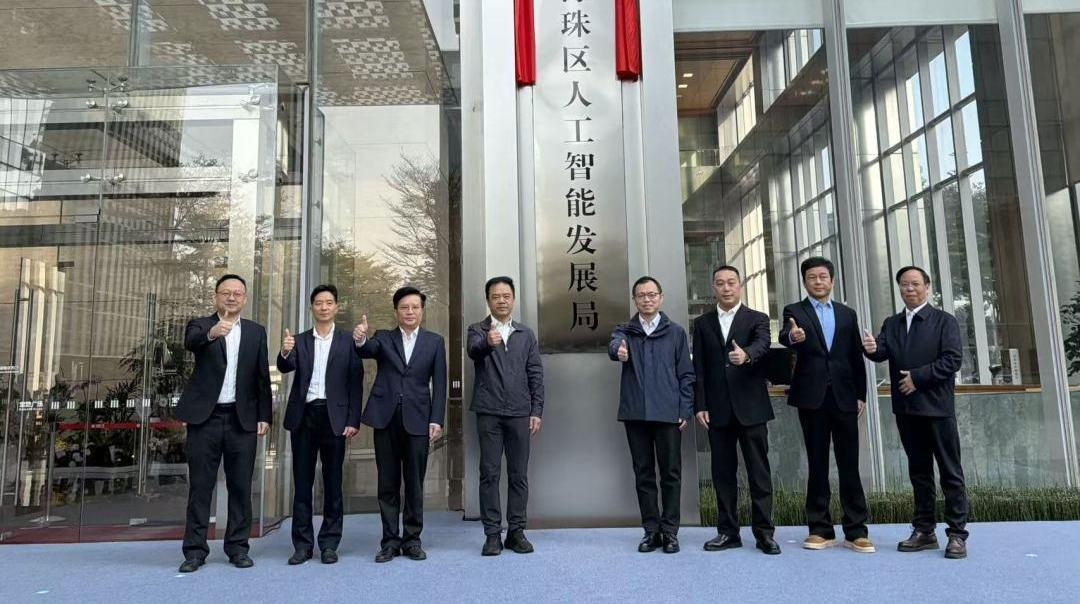

“任嚣城北绝尘喧,佳节关心届上元。灯火辉煌明月上,采青争到湛家园。”这是清道光年间番禺举人江仲瑜所作《岭南竹枝词》四十四首中的一首。“湛家园是湛氏家族的聚居地,可惜这一名园在第二次鸦片战争中被毁为废墟。后来,湛家园遗址上逐渐建了民居,通了马路,人们为了纪念湛若水,把他晚年居住的地方命名为‘湛家大街’。天关书院遗址之处取名‘天关里’。”湛汝松说,“不过如今的‘湛家大街’已不是真正意义上的大街。‘湛家五巷’更不见五条巷的影子,天关书院的旧址上也盖起座座高楼。历史在变迁,湛家园不复存在,但湛若水终身致力于教育事业,其治学思想和方法,至今为国内外学者所重视、研究。”

湛汝松介绍,嘉靖十九年(1540),75岁的湛若水获准辞官南归。此后20年间,湛若水就居住在湛家园里。除了在天关书院开堂讲学外,他还到湖南衡山紫云书院、南海西樵大科书院、惠州罗浮山朱明书院和增城南樵莲洞书院等众多地方讲学,直到95岁时(1560年)无疾而终。

广州和湛若水有关的地点还有很多。

广州市增城区新塘镇甘涌村有“宋奉训大夫湛公祠”,是纪念湛若水先祖湛露的宗祠。湛若水是湛露的七世孙。宗祠中堂经维修保存完整,曾作为甘涌小学校址,现为甘泉幼儿园。附近读岗公园一带,原名石岭,石岭上原有“元明石室”私塾。湛若水14岁入读私塾,成名后,乡人改称石岭为“读书冈”,后湛若水重修“元明石室”为“读岗书院”。

新塘的四望岗公园和牛仔服装城一带,是湛若水培育“尚书怀枝”的地方。传说湛若水在福建品荔枝后,怀核而归故里,发动乡人于四望岗培植,育出“尚书怀”(槐枝),后世更进一步育成珍品挂绿。湛若水还曾发动乡人在东江沙贝村河滩挖低填高,垒石筑圩,建成一口新池塘,后来乡人在四周塘堤上建铺开墟,曰“新塘墟”。沙贝逐渐也改称新塘,新池塘称“墟大塘”。墟大塘至今仍在,只是面积小了很多。

广州市增城区新塘镇解放路市头大街有一所新塘菊泉中学,其校园曾是湛若水的府第,民间称之为“尚书府”。据历史资料可知,尚书府坐北朝南,原由家祠、后花园、后楼、书房、会客厅、大厨房和一座“三世尚书”牌楼等建筑物组成。有史记载的是,从1941年起,尚书府就作为中学校址,先是以当地历史文化名人崔菊坡、湛甘泉各取一字命名为“菊泉中学”,继之为增南中学、增城第二中学、新塘中学。1998年,新塘中学建了新校舍搬迁,尚书府遗址复办新塘菊泉初级中学。如今,学校里立起了甘泉文化墙。2010年7月,新塘中学1972届毕业同学还捐资在菊泉中学校园内立了湛若水铜像。

兴学育贤

莲花书院选址布局体现湛若水哲学思想

湛若水以兴学育贤为己任,所到之处,必修书院。那么他一生究竟修了多少书院呢?

湛汝松介绍,湛若水弟子、著名地理学家罗洪先在撰写的《湛甘泉先生墓表》中列举了14个地方共31所书院,与后来清初著名学者屈大均在《广东新语》中关于湛若水书院的记载相同。当代学者、华南师范大学教授黄明喜则列举了35所,其中广东的22所,外省的13所。名单中多了广州的白沙书院、合一书院,南海的玉泉精舍,南京的惠化馆谷。此外,外地还有学者在地方志中发现了湛若水办的另外一些书院,说湛若水的书院有40多所。

有关湛若水的书院,绝大部分是他筹建的,也有他人筹建他资助的,还有当地人筹建他去讲学的,目前还不能一一考证。不过由于年深岁久,历代多次毁书院、禁讲学,这些书院至今没有一间能完整地保存下来。

湛若水兴建的书院中,最为大众所熟知的当数近年经考古发掘而出名的莲花书院。南汉二陵博物馆(广州市文物考古研究院)副研究馆员张百祥告诉记者,莲花书院遗址位于广州市增城区南香山东南山麓,是湛若水一生创办的书院中目前唯一经考古发掘且保存较好的重要遗址,也是岭南地区保存最好的明代书院遗址之一。

莲花书院遗址俯瞰。广州日报新花城记者:陈忧子 摄

张百祥介绍,莲花书院选址和布局,可以说是湛若水哲学思想的体现。书院依山势而建,结构呈中轴对称,坐西北向东南。东南距遗址181米处有“湛子洞”的摩崖石刻,西北距遗址20米处有“海阔天空”摩崖石刻(石刻顶面指向莲花书院方向刻有“中主石”三字),两处石刻均位于莲花书院建筑的中轴线上,说明湛氏对莲花书院的选址、建设极为考究,结合自然环境精心布局。“湛子洞”摩崖石刻很可能是湛若水的学生或门人帮他修建莲花书院时刻凿的一个“门牌”信息。位于建筑中轴线上的“中主石”很可能与建筑修建的规划、定位、测量密切相关。在遗址周边还发现“小坐石”“大坐石”和“鼓石”等与“海阔天空”(中主石)风格特征类似的石刻,而且距遗址很近,很可能也是明代莲花书院相关的石刻,与遗址构成一个整体。

湛子洞 广州市文物考古研究院供图

张百祥介绍,莲花书院开始兴建于嘉靖十五年(1536)十二月,正好是湛若水休假南归之时。湛若水于嘉靖十九年致仕后,轮流讲学于包括莲花书院在内的几所书院。关于莲花书院办学的费用来源,在湛若水的《莲洞书馆赡田仓记》中有记载。他知道书院附近四村交界处有很多荒地,就想置下这些荒地开垦用作赡田。但由于很多荒地都无主,加上四村交邻,当地乡绅觉得难以处理。于是,若水便派儿子柬之与学子代表一起向县官申请,承诺将开垦田地的收入按一定比例纳税为条件,终于获准把书院四周十多顷无主荒地纳入莲花书院范畴,供书院开垦以作“赡田”“义田”之用。经过数年开垦耕耘,“馆谷”收入越来越多,除用于资助生活贫困与品学兼优的学生外,还用于修建院舍,改善排水系统。

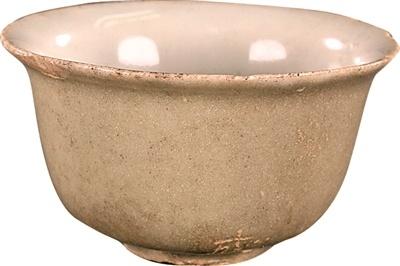

莲花书院遗址出土的青瓷小杯、陶盏、黑釉小瓶 广州市文物考古研究院供图

当时莲花书院设置了严格的审核制度,配合相对丰富的物质条件,由此增城民间有“九个学子十个秀才”的传说,说明莲花书院大大促进了增城当地教育事业的发展。

莲花书院遗址出土的青瓷小杯、陶盏、黑釉小瓶 广州市文物考古研究院供图

“湛王”齐名

与王阳明“一见定交”推动中国早期启蒙思想

湛若水是岭南大儒陈献章的衣钵继承人,也是完善与发展白沙心学的重要人物。广东省岭南心学研究会创会会长、广东省社科院哲学所原所长黄明同在《湛若水评传》的序言中写到,陈湛心学成为明代心学的先声。而湛若水与王阳明结交,又使之受到白沙心学的影响。“明代心学的发展呈现三个环节:白沙心学—甘泉心学—阳明心学;形成两个流派:陈湛心学与阳明心学,”黄明同写道,“(湛若水)通过书院的讲学传播白沙心学,把白沙心学播于岭海南北,使明代心学的两大流派陈湛心学与阳明心学,成为明代文化星空的双子星。”

莲花书院遗址出土的青瓷小杯、陶盏、黑釉小瓶 广州市文物考古研究院供图

湛、王二人当年在京师相见,彼此仰慕,“一见定交”,立志“共兴圣学”。二人曾一度齐名,在当时王、湛两家各立宗旨,正如学者黄宗羲所说:“王、湛两家,各立宗旨。湛氏门人,虽不及王氏之盛,然当时学于湛者,或卒业于王。学于王者,或卒业于湛。犹朱(熹)、陆(九渊)之门下,递相出入也。”二人虽有学术上的论辩,但友情笃深。

黄明同评价,湛若水学说博大精微,既超越先师陈献章,也不亚于王阳明;其著述500多万字,是王阳明著作的数倍;从政35年,一路春风,政绩卓著;终身从教,创办书院近40所,弟子近4000人,对教育事业的贡献很大,称得上是“立德、立功、立言”的贤人。“毫不夸张地说,重新发现湛若水,其学术意义与历史影响,已逐渐显现,能为学界对明代思想史研究提供丰富的新史料,为中国哲学史研究呈现新思路。”

湛若水提出“随处体认天理”论,注重道德觉醒,高扬人的主体精神;提出“人皆可为尧舜”论,揭示人性自然、人性平等,挑战当时的封建等级;提出“贵疑”思想,也就是倡导思想解放和创新精神;而“大公”“亲民”“以民为本”等观念,则是仁爱精神的体现。他曾对弟子汤民铭说:“良知、良能,人之同有也。”认为人在道德本性上是平等的,无论贤愚,都体现着“天理”,蕴含着良知、良能。湛若水曾论及自己与王阳明学问的区别:阳明所谓心指“方寸”,自己所讲的心则是万物的本体。

研究者指出,从陈献章到湛若水,再到王阳明所构建的明代心学,曾一度成为明中后叶社会的主流意识。这一中国思想史上的重要学术流派,是以唤醒人的道德自觉,高扬人的主体精神为旨趣的认知与心性涵养方法,是中国早期启蒙思潮。它对后来日本的明治维新以及中国近现代诸多历史人物都造成了深远的影响。

文/广州日报新花城记者:卜松竹