“让我印象最深刻的是陈复从家里冲出去、以身赴险的那一瞬间,其使命感让我感动。”“陈复对于我来说,再也不是一个陌生的名字,而是一位值得被铭记和致敬的广州热血青年。”

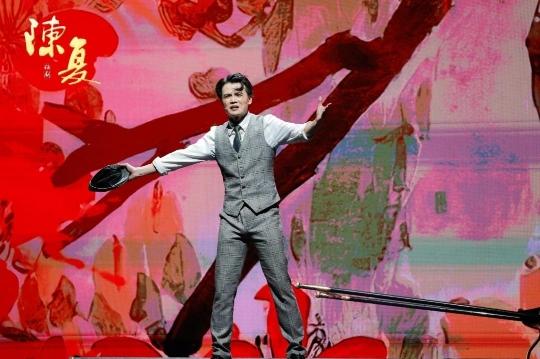

3月25日下午,作为“英雄花开英雄城”2025广州传承弘扬红色文化系列活动的重磅剧目,话剧《陈复》第三轮公演在广东艺术剧院拉开序幕。剧场内,革命父子情的碰撞交融、地下斗争的惊心动魄、木棉红下的青春抉择,化作一幕幕直击人心的舞台画卷。

话剧《陈复》3.0版剧照,下同

匠心打磨:边演边改淬炼舞台精品

从20分钟短剧《哭子复》到五幕年代大戏,话剧《陈复》在“边演边改、精益求精”的艺术追求下,历经数十稿剧本打磨、多次专家研讨会、多版本舞台呈现,从街巷走到剧场,在3.0版迎来艺术质变的高峰。

本轮演出前,主创团队又进一步挖掘史料,走访广州艺术博物院、陈树人纪念馆等地汲取创作灵感,深剖人物动机,扩充“父子论画”“谍战追击”等细腻桥段,令角色更立体丰满。在叙事笔墨上,《陈复》3.0版围绕革命父子情,聚焦陈复与父亲陈树人“志在复兴”与“家国两难”的思想碰撞,将陈复25年人生历程中的三次重要抉择——坚定入党、穗城赴义、冒死出门,串联成震撼人心的命运交响曲。

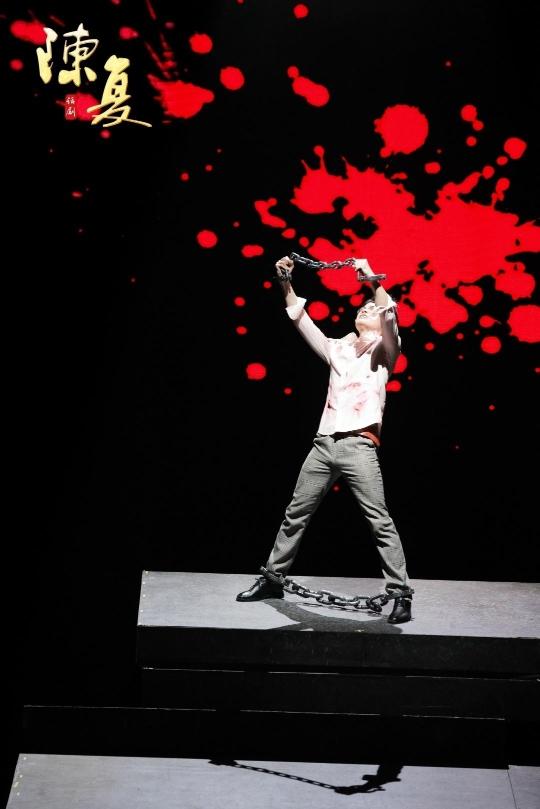

舞台设计上,3.0版以“岭南画派”虚实相生的美学为核,运用多媒体技术将陈树人名作融入舞台。在光影变幻流转下,《岭南春色》中的木棉树随剧情生长,从幼苗到参天巨树,最终化作漫天红棉洒落;《秋枝群雀》中的雀群投影,六只整齐立枝头,其一欲振翅九霄,暗喻陈复为了理想信念视生死于度外的勇气和决心。当陈复高呼“赤旗终将换日月”英勇就义,屏幕上溅开的血迹与木棉花瓣交融,视觉冲击力令观众屏息。

中山大学教授董上德评价:“舞台呈现既有视觉冲击力,又有铁血与柔情的高度融合,让人印象深刻。”

广东舞蹈戏剧职业学院的学生小洪:“三月初看过,今天是第二次观演。很感动,舞美和音乐都很棒。看到了很多不一样的细节。舞台呈现更饱满,父子情更加动人。”

家国同频:革命父子的信仰与抉择

“你要是不想认我这个父亲,你就继续!”“为了我好?您就应该支持我的选择!”——剧中,陈复与父亲陈树人的对弈戏份,堪称全剧高能场面。这对父子,一位是辛亥革命元老,一位是共产党骨干;一个以画笔寄情山河,一个以笔墨唤醒苍生。信仰的分歧、血脉的牵绊,在舞台上迸发出惊人的戏剧张力。

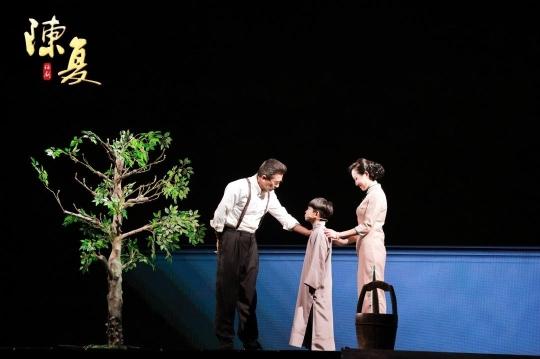

陈复与陈树人的四场父子戏,层层递进,演绎出革命时期的中国式父子关系。5岁时,陈复童言稚语求问父亲为何国人对压迫熟视无睹,陈树人启发儿子唤醒民众;23岁时,陈复在天津被捕入狱,陈树人设法营救,劝儿归家安稳度日的殷殷嘱托下,尽是一位普通父亲的担忧;25岁回到广州的陈复,潜居樗园以“表少爷”的身份继续开展宣传工作,面对父亲以画隐喻的试探和安排好的仕途,陈复依旧选择最艰难也是自己认为最正确的道路,走出家门执行“复兴计划”;尾声,当陈树人听闻儿子牺牲噩耗,颤抖着抚摸儿子遗物,以《为陈复惨被掳杀报告书》一文痛斥反动当局,悲痛挥毫写下《哭子复》诗八首,让观众席啜泣声四起。父子二人“志在复兴”的殊途同归,成为全剧情感浓度最高的“泪点炸弹”。

该剧党史顾问、中共广东省委党校原副校长曾庆榴表示:“整个戏突出了父子这条线,将父子之情升华为同志之情。在天津时是父子之情,到了广州之后向同志之情逐渐升华,陈复牺牲后陈树人的那一句‘革命至情能似此,已非吾子是吾师’则是对儿子的认可。”

岭南入戏:水墨丹青绘就红色画卷

《陈复》3.0版最显著的提升,在于将岭南画派“折衷中西、融汇古今”的美学精髓融入戏剧语言,打造出一场视觉与精神的双重盛宴。

作为岭南画派创始人之一的陈树人,酷爱以木棉入画——盛开时有“万炬烛天红”之势,有直冲云天的风骨豪情。话剧《陈复》将陈树人创作于1929年的红棉画代表作《岭南春色》搬上舞台,并巧妙结合到剧情发展当中,为戏剧表现增添美术底蕴,在视觉表达里彰显文人风骨。值得一提的是,贯穿始终的“木棉”意象,不少也是从陈树人画作和诗作手稿里取材,传统水墨与鲜艳色彩交融,为全剧赋予独特的岭南风韵。

不仅如此,舞台细节亦暗藏“广府密码”:茶楼的满洲窗、街头的“飞机榄”、远处传来的粤剧粤曲、樗园庭院的芭蕉和墨兰……编织成一幅岭南生活画卷,将观众瞬间拉入20世纪30年代的广州城。广州文学艺术创作研究院院长、一级编剧练行村表示:“剧情紧凑流畅,演员情感充沛;融入的岭南画派作品、红棉意象,很有广州特色,作为革命题材话剧作品,让人耳目一新。”

话剧《陈复》由中共广州市委宣传部、中共广州市海珠区委宣传部、广东省演出有限公司共同出品,是广州“红棉剧说”文化品牌的孵化之作。据了解,自去年推出以来,《陈复》系列(短剧+戏剧快闪+舞台大戏)已在广州演出超过30场,许多观众“二刷”“三刷”,见证了该剧“从小剧到大剧”逐步提升的发展历程。据悉,话剧《陈复》第三轮公演将持续至3月27日,并于4月14日—18日开启第四轮公演。

文/广州日报新花城记者:张素芹

图/广东艺术剧院供图