读懂广州第一五八期

中国人自古以来就很讲究好寓意,但如果说到最讲究“好彩头”“好意头”的,那肯定非广东人莫属。从一日三餐到四季轮回,从衣食住行到开业大吉、新婚典礼、添丁之喜,广东人处处都要将好意头进行到底。这份对好意头的执着,代代相传,影响着人们日常的一言一行,不仅积淀下丰富的广府特色民俗,也照亮着人们一步一个脚印拼搏出广式美好生活。

一方水土一方人

《说文解字》载:“吉,善也。”“祥,福也。”“好意头”本质是吉祥文化的一部分。它对人们的生活影响深远,蕴含着人们对美好生活的追求与向往。一方水土养一方人,广东的“好意头”文化不仅历史悠久,还融入了鲜明的地域特征。

“利市”《易经》已有记载

“恭喜发财”源自十三行

广府人将吉祥寓意融入日常生活的点滴,处处讲究好意头。春节行花街,购买年桔和桃花,寓意“大吉大利”“大展宏图”;夏天扒龙舟,祈愿国泰民安、风调雨顺;中秋节,吃花生和炒田螺拜月,寄托着“人丁兴旺,多子多福”的美好愿景;重阳节,手持风车登高,寓意“时来运转”、阖家安康。这种对好意头的追求,贯穿于广府人的四季生活,背后蕴含着深厚的历史文化底蕴。

“好意头”本质上是吉祥文化的一部分,而吉祥文化是中国传统文化的重要组成部分。《逸周书·武顺解》云:“礼义顺祥曰吉。”《说文解字》载:“吉,善也。祥,福也。”它对人们生活的影响深远,蕴含着人们对美好生活的追求与向往。

花市上,人们手拿风车寓意“时来运转”、阖家安康。

明清以来,广府地区经济活跃,商业氛围浓厚,祈求生意兴隆、诸事好运、讲求“好意头”的文化在这里表现得尤为突出。“恭喜发财”是广府人拜年时使用频率最高的祝福语。一句“恭喜发财”,不仅表达了人们在新年里对收入提高、经济富足的期望,更寄托了对美好生活的向往。有研究显示,这句祝福语源自清末时期的广州十三行。在清代,广州十三行的一些中国人每逢过年时都会到行商商馆里拜年,一进门便不停地说“恭喜发财”。1826年,英国人威廉·亨德来到广州十三行,把在中国的所见所闻写成了一本书,其中就记录了这一年俗。“恭喜发财”如今广为流传,成为一句最常用的新年祝福语。

“逗利是”是广府年俗中最热闹的场景,“恭喜发财,利是逗来”,只要未婚男女嘴巴甜,主动跟长辈、已婚同辈或老板说吉利话,就能收到利是。就利是而言,其历史可上溯到先秦时期。“利市”早在《易经》中就有记载。最初的意思是“买卖所得的利润”,历经岁月演变,逐渐变成节日、喜庆时所赏的喜钱,慢慢又演化出了“运气好,吉利”的意思,现在也写作“利是”。广府人深得“讲意头”的精髓。利是数额不大,5元、10元就行,上百元已是土豪级别。派利是时,广府人通常都会说“红纸一张,利利是是”,暗示里面的钱不多,大家纯粹图个吉利。金额虽不大,却有人情味。这种习俗不仅限于熟人之间,街坊还会向服务员、保安和清洁工等派利是,以表达感谢和祝福。每到春节,广府利是的这股清流总会登上热搜榜,引起热议。

醒狮登高亮出“恭喜发财”。

好意头融入地域特色

“掂过碌蔗”充满广式气息

一方水土养一方人,广东的好意头文化融入了鲜明的地域特征。除了常见的祝福语“恭喜发财”“大吉大利”“事事如意”“步步高升”之外,广府地区还产生了许多具有地域特色的祝福语。

“猪笼入水”就是其中之一。提到“猪笼”,很多人会联想到古代刑罚“浸猪笼”,但在广东,它却有着独特的含义。在南方,水被视为财富的象征,“水”在此处是双关语,既指代实际的水,也寓意财富。猪笼是为方便运送猪只而制作的,用竹篾扎成,呈圆柱形,作网状,网口较大。当把猪笼放到水里时,水便会从四面八方涌入笼中,就像财富从四面八方涌进来,寓意赚得盆满钵满,财源滚滚。

“掂过碌蔗”更是独具广式特色,充满了粤语地区的生活气息。在广东,甘蔗是一种常见的经济作物。粤语中,甘蔗寓意着甜甜蜜蜜、节节高升。“掂”是“直”的意思,“碌”是一条的意思。“掂过碌蔗”字面意思是“比甘蔗还要直”,实际意思是表示事情的进展非常顺利。每逢过年前夕,在广东的一些鲜花市集或街口花档,总会见到高高竖立的甘蔗。人们把甘蔗买回家后,摆放在大厅,祈求来年“由头甜到尾”,顺风顺水。一句“掂过碌蔗”的祝福话,让听的人心里乐开了花。

“意头”最重要的呈现方式就是谐音。粤语中的数字“8”尤其受到人们的青睐,因为“8”与粤语中的“发”字谐音。此外,还有数字“3”“6”“9”等,在粤语中与表示吉祥、美好愿望等的字读音相同或者相似。因此,人们在选择好日子、电话号码、房号等涉及数字的时间或者号码时,都会不自觉地优先选择它们,从而形成了独特的数字文化。

广州花市

一年四季说吉祥

“好意头”文化深深融入了广府人的生活,贯穿于一年四季和一日三餐。不仅让生活充满了仪式感,也传递着积极乐观的生活态度。这份对好意头的执着,早已融入广东人的血脉,成为他们独特的生活哲学。

大吉大利带回家

广府首创摆年桔

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。广州的迎春花市热闹非凡。广东省民俗文化研究会副会长潘剑明介绍,年三十行花街,街坊见到的每一种年花,都有“好意头”花语。

“行花街”本身就寓意着“行大运”,一家人行一次花街,寓意一年都顺风顺水。花市上,各种年花争奇斗艳,每一朵花都承载着美好的寓意。金玉满堂、金枝玉叶等美好的词汇,都被巧妙地转化为植物的名字。年桔寓意大吉大利,桃花象征大展宏图,竹子寓意步步高升,而“五代同堂”或“黄金果”则代表合家美满、金玉满堂。银柳在粤语里与“银楼”谐音,寓意“有钱又有楼”,“家有银柳,越过越有”,人人都会买一捧回家。

年桔、水仙、桃花是广府人春节期间摆设的三大传统名花,其中年桔更是不可或缺。粤语中“桔”和“吉”同音,广府人便以“年桔”寓意大吉大利、顺顺利利,它是家家户户必备之物,金桔、朱砂桔、四季桔,必买一种,要的就是这个“桔”字。有民俗专家认为,摆设年桔为节日助兴的做法,是广府首创。岭南一直是我国重要的柑橘产地。早在东晋时期,裴渊《广州记》就有关于罗浮山柑橘的记载。据说,从唐朝起,广府民间已经有专门栽培以供贺年的年桔。南宋王栐撰写的《燕翼诒谋录》,有这样的记载:“承平时,温州、鼎州、广州皆贡柑子。”到了明清时期,柑橘业已发展至商品生产时代,在广府地区广泛种植,据康熙年间吴震方所著的《岭南杂记》记载:“广州可耕之地甚少,民多种柑橘以图利。”一盘盘青枝绿叶、硕果金黄的年桔,不仅为新年增添喜庆氛围,更重要的是迎合了一种民俗心理的普遍认同:桔,吉利也;柑(金),财富也。新年买年桔,相当于将“富贵吉利”都请回了家。有些广府人家还会在年桔上挂些“利是”封,寓意来年如意吉祥。

年桔

吃龙船饭欢聚一堂

乡情浓浓情谊满满

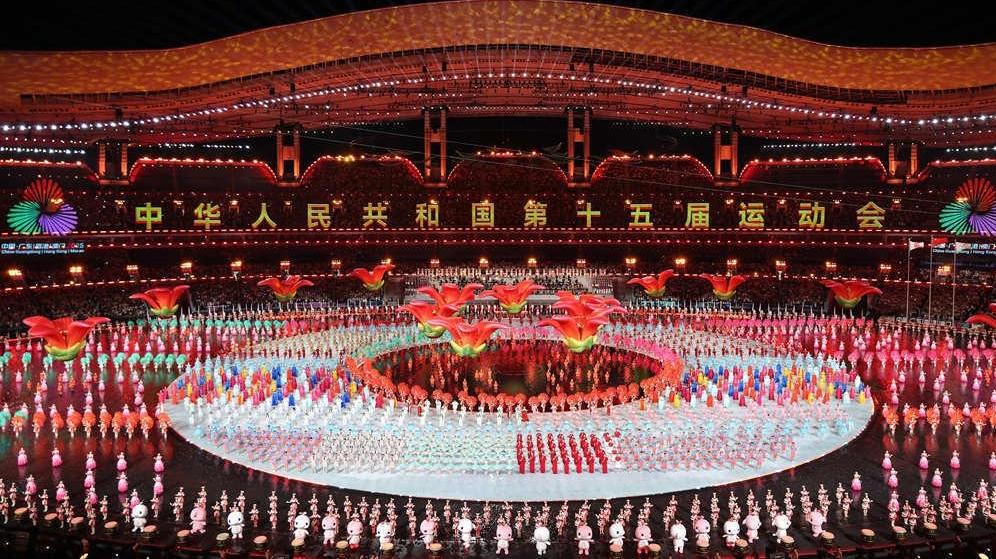

农历四月初八龙船起,广府地区迎来龙舟季。南粤大地,水系发达,河网密布,孕育了独树一帜、生生不息的岭南龙舟文化。在广州,“扒龙舟”由起龙、采青、招景、应景、赛龙、藏龙等一系列仪式组成,步步都有好意头相伴。

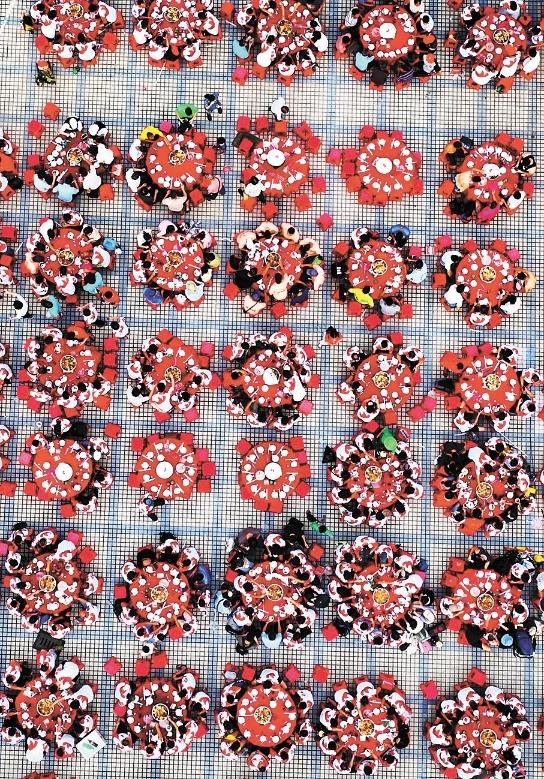

每当一年一度的龙舟盛景到来,波光粼粼的江河里,水乡儿女万众一心,赛龙夺锦,寄托着国泰民安、风调雨顺的美好愿景。扒完龙舟之后,当然少不了一顿充满好意头的龙船饭。《广东新语》这样描述古代的扒龙舟习俗:“岁五六月间斗龙船”,龙船“得胜还埠,则广召亲朋宴饮”,这种宴饮称为食“龙船饭”。俗话说“食过龙船饭,全年唔使烦”,对于村民来说,龙船饭寓意着风调雨顺、幸福安康、五谷丰登。虽说各村菜式各不相同,但一定少不了的是一道简单小炒——龙船丁,传统龙船丁将猪肉、豆角、彩椒、菜脯、花生等所有材料切成丁状,再炒制而成,口感丰富又下饭,既适合为龙舟健儿“祛湿”,又象征着村民对子孙满堂、人丁兴旺的美好愿望。吃饭时,老人们也会念出好意头:“吃完龙船丁,添子添丁多福气。”

龙船饭最早主要是给划龙船的人吃的,让他们吃了更有力气划船。后来,所有的来宾、观众也一起分享,逐渐演变成热热闹闹的“龙舟宴”。每逢龙舟盛会,在外工作、旅居外地的村民都会回到村中吃龙舟饭,还有一些外村人和游客也会慕名而来,讨个“好意头”。

亲朋好友、同宗村民欢聚一堂,在美酒美食的氤氲气息中共话亲情友情。龙船饭吃的不仅是那份好意头,更是浓浓的乡情和人与人之间的情谊。

龙舟宴

一日三餐好意头

食物充满文化内涵

广东人对意头文化的极致追求,在“吃”这件事上体现得淋漓尽致。从食材到菜式的命名,都承载着美好的寓意。

有些食材明明已有通用的名字,但在粤菜中却有另一种叫法。例如,猪舌、苦瓜、丝瓜、猪肝、猪血,在粤菜中分别被称为猪脷、凉瓜、胜瓜、猪润、猪红。原来,只要食材用粤语念起来“意头”不好,广东人就会为它改名换姓。“舌”与“蚀”在粤语中同音,猪舌便改为猪脷(“脷”与“利”同音)。“苦”字带贬义,老广把苦瓜改名凉瓜,还表达了其降火的功效。“丝”在粤语中和“输”近音,于是改成胜瓜。广东以水为财,取“干”的反义“润”字,把猪肝称作“猪润”,猪血则改称“猪红”,既抹去血腥,又增添红火的寓意。

对于广东人而言,无论是珍稀的山珍海味,还是普通的家常食材,都被赋予了吉祥的寓意。生菜寓意“生财”,年糕寓意“步步高升”。俗语云:“煎堆碌碌,金银满屋;油角弯弯,家财百万。”春节期间,煎堆是一定要炸的。煎堆的起源可以追溯到唐代,唐代诗人曾赞颂它“贪他油煎锤,爱若菠萝蜜”。中原人南迁时将煎堆带到南方,因为煎堆表皮金黄,犹如黄金般灿烂,一口咬下去,仿佛从香脆中吃出团圆富贵,便成为广府人眼中的“好意头”食品,成为串门送礼、招待客人的必备年货。除了煎堆,油角也是必不可少的。油角以加入鸡蛋和猪油的面粉为皮,以花生、芝麻、椰丝、砂糖等为馅,状如旧时的钱包,象征着钱财满盈、生活滋润。

煎堆

盆菜更是广府人讲究好意头的代表。盆菜的起源说法不一,流传最广的说法是,800多年前的南宋末年,皇帝赵昺逃难至岭南。为招待落难皇帝,居民将仅有的食物加热,层层叠叠放在木盆内。饥寒交迫之下,皇帝觉得盆菜是天下最美味的佳肴。后来,广府人渐渐将“好意头”嵌入盆菜的各种食材中:蚝豉寓意好事,白切鸡寓意百鸟朝凤,腐竹象征富足……多菜多味共冶一炉,用粤语来说就是“和味”,象征家人团聚和财运聚集;各路食材汇聚一盆,意味着来年“盆满钵满”。

翻开粤式菜单,每道菜都有各自的“意头”。例如:年年有余(鱼)、步步高升(糕)、笑哈哈(粤语中虾和哈同音)、百年好合(西芹百合虾仁)、黄金万两(炸馒头)、横财就手(生菜猪手)等,这些菜名广为人知。为了给粤菜取个好意头名字,广东人煞费苦心。在旧时的粤菜食肆里,会有专职人员——粤菜师爷,专门负责给粤菜取好彩头的名字。尤其是喜事宴席及庆典类宴席,需要由师爷拟定“意头菜”的菜名,并用毛笔以“龙头豹身猪仔尾”的独特字体书写菜单,这种字体被称为“师爷书法”,多为四字、五字或七字,注重吉祥喜庆的含义。为了写出意头菜的菜名,他们多从古代诗词神话中引经据典,有时还冠上瑰丽别致的词语,给人一种艺术美的享受。

有时,同一道菜,在不同的宴席中也会有不同的吉祥菜名。例如:虾胶又称百花,于是有了百花酿鱼肚、锦绣百花球等粤菜名;北菇又称金钱,就有了玉树挂金钱、满地金钱等粤菜名;鸡蛋又称凤凰,配上玉米汁,就有了凤凰粟米羹的称谓。有人说,看懂了粤菜的菜单,就掌握了广东美食的好意头密码。

这种对意头的极致追求,不仅让食物充满了文化内涵,也让生活充满了仪式感和幸福感。

盆菜

好意头融入城市

广州的街道命名中,蕴含“好意头”的名字比比皆是,这些名字不仅好听,也往往承载着寓意丰富的故事,传递出一种顺遂如意、心想事成的美好愿景,让人走在街上就能感受到满满的正能量。这些街道的名字更彰显了广州人乐观务实的生活态度,他们用这种方式将对生活的热爱和对未来的憧憬融入城市的每一个角落。

道路名字吉祥如意

八方祝福包围西关

从长寿路地铁站出来,行人仿佛被四面八方的祝福包围:东西走向的长寿路就在眼前,其名字源自明代的一座“长寿寺”;宝华路、多宝路、宝源路纵横交错;华贵路、逢源路、幸福二巷,丁财街近在咫尺,这些吉祥如意的路名,仿佛将人间繁华都集中在此地。

西关一带,自明清以来商业兴旺。旧时的商户为图好意头,便将附近一带的道路全冠上如意吉祥的名字,路名多用到“宝”“隆”“兴”“泰”“源”“盛”等字。于是,多宝、逢源、恩宁、宝源、华贵、蓬莱、长寿等路名应运而生,其中宝华路与宝源路、多宝路并称为“西关三宝”。

万福路

多宝路的名字仿佛是天然的聚宝盆,吸引了众多名人来居住。晚清时期,官至二品大员的邓华熙辞官回广州,在西关多宝路修建府第,他的养老宅子七开间三进深,占地近千平方米,后来被称为“邓宫保第”。

关于多宝街是太子少保邓华熙命名的说法广为流传,说的是1902年邓华熙退休回穗,坊众一致推举他为街道起名,邓氏欣然命笔,题多宝大街,获一致赞同。不过据有心人士的考证,早在光绪十年(1884年)的地图上,就有标注“多宝大街、多宝坊、多宝桥”等地名,邓华熙的宅邸是1906年才建成的,说明在此之前“多宝大街”早已有之。

类似邓家这样的名门望族、官僚巨贾,在多宝路上还有很多。据考证,当年的多宝路100号为商人梁介庵住宅,20世纪30年代,在广州西关拥有私家汽车的人寥寥无几,梁介庵家便是其中之一。多宝路尾则是新会商人朱松乔的住宅,他的所有儿女均留学欧美,多成栋梁之材。曾经居住在多宝路的还有王仿初,世称“王百万”,佛山人,家境富有,是20世纪三四十年代多宝大街的富户。

多宝路上的宝物并不止于“巨户”,民国以来,多宝街就是文化艺术名人集居之地,著名粤剧表演艺术家千里驹、黄不灭、何非凡、楚岫云、林小群、卢秋萍、罗家宝等曾居住于此。多宝路77号,是著名“花旦王”千里驹的旧居,当年千里驹在多宝路的“吾庐”,是一栋坐北朝南的三层带天台双开间建筑。

多宝路上还诞生过广东最早的民办新式学校。1898年,邓家仁(字君寿)、邓家让(字恭叔)两兄弟共同创办了广东首家民办新式学校,取名时敏学堂,寓意敏于时务。时敏学堂坐落于当时的多宝大街宝庆新街上。其仿照和引进了西方现代科学,又结合本国实际设大学、小学两部,开设修身、国文、地理等课程,求学者众多。1902年,学堂选派金曾澄率8位留学生赴日本留学,金曾澄毕业回国后曾任中山大学校长、广州大学校长、广东省教育厅厅长等职。1905年,学堂改为时敏中学堂,这是广州最早的私立中学堂。

多宝路的一切好像处处回应着物华天宝,人杰地灵的好意头。此外,好意头的路名还有如意坊、泰康路、盘福路、吉祥路、福今路、同福路……2016~2021年,越秀区的第二次全国地名普查,共4012条路被列入地名目录。越秀区带有“福”字的地名有91处,如永福路、万福路、福安街、福德巷、福丰里、福庆坊等。地名中带有“安”字的有64处,如安定里、安福里、安怀里、安吉坊、安乐园、安平里等。地名中带“兴”字的有69处,如兴隆坊、兴宁坊、兴圣街、兴贤坊等。

连新路

娶亲更要挑“好路”

在广州,婚礼迎亲路线的选择也蕴含着好意头文化。

八姑姐卢燕武是非遗广府婚俗的代表性传承人,她介绍,清末民初,广府人就有娶亲走好意头路的特有习俗。迎亲队伍在吉时接上新娘后,根据时辰安排,专走“好意头”路。若有新娘从越秀区嫁到荔湾区,出门后可走中山二路(原名百子路),转入百子横街,再往西走进万福路、泰康路,然后转入吉祥路、连新路;若时间充沛还可以往北逛一逛同福路、永福路、恒福路、盘福路等,再转西绕道进康王路、宝华路、多宝路、逢源路等。其中吉祥路、连新路是必须要走的,这两条路开阔,处于市中心。连新路除了寄寓新人“心连心”外,更祝福新人新生活日日新。

这些“好意头”的道路成为广府婚俗中不可或缺的文化符号。新人通过绕行这些道路,既延续了传统习俗,又为婚礼增添了诗意与仪式感。走在这样的迎亲路上,新人仿佛被满满的祝福包围,每一步都踏在了幸福的起点上。

既保留吉祥寓意

又融入新的元素

随着时代的发展,一些传统意头文化逐渐淡化,而新的意头文化则加入其中。不过,广东人的好意头文化依然保留了核心的吉祥寓意。

电子红包诞生后,纸质红包少了,但依旧承袭传统红包的吉利、喜庆、好意头的文化意涵。

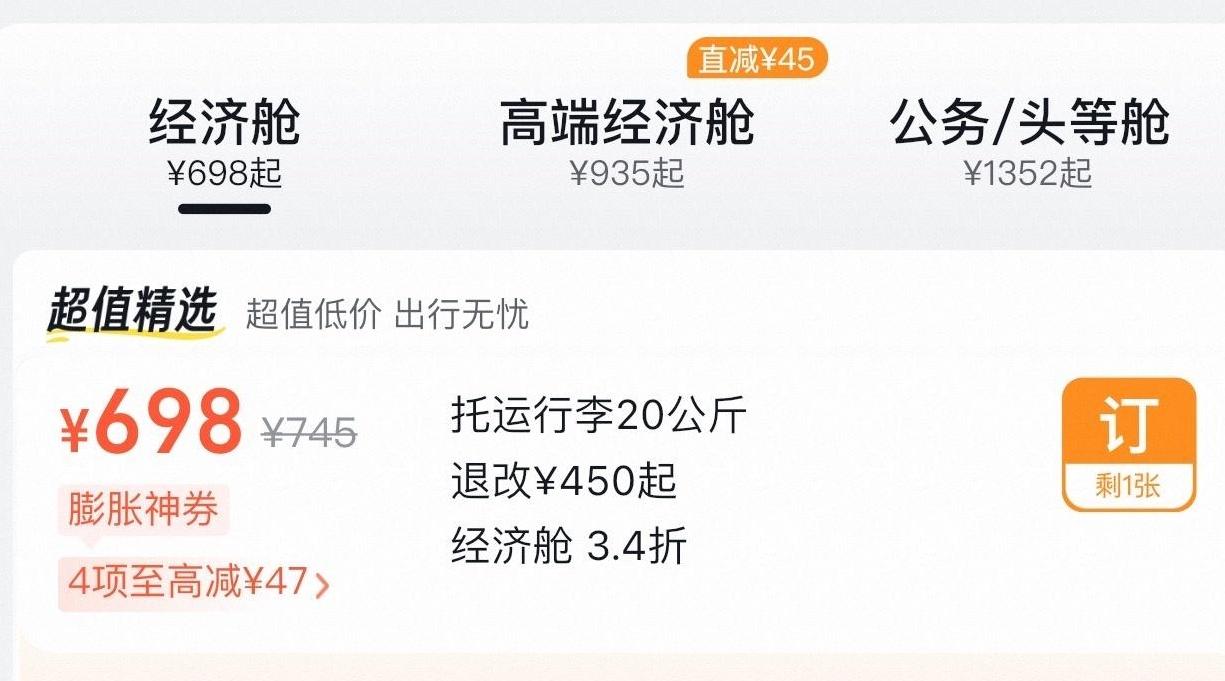

意头文化与商业活动结合得更加紧密,春节期间的花市不仅有传统的年桔、桃花,还出现了更多具有创意和商业价值的花卉组合,如其貌不扬的猪笼草,被精明的商人赋予其“猪笼入水,财源滚滚”的新花语,立马身价翻倍。

即使是同样的菜,也得有新的意头名。2024年中秋,广州酒家推出的“中秋穗月主题文化餐”中,给“双喜玉液烩鱼肚”取了个新名字叫“欢庆宝瑶池”,瑶池让人联想到嫦娥奔月,立马有了节日之美。而“形象点心大拼盘”也被重新命名为“美点映生辉”,让消费者一看到乳白色的点心,会情不自禁地抬头望月、赏月。

随着广州城市的发展,道路越来越多,广州新人可以选择的好意头路更加多了。八姑姐告诉记者,2023年初,一位新娘从天河区嫁到荔湾区,如何“游车河”让八姑姐煞费苦心,她打开地图,望着天河区的街道思索良久,豁然间,她发现,珠江新城靠近广州大道一侧,自北往南有4条东西向的街道,分别是华明路、华成路、华利路、华就路,“明成利就”不就是“名成利就”的谐音吗?她把自己想法一说,两位新人欣然接受。

当你相信未来是美好的,那么你的未来就会充满希望。广东人的好意头文化,正是这种积极心态的体现,提醒着人们关注内心对美好生活的向往,激励着人们为之努力奋斗。

八姑姐卢燕武在介绍广府传统婚俗“游车河”的路线。

盘点广州好意头路

广州街道名中,蕴含“好意头”的名字比比皆是,走在街上便能感受幸福满溢。

西关一带,自明清以来商业兴旺。附近一带的道路路名多用到“宝”“隆”“兴”“泰”“源”“盛”等字。

于是,多宝、逢源、恩宁、宝源、华贵、蓬莱、长寿等路名应运而生,其中宝华路与宝源路、多宝路并称为“西关三宝”。

吉祥路、连新路,这两条路开阔,处于市中心,是广州传统婚礼迎亲“游车河”的必经之路。连新路除了寄寓新人“心连心”外,更祝福新人新生活日日新。

中山二路,也是广府传统婚礼迎亲“游车河”的必经之路。

游车河为何要走中山二路呢?历史上中山二路曾叫百子路。据《两广盐法志》记载,清乾隆七年间,广州盐商沈宏甫等人征得官方同意,在这一带建有育婴堂,人们便称其门前的街道为百子路,旁边小街为百子横路。1948年2月,百子路更名为中山二路,唯剩百子横路留存着往昔的痕迹,广州众多好意头的路名中,百子横路是当今唯一一条“添丁路”。

地方志专家周元峥介绍,越秀区带有“福”字的地名有91处,如永福路、万福路、福安街、福德巷、福丰里、福庆坊等;万福路原为明、清时期广州城南墙,民国初年,拆城墙建路,因万福桥和万福里而得名,路名蕴含着“一万个福”,寓意无尽的吉祥美好。

地名中带有“安”字的有64处,如安定里、安福里、安怀里、安吉坊、安乐园、安平里等。

地名中带“兴”字有69处,如兴隆坊、兴宁坊、兴圣街、兴贤坊等。

逢源路

出品/江永忠、许芳

策划/关雅文、周娴

文/广州日报新花城记者:刘幸

图/广州日报新花城记者:骆昌威、杨耀烨、陈忧子、肖桂来、苏赞、廖雪明、王燕