今年是乙巳蛇年,新编粤剧《白蛇传·情》选段继2021年后再度登上央视春晚舞台,展现了独特的岭南韵味。

粤韵绕梁数百年,作为岭南文化的瑰宝,粤剧已经深深融入岭南人的日常生活、文化血脉,更成为粤港澳大湾区共有的文化符号之一。

粤剧为什么诞生于广府地区?粤剧何以成为最早引进西洋乐器作为伴奏的剧种?已有数百年历史的粤剧,如何绽放更加夺目的时代光彩?“国潮”汹涌,粤剧中还有哪些“国潮基因”可以深挖?带着这些问题,访学团相约粤剧表演艺术家曾小敏,在其婉转唱腔和一招一式的引领下,走进粤剧的繁花深处,探寻南国红豆惊艳时光的魅力。

【本期大家】

曾小敏,著名粤剧表演艺术家,国家级非遗代表性项目(粤剧)代表性传承人,现任广东省文联副主席、广东粤剧院院长。代表作有《白蛇传·情》《谯国夫人》《三水女儿·红头巾》等。

【访学团成员】

张素芹 广州日报全媒体记者

黄嘉军 粤剧爱好者,广州大学汉语言文学专业大三学生

日前,广州日报“师傅请指教”访学团来到位于广州越秀区北京路小马站的曾小敏艺术空间,这座古朴的小院里正在举办粤剧《白蛇传·情》十年展。

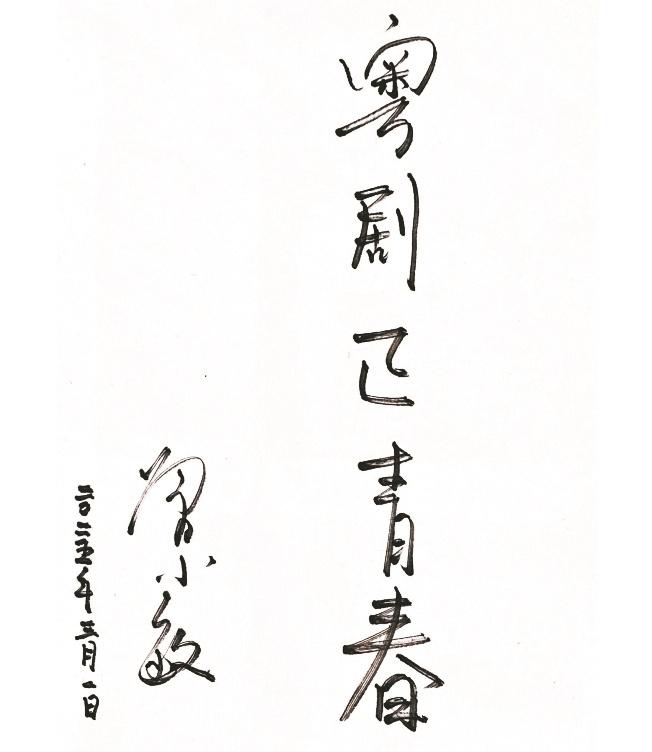

曾小敏为专栏题字:“粤剧正青春”。

自2014年10月问世以来,《白蛇传·情》已演出300多场,足迹遍及国内40多座城市,以及意大利、希腊、西班牙、新加坡等国家与地区的舞台。2021年,同名粤剧电影登陆院线,不仅创下了中国戏曲电影票房新纪录,还在国内外多个电影节上屡获殊荣。凭借剧中“白素贞”一角,曾小敏先后荣获中国戏剧梅花奖、文华表演奖等大奖。

《白蛇传·情》以创新的艺术表达、多元的传播方式,吸引了无数观众尤其是年轻观众,是当下粤剧传承创新的一个缩影。曾小敏表示,在粤剧数百年的历史中,开放、创新正是其一以贯之的精神特质。

曾小敏《白蛇传·情》演出剧照(广东粤剧院供图)

粤剧最早引进西洋乐作伴奏

明清时期,作为对外贸易的窗口,广州商业发达、经济繁荣、文化交流频繁。同时,广府地区民间信仰和节庆活动丰富,戏曲表演是祭祀、庆典的重要组成部分。这些因素为粤剧的形成和发展提供了良好基础。

曾小敏介绍说,繁荣的经济吸引外地戏班入粤演出,明代中叶,中原地区的弋阳腔、昆腔、梆子、皮黄等声腔剧种先后传演到岭南地区,后来逐渐出现了由本地艺人组成的“本地班”,演出广府大戏(即早期的粤剧)。经过几百年发展,粤剧汇集众腔之长,独创岭南特色,最终形成用粤语演唱的以板腔为主、曲牌和广东地区民间说唱为辅的唱腔体系。

“作为一个务实、开放包容、善于创新的剧种,粤剧的精神特质和广府文化的精神特质密不可分。”曾小敏说,粤剧的主要特点在于其语言、声腔、音乐和锣鼓。“粤剧是最早引进西洋乐作为伴奏的剧种,在20世纪30年代,粤剧艺术大师薛觉先就已经引进了小提琴、萨克斯等乐器为粤剧伴奏。”

唱腔灵活融入外国民谣、流行曲

粤语发音具有“九声六调”的特点,使得粤剧声腔的声调韵律变化极其丰富,有着别具一格的岭南风味。

“粤剧唱腔丰富多彩、灵活多变,尤其是对于小曲、杂曲甚至流行曲的运用,可以说是古今中外皆为我用。”曾小敏如数家珍。例如,美国民谣《哦!苏珊娜》很早就被引用到粤剧里面,《刁蛮公主戆驸马》中就用了这一段曲调;古曲的运用也很频繁,如脍炙人口的粤剧唱段《帝女花》之“香夭”,其旋律就取自古曲《妆台秋思》。

“我们的新编剧目《青春作伴》里有一段是给人们熟悉的歌曲《十送红军》填上粤语歌词的唱段,十分工整,我们唱得很顺畅,也非常好听,”曾小敏边说边唱了起来,“斜阳柳林边,绿叶轻拂脸……”

“执生”“耍花枪”等俗语来自粤剧

粤剧的诞生和发展与广府人的日常生活、节庆习俗紧密相连。作为岭南文化不可或缺的一部分,粤剧已深深烙印在岭南人的日常生活之中——人们日常使用的粤语俗语中,很多就与粤剧有关。

“比如‘执生’这个词,来源于演出时突发意外,演员或乐队妥善应对。后来成为粤剧人的口头语,用以提醒大家在工作和生活中要视情况变化行事。”曾小敏绘声绘色地讲道,“还有我们常说的‘撞板’,这个词源自粤剧唱腔音乐中的‘叮板’,是节拍强弱的规范。如果演员演唱不合节拍,就称为‘撞板’。粤语中常用这个词形容做事出错或者遇到障碍。”

曾小敏(中)向访学团成员示范水袖动作。

形容情侣之间打情骂俏,人们常会用到“耍花枪”这个词。“它源自传统戏剧中的武打场面,《薛丁山征西》唱段中,薛丁山与樊梨花身处敌对阵营但彼此又心生爱慕,所以在单挑的过程中,两人的长枪耍得非常激烈,但实际上就连对方的头发丝都没有碰到,这就是‘耍花枪’。”曾小敏说,“这样的例子数不胜数,像‘大龙凤’‘六国大封相’这些俗语都来源于粤剧。”

跟随曾小敏的娓娓讲述,访学团成员对粤剧的历史和特色有了更深的了解。访谈中间,曾小敏还以粤剧中女将军所穿的“女大靠”为例,为访学团一一讲解粤剧服装上的细节和寓意。心动不如行动,兴致盎然的访学团成员也小试身手,换上练功服,在曾小敏的亲身示范和教学下,来了一段粤剧水袖“初体验”。

粤剧国际化需要守正创新

有海水的地方就有华人,有华人的地方就有粤剧。如何让粤剧在世界舞台上走得更远?作为新一代粤剧领军人物,曾小敏认为,粤剧的国际化也需要守正创新,“既要坚守艺术内核,也要拥抱现代传播手段,进行跨文化对话”。

今年2月,曾小敏当选广东省文联专职副主席,于她而言又多了一份责任和担当。“推广岭南文化,加强粤港澳大湾区文化交流,需在传统与现代、本土与国际之间找到平衡点,同时结合区域协同发展的独特优势。”曾小敏对此已有深入思考。比如,建立大湾区非遗数字资产库,将粤剧脸谱、广绣纹样等文化元素转化为NFT(数字藏品),吸引全球藏家;推出“大湾区文化人才卡”,持卡者可享三地社保互通、税收优惠;推出“湾区文化一码通”,整合粤港澳三地博物馆、剧院资源,扫码即可享联票折扣与语音导览等。

【对话大家】

粤剧从诞生起就是兼容并包的

粤剧独有正印花旦和文武生

访学团:粤剧中有哪些行当和角色?怎么区分呢?

曾小敏:粤剧原有十大行当——末、净、生、旦、丑、外、小、贴、夫、杂。我们的前辈与时俱进,根据时代发展的需求进行了整合与改革。现在以“生旦净末丑”五大行当为主。

生,指年轻的书生或武将,比如许仙、贾宝玉是小生,赵子龙、武松是小武;旦,指不同年龄段、不同身份的女性角色,穆桂英、梁红玉是刀马旦,《刁蛮公主戆驸马》里的公主、《牡丹亭》里的杜丽娘是花旦,《伦文叙传奇》里的阿琇是小旦;包公、钟馗这类是净;《三娘教子》里的薛保是末;丑是负责搞笑的气氛组,比如《春草闯堂》里的县官。

特别要指出的是,粤剧独有正印花旦和文武生之称,这是其他剧种没有的。这不是行当,而是一个岗位。由某某文武生担纲主演,那么这个岗位是文武全才的,他是一个大男主;正印花旦,是指她是一个大女主,不是普通的花旦、彩旦或小旦。

跨界实践绝非“新旧混搭”

访学团:粤剧已有数百年历史,但您一直强调“粤剧正青春”,为什么这么说?

曾小敏:青春是粤剧的基因常态。粤剧从诞生那一刻起就是兼容并包的。几百年来,粤剧在不断创新和融合中成长和丰盈,从未落伍。

今天的粤剧繁荣遇到了文化繁荣的大时代,我们的时代就是青春的时代,一切实践和创意皆因时代给予的无限包容和空间,让粤剧的生命力更加旺盛。

访学团:现在国内各地的一些传统剧种纷纷出圈爆红,您怎么看?传统戏曲的生命力在哪里?

曾小敏:近年来,传统戏曲的“出圈”现象越来越引人注目,从粤剧电影《白蛇传·情》到越剧《新龙门客栈》,还有各种戏曲短视频“刷屏”,以及戏曲与流行艺术、游戏跨界合作等等,这些现象背后折射出的是传统文化在当代社会的生命力。这并非偶然,而是多重因素共同作用的结果,其核心在于传统戏曲在坚守文化根脉的同时,以开放的姿态完成了现代性转化。

戏曲的生命力还体现在仪式感重构与集体记忆唤醒。戏曲是中国人精神世界的仪式化表达。这种生命力的本质,恰在于戏曲的包容性——既能凝练民族审美密码,又能在与当代语境的对话中持续自我更新。

广东粤剧院演员周嘉珍展示“女大靠”扮相。

访学团:如上所述,近几年,您也和流行歌手“混搭”演唱《彩云追月》,也多次登上B站等网络平台、参演音乐综艺节目,甚至和游戏合作打造作品。这种创新会给粤剧带来什么?

曾小敏:这些年与流行文化、数字媒介的跨界实践,绝非简单的“新旧混搭”或追求“流量嫁接”,目标有三个,一是重构粤剧的传播维度,达到舞台以外的广阔空间;二是拓展粤剧的美学维度,即突破传统造型的局限;三是拓宽粤剧的观众层,不断吸引年轻观众。

让“粤剧武学”成为新武侠符号

访学团:《白蛇传·情》掀起了“国潮”,年轻人非常喜欢。您认为粤剧还有哪些可以继续深入传播的“国潮”亮点呢?

曾小敏:我们看到,大热电影《哪吒之魔童闹海》中,就有戏曲元素的运用。“从来生死都看淡,专和老天对着干,我命由我不由天,小爷成魔不成仙”这一段在演绎的时候用了锣鼓,还有很多戏曲的身段和武打的亮相,比如云手、劈腿等,用得非常巧妙,这就是国潮。

粤剧作为岭南文化的瑰宝,能在当代“国潮”浪潮中焕发新生,其魅力远不止于视觉与听觉的亮点,还有很多可深耕的“国潮基因”。其一,武戏文唱的南派功夫美学。粤剧独有的“南派武功”将洪拳、蔡李佛拳等岭南武术融入程式化表演,可以将粤剧南派武功拆解为“国风健身操”,让“粤剧武学”成为年轻人追捧的新武侠符号。

其二,粤剧“锣鼓经”本身就是一套声音叙事语言,可以尝试将“大锣大鼓”的音色采样为电子音乐元素,在创作音乐时运用这些元素。

其三,从广绣戏服到点翠头饰,粤剧工艺本身就是流动的非遗博物馆,可延伸至国潮设计领域,将其转化为触手可及的生活美学。

其四,粤剧剧本深藏“俗中见雅”的叙事哲学,可提炼粤剧中“雅俗共构”的叙事密码,打造“粤剧梗百科”数字IP。

【访学心得】

融入“国潮”元素吸引年轻观众

广州大学汉语言文学专业大三学生 黄嘉军

黄嘉军

我是广州荔湾人,自幼热爱诗词曲及传统文化,现在正跟随老师学习粤剧、粤曲的撰作。

通过此次与曾小敏老师对话并参与互动体验,我深刻体会到粤剧深厚的底蕴和旺盛的生命力,意识到传统戏曲在当代传承的重要性。作为一个热爱粤剧的年轻人,我认为粤剧的传承、发展不仅要坚守其传统精髓,而且要与时俱进,融入更多“国潮”元素,吸引年轻观众,让观众懂戏曲、爱戏曲。

【小贴士】

水袖

水袖是戏曲服装中缝在袖子前端的一段白绸,也有专门为水袖技巧表演而设计的长水袖。属于戏服配套用物。因其动时形似水波纹,故名“水袖”。

水袖靠指、腕、臂带动和控制,讲究“手、眼、身、步、法”的协调配合,才能达到好的效果。

运用水袖动作,有助于表现剧中人的身份、性格和感情,并可加强身段、舞蹈的美感。

(综合自《粤剧大辞典》、曾小敏讲解等)

【小贴士】

女大靠

又称“女大甲”,是戏中女将军上阵出征时所穿的戏服,舞动起来英姿飒爽。由于有武打的动作,袖口一定是扎袖。分开前后两幅,长至脚面。传统大靠前幅胸部位置有护心镜。至腰部略宽称“靠肚”,上面绣有双凤朝阳等图案,十分精美。背上有四支三角形的靠旗。腰部系彩色飘带。

(综合自《粤剧大辞典》、曾小敏讲解)

出品/许芳

策划/赵东方、邱敏、汤新颖、周娴

统筹/张毓、张素芹、黄婉华

文/广州日报新花城记者:张素芹

图/广州日报新花城记者:苏俊杰

视频制作/广报G视频

广州日报新花城编辑:张映武