【开栏语】

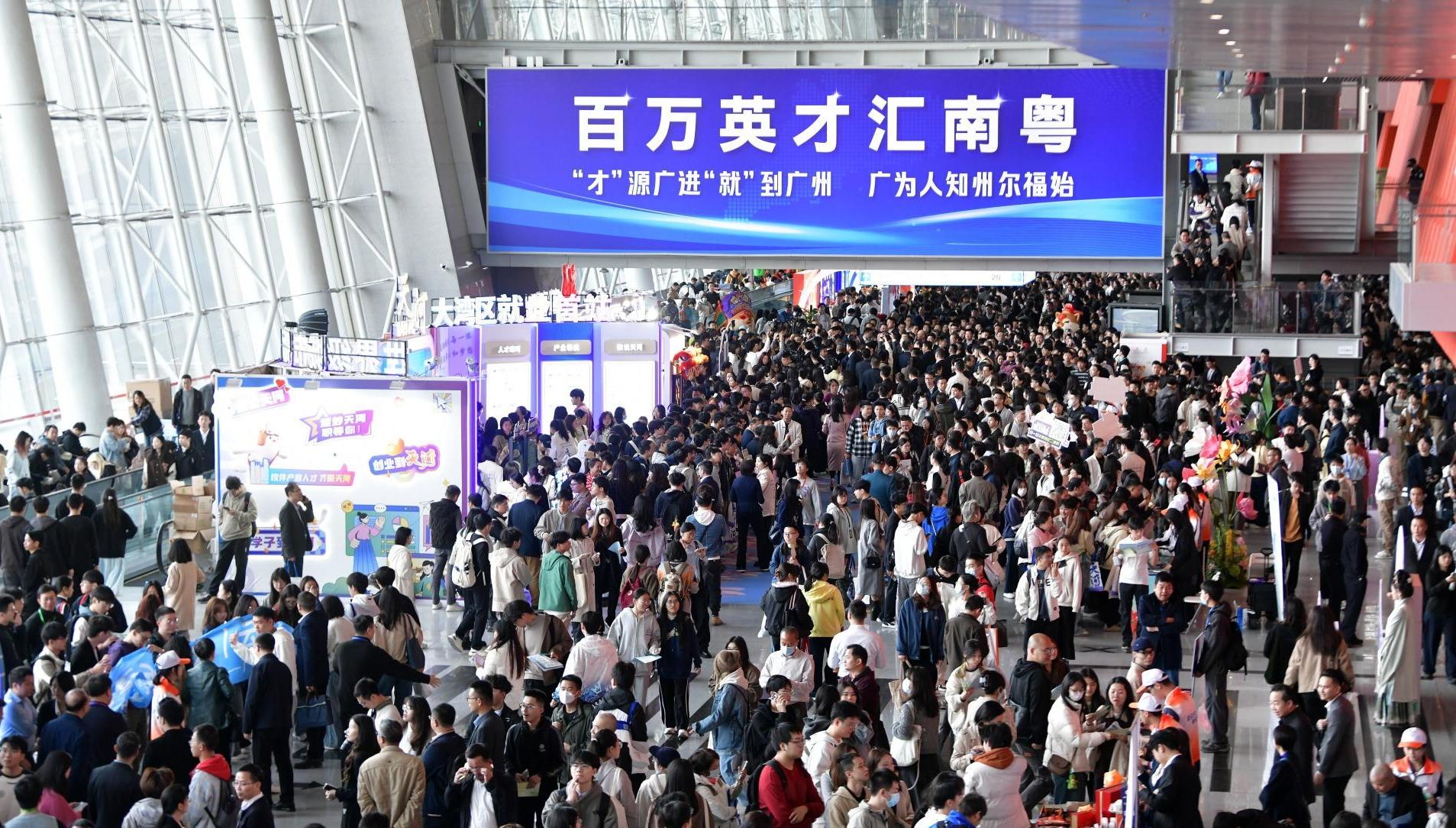

当你还在网络世界打破“次元壁”时,一群广州的年轻人已经走进广袤乡村,开启了一场更加硬核的“破次元”行动——打破城乡二元结构,推动区域协调发展。这,也是广州推进“百千万工程”的重要使命。

即日起,广州日报推出融媒体系列报道《“百千万”打破次元壁》,找寻“百千万工程”中的“高能名场面”,看乡村“破壁人”的破次元故事。

第一站,我们来到花都区赤坭镇瑞岭村,看人工智能如何“爆改”百年盆景村。

当人工智能闯进百年盆景村,会碰撞出怎样的火花?

在广州,一群来自香港科技大学(广州)的博士,带着他们的“AI(人工智能)盆景大师”,走进花都区赤坭镇瑞岭村。

在这里,植物变身数据,文字长出虬枝,剪刀有了算法……古老的盆景有了赛博灵魂。这不是科幻剧本,而是一场正在直播中的“破壁进行时”。

▶ 古村新声

百年盆景村遇见人工智能

“95后”伍浩是香港科技大学(广州)人工智能领域的一名博士。由于一个偶然的机会,他回到家乡花都,在瑞岭村这个百年盆景村掀起了一场“人工智能风暴”。

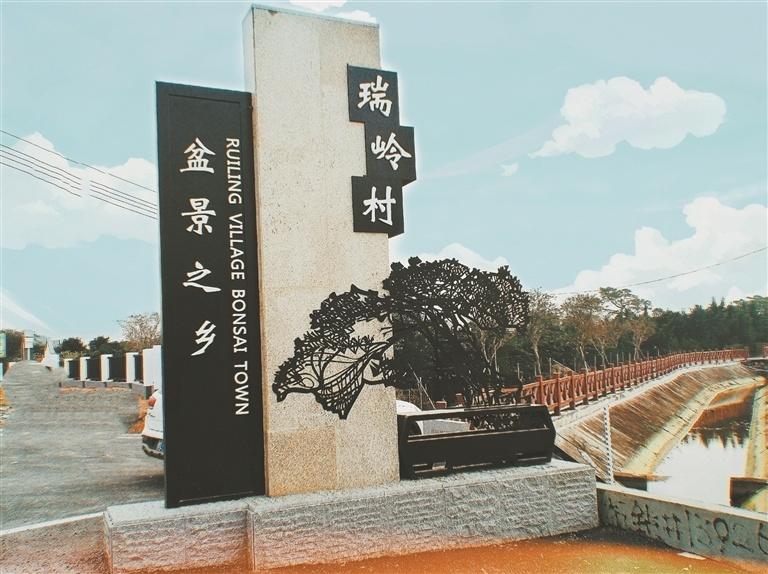

广州花都区赤坭镇是岭南派盆景发源地,其中,瑞岭村更是远近闻名的“岭南盆景之乡”,如今村中超八成户籍人口在种植盆景。不过,谈及瑞岭村盆景种植业的发展,瑞岭村党委副书记、“85后”刘桂秋用“只顾低头走路,忘记抬头看路”来形容。她说,瑞岭村最早以种植盆景树头为生,附加值不高,近年才开始整体打造盆景产业。

瑞岭村

就算是在高端市场,村民也面临着“有价无市”的挑战。村中一家园艺公司的负责人林先生告诉记者,在他的盆景园中,一盆看似平平无奇的盆景,价格可达数十万元,但他也坦言,上一次卖出上百万元的盆景,还是在四五年前。

这几年,村里办起了直播电商、盆景艺术节,就是希望给盆景村带来新气象。那么,怎样才能搭上技术的东风,让传统产业有所突破?3年前,伍浩的导师,香港科技大学(广州)协理副校长(知识转移)、人工智能学域负责人熊辉来村里调研,看到了用人工智能“爆改”百年盆景村的机会。

伍浩说,借助生成式人工智能,他们团队开发出了一款名为“微景智成”的软件,希望把它打造成“AI盆景大师”。“这是一款基于多模态大语言模型的AI盆景生成与设计系统,既能‘未卜先知’,输入文字,即可生成盆景3D效果图;也能‘出口成章’,生成销售文案。”

刘桂秋说,他们与伍浩博士牵头的团队对接,把他们请到村里调研,采集数据。大约半年后,团队构建起一个万级数据的植物多模态数据库和一个十万级数据的盆景多模态的数据库,同时还引入了三维盆景数据——一个只要输入文字,就能设计盆景的人工智能系统呱呱坠地。

▶ 破壁之难

首秀意外“翻车”不懈复盘反思

没想到,看似强大的人工智能,首秀却“翻车了”。2023年底,项目要进行中期预演,伍浩团队信心满满地带着“微景智成”系统来到瑞岭村进行演示,谁知还没演示完,就被泼了一盆冷水。

“华而不实,九唔搭八(粤语:毫不相干)!”瑞岭村党委书记、村委主任姚标民是个直肠子,看到人工智能生成的盆景设计图,当场“开炮”:“你们根本不知道什么是岭南盆景!叠枝、飘枝……都是艺术品,人工智能懂吗?”

刘桂秋希望村里更多人用人工智能来设计盆景。 图/G视频

首秀受挫后,伍浩找到刘桂秋商量。刘桂秋告诉伍浩,岭南盆景是根据树胚的形状慢慢培育出来的,所以用人工智能一键设计,立刻修剪出一个成熟的好作品,并不现实。她解释说,古、灵、精、怪,是岭南盆景的特点。不过,岭南盆景也有自己的劣势。“初期修剪时,盆景要截去1/3的枝干,所以很多外行看不懂,觉得这盆景怎么光秃秃的。”对老一辈人来说,觉得“不买就不买,是你不懂行”,但面对一个更大的市场,一定要转变思维。“人工智能是不是能帮我们弥补岭南盆景的劣势?比如,生成的图像能让消费者知道盆景会长成什么样子?”

伍浩不断反思,听取村委、盆景大师、村民和盆景企业的使用感受,不断复盘,升级系统。他告诉记者,人工智能要做的不是取代人,而是提升生产效率,让盆景既有艺术范,更能变得年轻化、大众化。

▶ 精准破解

AI设计解决村民痛点为老手艺打开新大门

伍浩团队转变思路——只有为村民解决了痛点,人工智能才能打破“次元壁”,“爆改”盆景村。

人工智能达不到艺术盆景的要求?那就瞄准出货量大、大众化的创意盆景。村里的盆景作坊会种植,但不会营销盆景?人工智能可以生成动人的宣传文案。

如今,这套升级版的“微景智成”系统已经在瑞岭村推广试用。系统突破了传统盆景设计的局限,解决了传统设计耗时长、难以个性化的问题,助力瑞岭村的盆景技艺逐渐迈向“智能”。

当初并不看好人工智能设计盆景的姚标民也松了口。“人工智能的普及,可以让更多孩子从小体验盆景种植的乐趣,在心里种下一颗热爱盆景的种子。”

刘桂秋的希望是,让村里更多人用上人工智能。“岭南盆景是我们的底蕴,但我们还可以开拓更多元的市场。”

伍浩也对未来充满信心。“接下来,我们希望跟瑞岭村深化合作,印证人工智能赋能传统产业的广阔前景。”

如今,瑞岭村作为全省首批典型村的范例,正因地制宜地走出一条乡村振兴之路。当年轻的力量与拥有百年历史的盆景艺术相遇,人工智能为村民的老手艺打开了新大门。跨界融合,打破城乡之间发展的不平衡,为“百千万工程”注入不竭的动力。

统筹/申卉、顾展旭、吴一钒、高凯珅

文/广州日报新花城记者:申卉

图/广州日报新花城记者:邱伟荣 通讯员赤坭宣、古能文