华侨新村牌坊

“我们的改革开放和发展建设事业同大批心系桑梓、心系祖国的华侨是分不开的。”2020年10月,习近平总书记在广东考察侨批文物馆时深受感动,“华侨的一个重要特点就是爱国爱乡。他们在异乡历尽艰辛、艰苦创业,顽强地生存下来,站稳脚跟后,依然牵挂着自己的家乡和亲人,有一块钱寄一块钱,有十块钱寄十块钱。这就是中国人、中国文化、中国精神、中国心。”侨务工作是党和国家一项长期的战略性工作,始终与国家发展大局息息相关,与经济社会发展紧密相连。

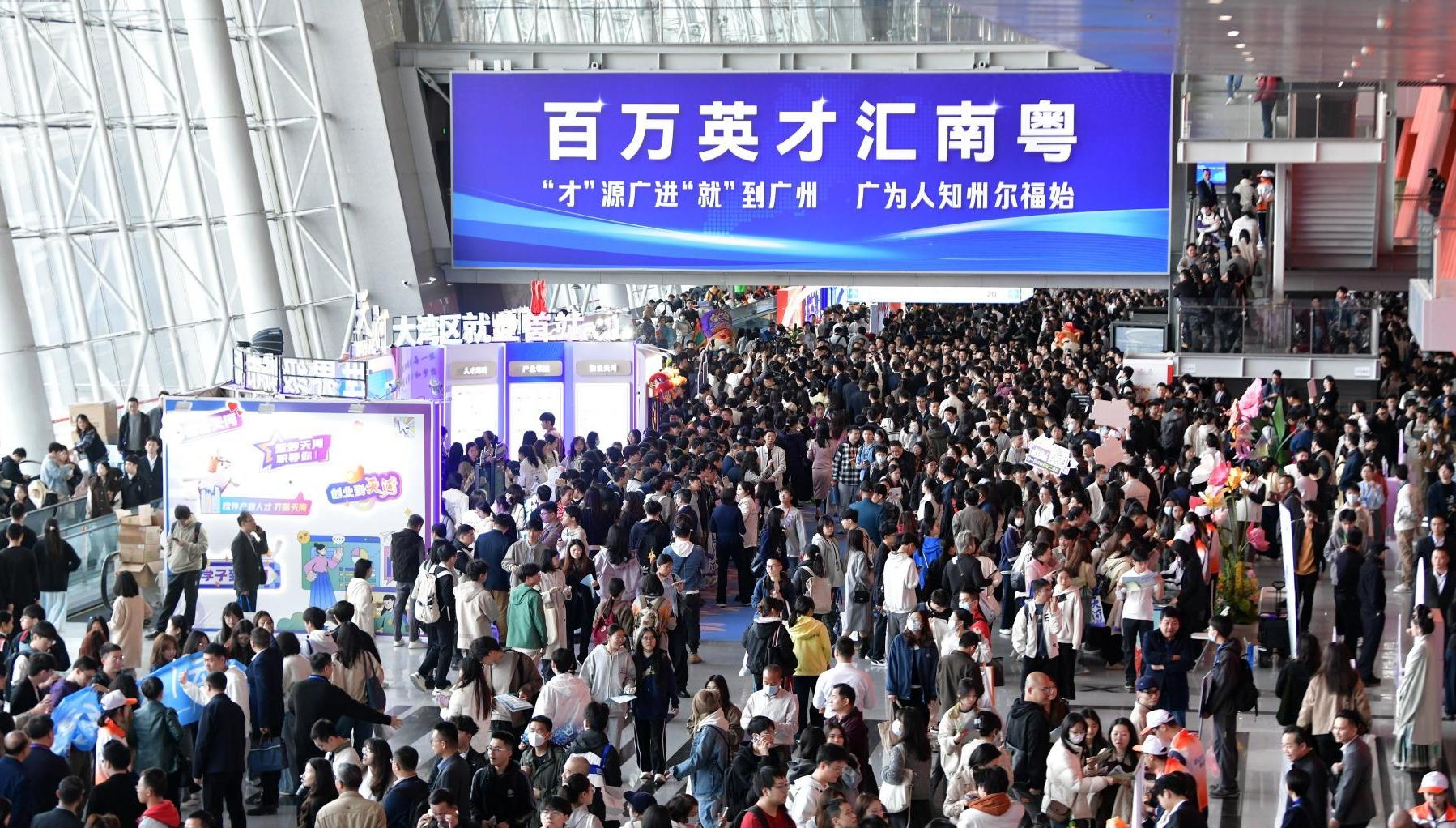

“华侨在海外漂泊一辈子,人民政府拿出一块好地方,让他们建设居屋。”1955年5月15日,新中国首个归侨社区——华侨新村破土奠基,来自20多个国家和地区的1500余名侨胞回国在此安居乐业,“新中国华侨第一村”诞生。2024年,华侨新村入选中国侨联、国家文物局认定的“共和国印记”见证物名单。

今天,广州华侨新村迎来破土奠基七十周年。七十年风云激荡,这里曾是红线女粤剧绕梁的舞台,是王源兴“倾家归国”的见证。七十年薪火相传,当华侨新村吉他弹奏与粤曲唱腔共鸣,异域咖啡香与广府老火汤交融,旧时的“华侨第一村”焕新再出发,在历史与未来的张力中,续写着新时代的侨乡诗篇。

落叶归根

“新中国华侨第一村”由此诞生

新中国成立之初百废待兴,众多侨居国外的华侨实业家、文人、华侨子弟,纷纷放弃国外优渥的生活待遇和工作条件,怀着赤子之心冲破封锁,携技术、资金归来,一腔热血投身祖国建设。广州因毗邻港澳且是全国重点侨乡,在归国热潮中成为归侨和侨眷的主要落脚点。

新中国成立后,明确提出要“保护华侨利益,扶助回国的华侨”。因此,国内侨务工作的主要任务是:在“统筹兼顾,全面安排”的原则下,适当照顾归侨、侨眷的特点和利益,引导他们走社会主义道路、积极参加社会主义建设事业,不断扩大和加强华侨爱国统一战线。为安置回国参加社会主义建设的归侨和侨眷,1954年7月,广州市第一届人民代表大会第一次会议通过筹建华侨新村的决议,选址在旧城东郊、白云山南麓的山岗地,让华侨购置房产物业在广州安居乐业、在国内有家可依。

1954年11月,“广州市华侨新村筹建委员会”正式成立,由侨界知名爱国人士组成。1955年5月15日,华侨新村正式破土动工,就此铺展开中国侨务史上的创世画卷。华侨新村开工奠基典礼当天,来自国内外的3000多名来宾聚集在此,共同庆祝。时任广州市市长朱光,为华侨新村奠基仪式铲上一把泥土。华侨新村落成之后,朱光还赋诗一首,写道:“广州好,侨伯构新村。出国饱尝漂泊苦,回乡今喜物华春,美景乐天伦。”

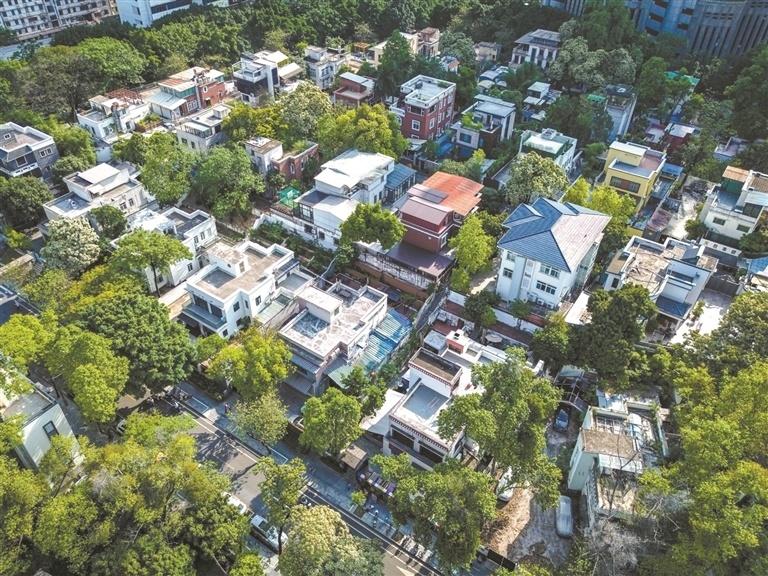

华侨新村航拍图

华侨新村的建设由岭南建筑归侨“三剑客”林克明、佘畯南、陈伯齐,以及一批著名归侨建筑设计师规划设计,旨在打造既体现岭南特色又兼具国际视野的住宅区。华侨新村整体分两期建设,1955年第一期规划用地面积15余万平方米,1961年第二期规划用地面积约50万平方米。在内部环境和民居建筑布局中,设计师充分考虑华侨在海外居住习惯和广州亚热带气候的特点,并根据地势情况规划建筑类型,建成后以独院别墅式和公寓式为主。

1958年12月,华侨新村基本建成并陆续扩充,1965年华侨新村全面落成,村内共有花园式独立庭院177座、公寓291套,每栋可住12至18户。走进华侨新村,建筑彼此之间为独立小庭院,路边栽种凤凰木、紫荆、白玉兰、榕树等,根据广州的气候特点还遍植各种鲜花,营造错落有致的景观生态。在华侨新村漫游,如同走进一个大花园,华侨新村一度被认为是广州“花园都市”城市规划理念的生动实践。

和平路、爱国路、友爱路、团结路、光明路……华侨新村内的路名既是归侨心声,亦是国家承诺,饱含了归国华侨的赤诚之心,也浸润着归国华侨期待祖国和平统一的美好愿景。

赤子之心

爱国情怀在代际传承中凝聚

毛泽东等老一辈国家领导人十分关心侨胞。华侨新村建成后,周恩来、朱德等国家领导人多次到访,何香凝题写的“华侨小学”四字,至今高悬校门。一砖一瓦,一人一事,华侨新村成为新中国“保护华侨权益,凝聚侨心侨力”政策的鲜活注脚。

华侨新村建成后,众多爱国侨领和各界知名人士纷至沓来,华侨新村成为吸引归侨侨眷安居乐业的理想家园。

著名爱国侨领王源兴是印尼归侨。1951年,王源兴携带全部家产回国参加社会主义建设。华侨新村开始筹建后,王源兴积极参与担任了建设委员会主任一职,他还带头捐资创办华侨小学、侨光中学等。“我没有留下遗产给你们,资金都投入国家建设,捐献社会,你们要独立生活,报效国家。”1974年2月19日,王源兴因病逝世,弥留之际给儿女留下了这段遗言。七十年树木,王源兴留下的不只是侨胞支援祖国建设的印迹,更是“实业报国”的精神火种。

华侨小学后更名为广州市华侨外国语学校

秘鲁侨领戴宗汉是第一批居住在华侨新村的居民。20世纪50年代,戴宗汉为了让子女学习中文,专门在华侨新村买了房子与弟弟戴贺廷毗邻而居,把子女从秘鲁带回来入读华侨小学,希望后代不要忘记中华传统文化。他的名字叫“宗汉”,两个孙子也分别取名为“祖华”“南粤”,寓意永不忘根,以示热爱祖国、眷恋家乡。20世纪60年代,戴宗汉同弟弟戴贺廷一起捐资创办同文中学(现广州市七十三中学),并先后为暨南大学、广州少年宫捐赠教学设备,为暨南大学医学院捐赠医疗设备。广州市人民政府还曾授予戴宗汉“广州市荣誉市民”称号。

在华侨新村沿着友爱路行走,位于友爱路20号的一栋假三层洋楼是著名粤剧艺术家红线女旧居,1957年至2013年红线女居住于此。20世纪40年代,粤剧艺术大家红线女是粤港澳地区的“顶流”明星之一。周恩来曾在观看著名粤剧大师马师曾与红线女主演的《搜书院》后,亲切地把粤剧誉为“南国红豆”。在旧居一楼客厅里,红线女曾在此接待过周恩来、邓颖超夫妇。红线女的孙子如今担任红线女旧居负责人,致力于传承粤剧文化,延续祖辈的艺术精神。

华侨新村宣传墙

“看着繁花锦绣,赏着姹紫嫣红。想起这种一日之间广州忽然变成了一座‘花城’,几乎全城的人都出来深夜赏花的情景,真是感到美妙。”中国著名归侨作家秦牧晚年定居广州华侨新村17年并写下散文名篇《花城》,字里行间皆是“此心安处是吾乡”的慨叹。《花城》让广州“花城”的美名远播,也让广州的花成为作家咏叹岭南的底色。

这些名人故事在华侨新村交织,他们用实际行动诠释了华侨爱国、爱乡的赤子情怀,他们苦干实干的故事让进取、勤劳、开放、包容、奉献的华侨精神更生动可感。对于广大侨胞来说,华侨新村不仅是居所,更是镌刻拳拳爱国之情的精神图腾,让阔别祖国多年的海外游子从此认祖归宗,在此落叶归根。如今,海外游子在归国探亲时,都会来到华侨新村,感受这里的侨乡文化氛围,寻觅祖辈的记忆与足迹。

焕新出发

旧“顶流”解锁流量新密码

岁月流转,时代的步伐从未停歇。历经七十年沧海桑田,华侨新村更添风华韵味:精心雕琢每一处细节,焕新出发实现美丽“蝶变”。

华侨新村不老,“绣花功夫”焕新貌。2020年,《华侨新村历史文化街区保护利用规划》发布,立足“侨”资源优势,提出提升华侨新村文化旅游、休闲办公等功能,塑造集总部办公、宜居社区和历史文化体验于一体的“SOHO典范社区”。

在规划主线的牵引下,华侨新村从历史文脉保护与传承的角度出发,以“绣花功夫”提升街区颜值,推进微改造工作,让旧街巷重绽光彩:围绕华侨外国语学校周边修建休闲栈道,依托社区健身道打造华侨文化长廊,图文并茂展现侨情村史、华侨名人故事,让居民漫步侨村时,处处感受浓厚侨蕴;提升改造红线女旧居巷口粤剧主题墙,创新性地将传统粤剧脸谱与现代元素结合,成为网红打卡点;结合街道开展的“华灯初上”夜经济氛围提升项目,社区党委联动居民互助会、村内商家进行灯饰布置、亮化,共同扮靓美丽家园。

“侨”基因激活新业态,融合发展新业聚新能。华侨新村盘活闲置物业,吸引特色侨企纷至沓来,“科创+文创+侨创”融合发展模式形成独特的集聚效应。如今的华侨新村白天创意办公空间活力四射,傍晚异域风情休闲街区魅力十足。

华侨新村“顶流”打卡点“喜园咖啡”

在华侨新村爱国路8号,独栋中式庭院环境清幽雅致,独特的LOGO设计吸睛,咖啡与素食相结合的创意,让“喜园咖啡”成为华侨新村“顶流”打卡点。喜园咖啡由澳大利亚籍华人陈洪彪创办,这也是他在中国创办的第38个品牌。选择在华侨新村作为落脚点,对陈洪彪来说意义非凡。“作为外籍华人,‘华侨新村’的名字本就让我感到亲切,这里也居住着许多‘老朋友’,让我有强烈的归属感。我们的店徽并不是传统意义的‘囍’字,而是我专门设计的。它由四个‘苦’字叠加而成,象征着我们海外华人华侨‘苦尽甘来’的精神内核。”陈洪彪说。“海外漂泊苦、创业艰辛苦、文化传承苦、家国守望苦”,陈洪彪以一杯“苦尽甘来”特调咖啡,道尽海外游子的坚韧与豁达的精神。

互助管理与居民自治,华侨新村的新治探索尤为动人。华侨新村以社区党委为核心,依托归侨联谊会和居民互助会两大居民自治组织,引入互助式管理,强化居民自治,为历史侨村注入了共建共治共享的治理活力,尤其是在破解社区治理难题方面,居民互助会成效显著。针对社区停车乱象,华侨新村探索党建引领居民自治模式,发动热心居民成立“居民互助会”,通过民主协商机制,重点解决停车管理难题,每周轮值引导会员有序停车,过去为抢车位吵架的情况不复存在,居民互助会管出了“侨村规矩”,管出了“侨村和谐”。

作为越秀区唯一的社区华侨自治组织,华侨新村归侨联谊会现有50名会员,和平路10号作为会员们举办文艺活动、开展交流座谈、联络侨情侨谊的活动阵地,为归侨侨眷们搭建了温暖的“侨胞之家”。

老侨带新侨,织就新老侨胞绵绵情感纽带。华侨新村从建设之初,就承载着归侨们回国建设、追求美好生活的梦想。如今,华侨新村以华侨精神为灯塔,团结新侨在此聚居生活、创业发展,老侨、新侨共同在祖国土地上追逐梦想、实现价值。

陈洪彪等新侨积极牵线搭桥,吸引更多侨青返乡创业,2024年助力引进优质企业10家。剑桥大学园艺硕士刘巧丽创办的Seed席地公司,与社区党委共同发起“小花园·大情怀”共建活动,120余户侨村亲子参与打造理想中社区花园。王穗英、马俊、李旻杰等一批侨界名人后代,承载着父辈的荣光与使命,积极为社区发展建言献策。这也将吸引更多身在海外的“侨二代”“侨三代”归巢筑梦,自觉成为新时代侨村建设的参与者和推动者。

枢纽侨都

以侨为桥二次创业再出发

近年来,广州市委、市政府高位谋划、统筹推进侨务工作,以打造“新时代枢纽型侨都”为工作目标,全力做好新时代“侨”的文章。

在经济领域,经济聚侨助推高质量发展成效逐步迸发。广州承办侨助广东高质量发展推进大会,举办广州海珠华侨华人合作交流大会等聚侨联侨主题活动,让“侨助高质量发展行动”成为链接全球资源的金色名片。据统计,近两年广州组织7000多名侨胞开展考察交流,举办活动170多场,带动引进意向投资265.8亿元,侨捐6577.4万元,建设10片绿美广州“侨心林”。

平台联侨打造侨界创业乐土,侨资源转化为广州高质量发展动能。目前,广州建成国家级华侨华人创业就业平台1个,南粤侨创基地12个。增城“侨梦苑”入驻创新创业项目800多个,吸引创新创业人才400多名。全省首个“侨界产业科技互促双强示范园”落户广州归谷。打造“海外校友会+海外社团”侨智联盟,联系服务侨胞和海外留学人员超45万人。

服务暖侨爱侨护侨,广州凝心聚力构筑侨胞温馨家园。广州始终秉持“以侨为本”服务理念,全方位打造侨胞安居乐业的温馨家园。在法治保障方面,广州建成为侨法律服务工作站(联络点)700多个,创建5个全国社区侨务工作明星社区、6个全国社区侨务工作示范单位、2个“暖侨敬老行动”联系示范社区;在商事服务领域,推广跨境商事争议在线解决平台,服务58个国家和地区的华侨华人;开展远程视频公证,提升海外侨胞办理公证业务的便利度,办理数量居全国城市首位。

粤剧艺术家红线女旧居外的涂鸦墙

以文化为纽带凝聚侨界力量,以侨为桥传播广州好声音。在侨文化资源创新突破方面,广州多项工作领跑全国:建成中国华侨历史博物馆首个地方分馆——广州华侨博物馆;创新构建全国首家“政、社、校”三方联合举办的地方华侨学院;精心打造“广州同心苑”侨界交流平台,创建“我和祖国有个约会”文化品牌,通过主题展览、文化寻根等多元活动,立体展现侨胞情系桑梓、助力高质量发展的动人篇章。

从1955年到2025年,华侨新村的故事从未止步,广州亦与其同频共振。七十年时光流转,华侨新村从一片荒芜之地,成为砖瓦间镌刻着拳拳报国心的“新中国华侨第一村”,街巷里至今仍流淌着绵绵桑梓情。

华侨新村的建成是“祖国永远是归途”的深情承诺。岁月无声流淌,变的是街巷容颜,不变的是“侨心向党、报国为乡”的精神内核,过往在此处凝聚成一句“此心安处是吾乡,此乡永是中国心”。

而今,当五月凤凰花开正好,当吉他伴着粤剧余音绕梁,咖啡香漫过红墙绿瓦,七秩未曾褪色的侨村故事仍在此处续写。

文/广州日报新花城记者:杨朝露

图/广州日报新花城记者:吴子良