6月14日,在2025年文化和自然遗产日主场城市活动开幕式上,国家文物局公布2024年度文物事业高质量发展推介案例名单。广州“‘常态化补助制度’破解非国有不可移动文物保护难题”获评入围案例。

据介绍,文物事业高质量发展案例集中示范推广文物领域用新发展理念指导改革创新实践的最新成果,已连续开展三年。今年各级政府部门、文博单位、高等院校、科研机构共申报有效案例251个,涵盖了政策法规、文物安全、保护管理、考古发掘、博物馆、革命文物、社会文物、科技教育、人才培养、宣传传播、交流合作等方面,覆盖广泛、亮点突出。最终10个项目获评十佳案例,12个项目获评入围案例。

率先推出文保专项资金常态化补助非国有文物

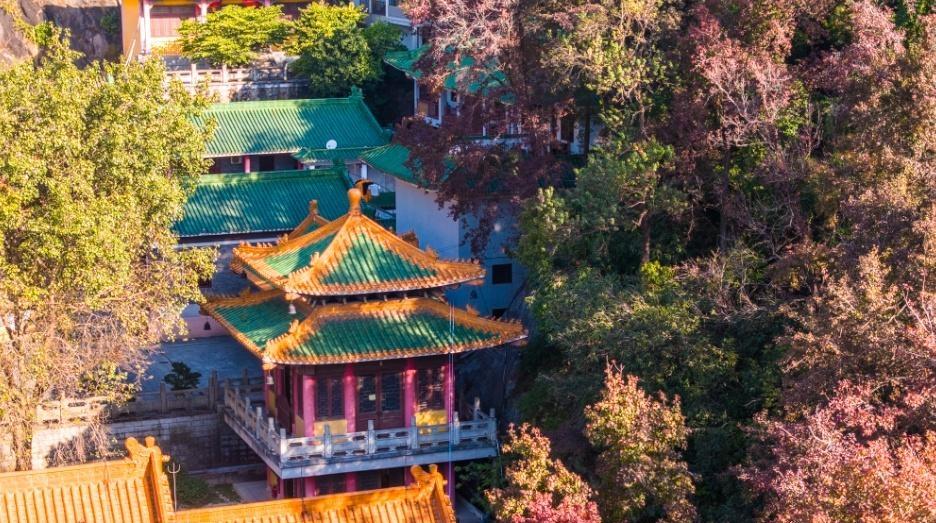

记者从广州市文广旅局获悉,作为首批国家历史文化名城,广州有三普登记文物4533个,其中非国有不可移动文物约占70%,保护管理工作面临产权复杂、责任落实难、资金缺口大等实际困难。近年来,广州市委、市政府树立科学理念,深化改革、积极探索,在文物保护工作中,坚持打破所有权限制,积极探索一体化保护路子,坚持“建章明责—保障安全—用好用活”三步走,走出一条符合广州实际的非国有不可移动文物保护之路,尽最大努力守护好城市历史根脉。

广州是国内最早开展文物保护地方立法的城市之一,在国内率先推出设立文物保护专项资金常态化补助非国有不可移动文物等顶层制度设计。早在2013年修订的《广州市文物保护规定》中就建立起非国有不可移动文物常态化补助机制,并且在具体补助办法中,不以文物所有人是否具备修缮能力以及文物保护项目是否安排配套资金作为先决条件,对所有符合条件的文物保护项目均实施普惠性补助。从2014年起每五年一个周期统筹安排市一级财政资金予以扶持,其中2014—2018年每年预算上限6000万元,2019—2023年每年4300万元,2024—2028年每年4500万元。截至目前,广州共补助文物保护工程项目1219个,投入资金3.75亿元,其中非国有文物项目929个、投入2.52亿元,占比67.2%,无论是补助项目还是补助金额,均与非国有不可移动文物在全市文物数量中所占比例相匹配,真正做到了与国有文物一视同仁、一体保护。

创新多种模式 让非国有文物“活起来”

广州明确非国有不可移动文物的所有人为保护管理责任人。落实责任人公告公示制度,协调推动市、区文物部门与非国有不可移动文物保护管理责任人签订《文物保护管理使用协议书》,市-区-街/镇逐级签订《广州市文物保护管理责任书》,构建起一套涵盖“市-区-街/镇-文物保护管理责任人”的工作机制。

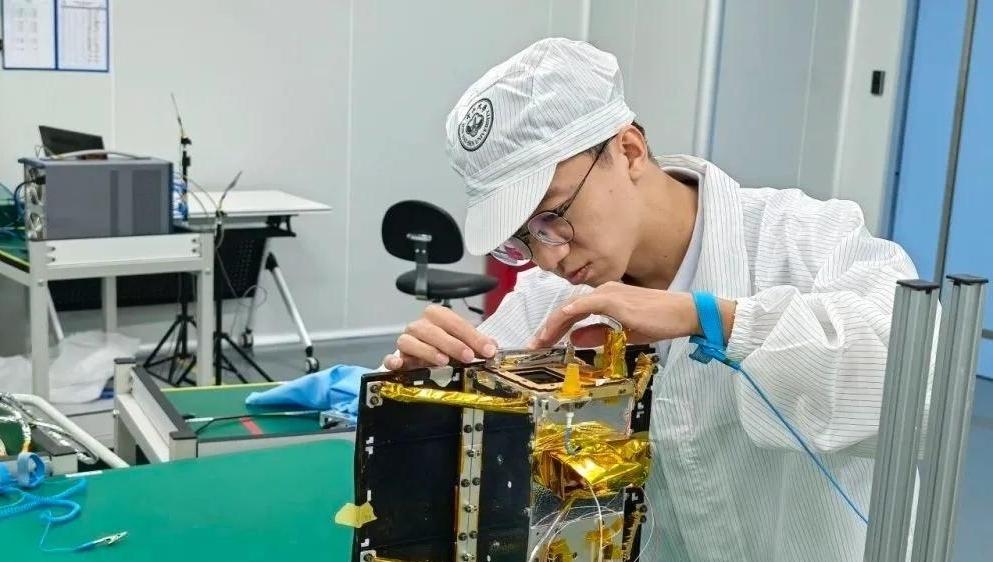

目前,广州已经对非国有文物逐一开展数字化建档,完成全市市级以上非国有文保单位保护范围与建设控制地带数字化划定及公告公示,联动考古勘探数据,实时更新保护范围、记录档案、保管机构等信息。自2014年开始,每年从广州市文物保护专项资金中安排800-900万元,用于组建市、区文物保护监督员队伍,构建起“市-区-镇/街-村/居”四级文物监督联保体系。目前,全市共有648名文物保护监督员,每年文物巡查次数超30万次,实现文物安全日常巡查检查全覆盖,及时发现并处理存在的问题,防微杜渐。

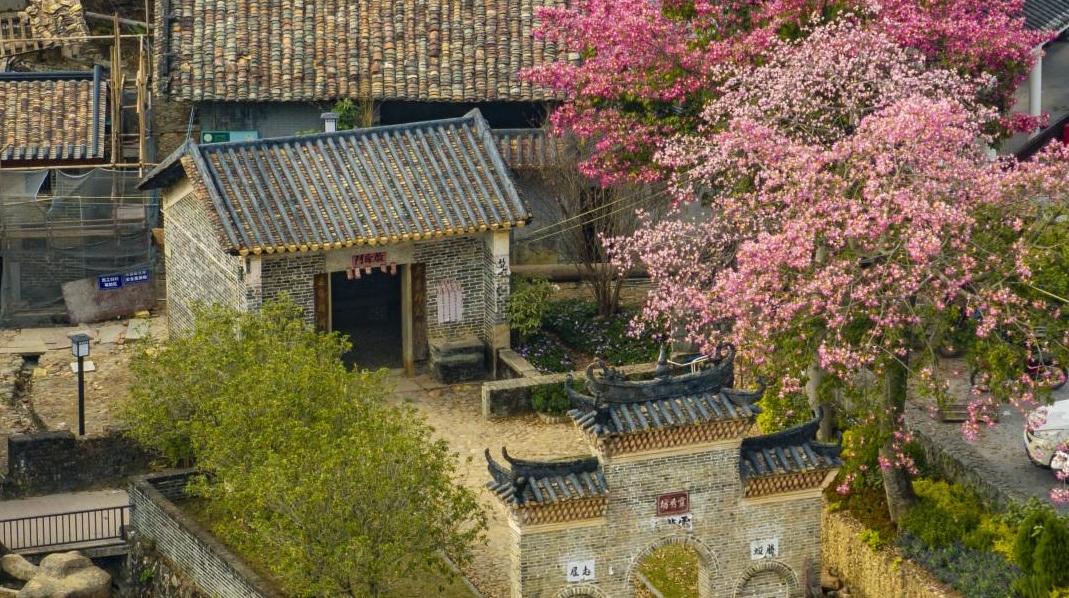

番禺善世堂是引入社会力量进行文物保护的代表性案例

广州还坚持让非国有文物“活起来”,如依托南山书院等建设展示地方历史与文化特色的博物馆、展览馆,又如将古祠堂等与宗族文化、民间信仰等传统文化息息相关的非国有文物遗存,在保留建筑文物原有文化功能的同时,融入村史馆、陈列馆、社区活动室、阅读室等功能,建设成为群众日常生活的文化空间。探索文物建筑社会化运营管理,如增城区派潭镇引入盟润公司,对已荒废的围龙屋邓村石屋进行保护性开发,改造建设为田园度假酒店。

文/广州日报新花城记者:卜松竹

图/广州日报新花城记者:王维宣

广州日报新花城编辑:李亚妮