跟着艺术大师的笔墨来一趟“西游记”如何?

春节期间,广州艺术博物院(广州美术馆)的“西行漫记——岭南画派西南西北作品展”吸引了许多观众。关山月、黎雄才与赵少昂三位艺术大家在20世纪40年代至90年代间各自踏上西行之旅所创作的绘画作品,为大家展现了丰富而独特的西部风貌,也记录下许多珍贵的时空片段。

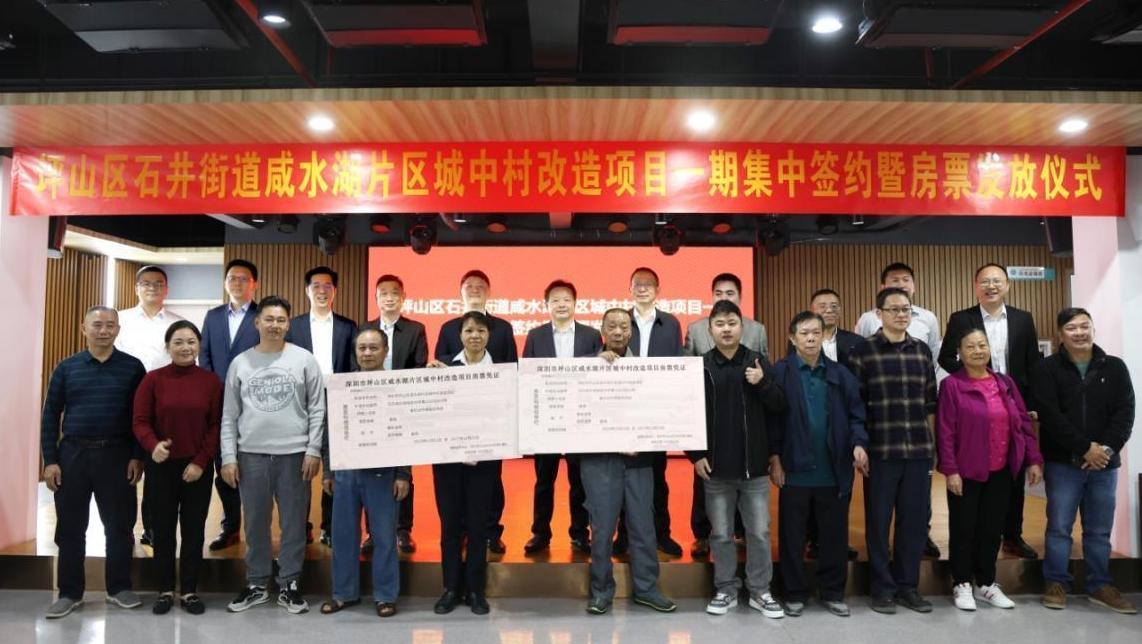

展览现场

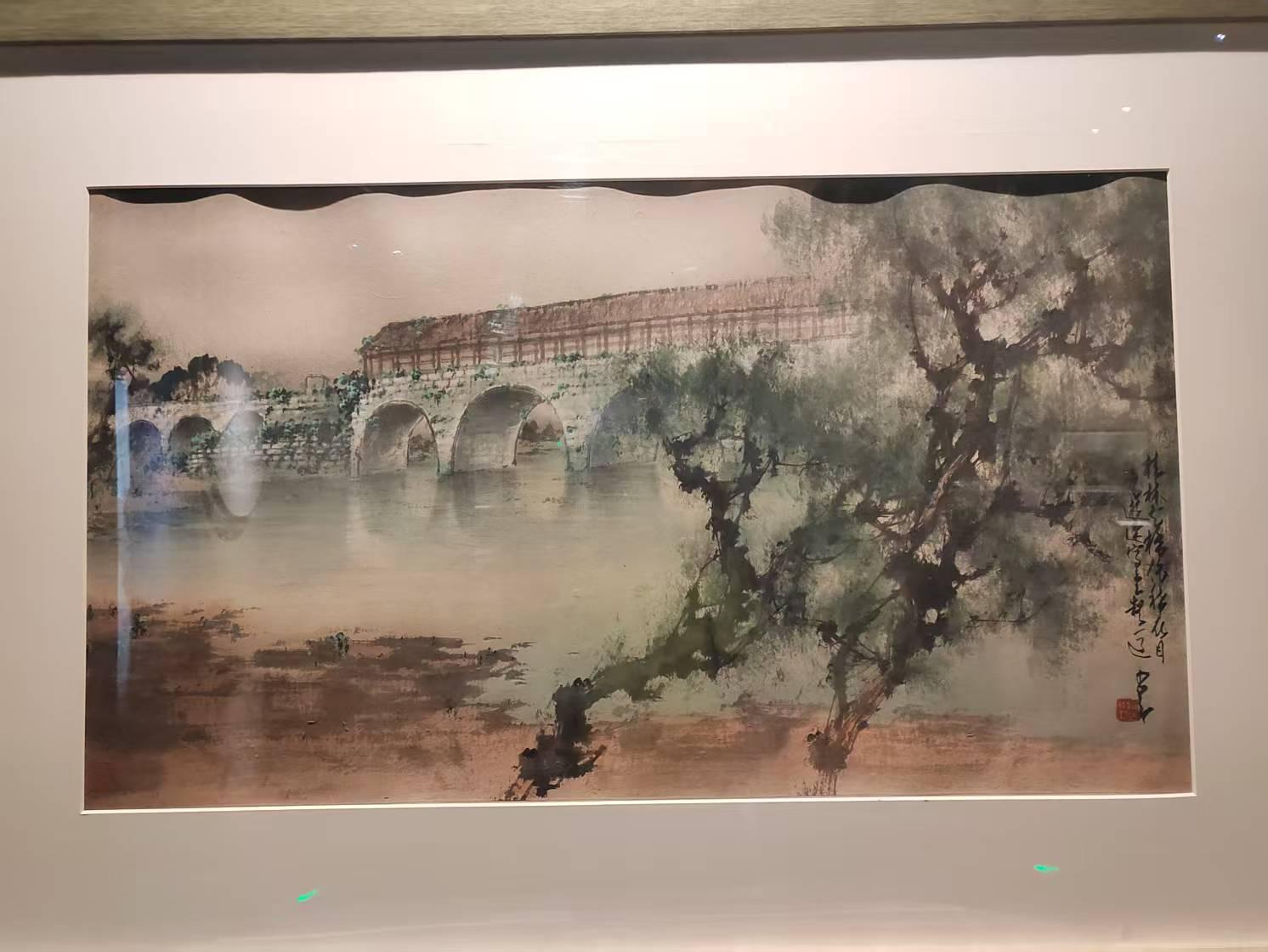

陈玉莲介绍,展览中展出的画作涉及国内多个省份,如赵少昂《花桥烟雨》、黎雄才《漓江所见》中的广西,黎雄才《云南曲靖沾益道中》中的云南,黎雄才《盐井》《五通桥所见》中的四川,关山月《六朝飞天》中的甘肃,黎雄才《麒麟河畔所见》中的青海,黎雄才《哈密道上之卖瓜者》中的新疆,等等。一景一物,都诉说着光阴的故事,也绘就了引起无数人共鸣的“诗与远方”。

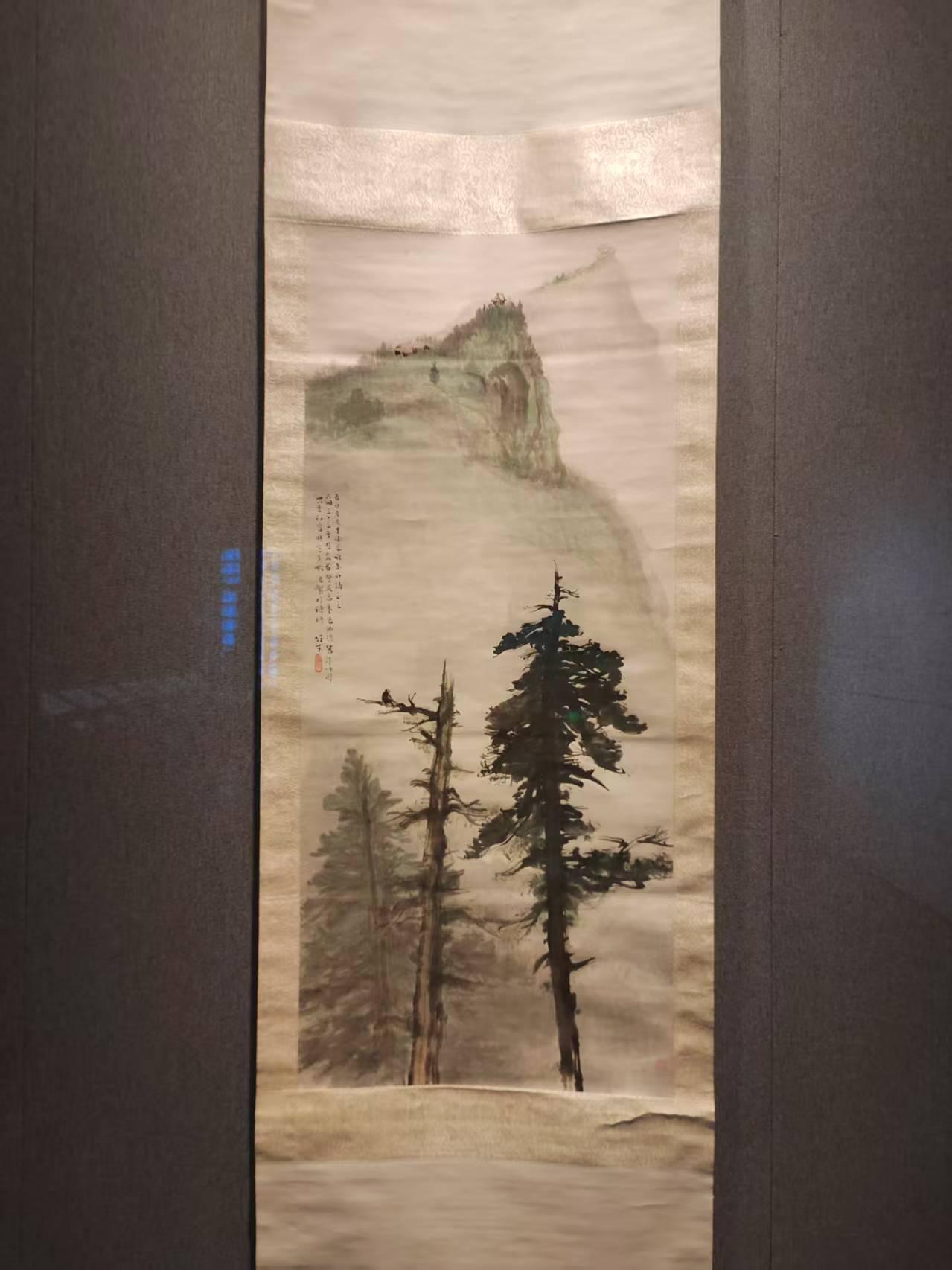

展览中的画作描绘了数十年时间跨度中的西部风光

展览中的画作描绘了数十年时间跨度中的西部风光

那么,这个展览的创意究竟如何诞生,策展过程中又有哪些故事?记者对策展人陈玉莲进行了专访。

广州日报:为什么会从“艺术家的西行”这个角度来策划一个展览?

陈玉莲:我关注到20世纪中国艺术家的“行走”是从2018年开始的,2018年上半年策划馆际交流展“江山多娇——江苏省美术馆藏新金陵画派精品展”时,梳理了“新金陵画派五老”:傅抱石、钱松嵒、宋文治、亚明、魏紫熙的艺术活动大事记,详细了解了1960年这批画家为期三个月、行程两万三千里的写生壮举。2018年下半年做赵少昂艺术展时,为了和以往的展览有所区别,特地选取了不同的策展角度,首次以赵少昂山水画为专题策划展览“暮光鹭影——广州艺术博物院藏赵少昂山水画展”,从院藏品中精心挑选出赵少昂的山水画以及山水写生稿、课徒稿,并配合相关文献图片资料,力图展现赵少昂山水画的创作过程和艺术面貌,让广大观众深入认识这位岭南画派代表画家的多面性。在这个展览中,有部分作品来自赵少昂在20世纪40年代的西南之行,我开始关注到抗战美术,尤其是桂林和重庆这两个西南重镇的抗战美术。

2019年,接到做关山月馆藏作品展的任务,发现馆藏中有不少关山月的巨幅大画是描绘西南西北,因此在广州艺术博物院关山月艺术馆做了“关山万里——广州艺术博物院藏关山月西部题材作品展”,这一年关注到关山月20世纪40年代的西部写生和新中国成立后的多次西部写生创作。这次展览聚焦于关山月的西部题材作品,取名“关山万里”有三个缘由,一是来自关山月的名字;二是受李白《关山月》“明月出天山,苍茫云海间。长风几万里,吹度玉门关。”这几句诗的启发,恰巧契合关山月20世纪40年代的西部万里写生壮游经历和他“尺图每自胸中出,万里都经脚底行”的艺术理念;三是此次展品大部分是山水画。展品包括1981年创作的《长河颂》和1994年新春绘制的《黄河颂》等巨作。

2024年,又接到做岭南画派的展览任务,因为以前在麓湖旧馆时期已经有过岭南画派人物画专题展、山水画专题展、花鸟画专题展,我不想重复做专题陈列,因此试图做一个带点原创研究性质的馆藏展,在梳理馆藏时看到了一批黎雄才20世纪40年代的西南西北写生稿,觉得这是可行的展览主题,因此从“西行”的角度进行展览策划。从2018年到2024年,写生与西行算是一组关键词,是我在任务展中寻找研究线索的尝试与实践。另一方面,20世纪上半叶是中国社会与艺术剧烈变革的时代,战争动荡的局势以及“西学东渐”的背景下,一批学者和艺术家都走出书斋,远赴西南西北开展考察研究,与战乱的影响有关,也与社会学、民族学、人类学、博物学等相关学科的引入发展有关。“西行”可以说是20世纪文化史和美术史中一个大课题,岭南画派这几位艺术家的西行是其中的一个切片。

广州日报:您觉得西行对于这三位艺术家的艺术创作具体造成了哪些明显的影响?他们不同时期的西行是不是也呈现不同的特点?

陈玉莲:西行对于这三位艺术家来说都意义重大的,是他们形成自己艺术风格和笔墨语言的重要阶段,在西部的旅行写生、办展、教学使他们视野开阔、声名鹊起,积累的大量素材也是他们一生中艺术创作的重要源泉。

关山月20世纪40年代的西行是他第一次远离老师高剑父,踏入真正意义上的独立写生、创作之路。他从澳门离开老师,途经韶关到桂林开启西部壮游,最初是抗战写生,带着强烈的抗战意识,到后来从战地写生转移到行万里路,婉拒重庆国立艺术专科学校的教职,选择与赵望云等人远赴敦煌,汲取了敦煌壁画的营养,又在西北大漠的风雪中锤炼出雄健阳刚的画风。西行途中和结束后的多次画展,作品得到了郭沫若、徐悲鸿等重要人物的认可,也成为确立关山月艺术地位的基石。新中国成立后的西行有些时候是应邀前往,创作的时代背景、绘画动机、画家心境都发生了巨大变化,每个时间段的西行也因此呈现了不同的特点和面貌。比如说有些巨幅画作是歌颂祖国河山的高度概括的山水画。

关山月《雪原牧笛》 1987年作

对于黎雄才来说,20世纪40年代的西部漫游是他实践“折衷中西、融汇古今”新国画理念的一次重要的艺术探索。他在西部写生中摸索出了从传统迈向现代的笔墨方法。西南西北的自然风貌改变了黎雄才原有的传统山水图式,“黎家山水”走向写实主义,他的写生作品是对大自然的“真”的提炼与总结。黎雄才用毛笔画了大量的速写,游刃有余地用中国画材料完成了属于西洋画体系的速写工作,这种方法为他20世纪50年代创作大画《武汉防汛图》驾驭复杂场景奠定了基础。

黎雄才《盐井》 20世纪40年代

赵少昂的西行相对而言抗战意识、革新意识没有那么强烈,是因战乱辗转于大后方,主要是对桂林、三峡等地的风景写生。他移居香港后的西南题材画作,来自于20世纪40年代的西南写生稿,以写生稿为基础重溯“旧游印象”,主要是对光影色彩的运用探索,在大型创作中表现西南各地黄昏时情景,借鉴日本画画法和西画的光影技巧,以跳宕洒脱的笔法描绘景物的形质,以丰富多变的色彩渲染环境气氛,注重表现气候时序的变化,并注重用花鸟配景点睛,如《三峡暮色》中翩飞的白鹭。

赵少昂《桂林暮色》局部 1969年作

广州日报:在当时,“西部”在国人中比较普遍的印象是怎样的?

陈玉莲:在20世纪30年代之前,广大的西部地区对于普通国人来说是陌生的边远地区。从20世纪三四十年代开始,以庄学本、孙明经为代表的影像工作者,他们的纪实摄影与纪录电影作品的发表填补了许多盲区与空白,有着人类学民族志的重要价值。还有西北科学考察团对西北的多年科考,在地质学、气象学、考古学、民族学等多学科取得丰硕的成果,丰富了国人对于西部地区的多方面认知,对中国西部的经济建设、航线公路开发、丝绸之路研究有着深远的影响。在文艺界,随着抗战背景下的西迁,学者们生活工作在西部各地,对西部有了直观印象和生活感受,对自然风貌、民风民俗都有着更加深入的认识。包括岭南画派关山月、黎雄才、赵少昂在内的艺术家们用自己的画笔对景写生,也记录了西南西北的山水人文景观、少数民族生活,在各地举办展览和在期刊报纸发表画作,扩展了国人对西部的认知。总之,在20世纪,国人对西部的印象是一个从陌生到熟悉的过程。

广州日报:他们的西行和今天很多艺术家常见的西部写生相比,有一些比较不一样的特点吗?

陈玉莲:时代背景不同,西行的使命、动机、目的不同。在20世纪三四十年代背景下的西行艺术家有着使命感,不同时代的西行,差别是很大的。当代艺术家的西部写生更多的是个人主观的对远方的向往、对别样自然山川和多元地域文化的感受和表现,目的主要是对于自身笔墨语言和绘画风格的探索。

文/广州日报新花城记者 卜松竹 通讯员 艺博宣

图/广州日报新花城记者 卜松竹(部分图由艺博院提供)

视频/广州日报新花城记者 卜松竹

广州日报新花城编辑 戴雨静