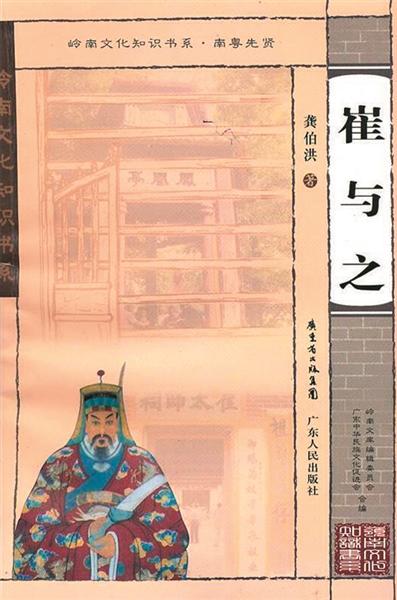

南宋名臣崔与之像,其词风格豪放雄浑,与辛弃疾同属一派。

介绍南粤先贤崔与之的著作(资料图片)

“胸中经济学,为国好加餐。”这是南宋著名学者、政治家、军事家崔与之的名言。

这位被文天祥誉为“盛德清风,跨映一代”的名臣与他的追随者们,强调的是经世致用的学问,要培养的是有正气、有学识、有能力、有功绩的读书人。

这是属于岭南文人的豪情,是足以垂范千古的强音。

抗金名将

治民边陲治兵前线,67岁高龄仍让敌军闻风丧胆

南宋高宗绍兴二十八年(1158年),崔与之生于广州增城一个医生家庭。父亲年轻时因屡试不第便悉心研究医术,在家乡一带行医,颇受当地百姓爱戴。但崔与之出生不久父亲就去世了,只得随母投靠外家。外祖父做过助教,官职虽小,但在地方上算是头面人物。借由这样的条件,崔与之才能入学读书,继续其父早年的追求。

崔与之的父亲崔世明有一句话:“不为宰相,则为良医。”经世致用,为民解困,就是他的家学。最初,崔与之一直没考上进士,于是萌生外出求学的念头。1189年,他不顾刚刚经历丧妻之痛,得增城书友林仲介等人资助,抱定“三年学成以归”的决心毅然离家,只身跋涉近2000公里,行程70天,到临安(今杭州)参加补试,争取考进太学,再为进士之路努力。这条路风险很大,因为进了太学也是一介白衣,能不能成为贡生乃至进士都是未知数。但崔与之决心很大,并于第二年春天考入太学,在太学过着清苦的生活。1193年,他终于考中进士乙科,成为岭南人由太学生中进士的第一人。这时候他已经35岁了。

从此,崔与之从低干起,逐渐执掌一县、一州、一路,后又被颁授尚书、丞相等高职,可谓一步一个脚印,扎扎实实干起来的官员。

据《宋史·崔与之传》记载,他登第之后最初被授予浔洲(今广西桂平)司法参军,当地的常平仓很久没有整修了,漏雨泡坏了存米,崔与之就拆掉自己住的屋子的瓦去盖粮仓的屋顶。郡守想要将常平的积粮卖掉,崔与之坚持不让,郡守很敬佩他,改变了主意并向朝廷推荐他。在任淮西提刑司检法官时,一位大京官的儿子在乡霸占民田,很多官员不敢过问,他将之处之以法,责令退还民田,抑制了豪强气焰,被盛赞为“守法持正”。他曾任邕州(南宁)通判并摄宾州(宾阳),这是僻远地方,两地又相隔百里。他往返治理却成效斐然。

53岁起,崔与之主政广西的司法检察。当时朱崖产一种苦橙, 当地百姓摘取它的叶子来代替茶,州郡就向百姓征收税;琼州的百姓用吉贝(木棉属植物)纺织做衣,服这个劳役的女性不得不抛家弃子,苦不堪言。崔与之将这些苛捐杂税全都免除。他凭借斐然政绩得到宋廷的注意,获召赴临安任职。

当时的南宋王朝面临着内忧外患,但崔与之展现出治世拨乱的才干。1219年,金兵大举南侵,崔与之临危入川,负责安定川蜀政局。四川的军事长官安丙对临安派来的搭档通常极为反感,但对崔与之却能推心置腹,勠力同心。安丙去世后,崔与之成为四川最高军政长官,他和睦将帅,整顿吏治,拔擢人才,积蓄钱谷,采购军马,积极备战,守蜀数年,安定了蜀地的局势,有效地抵御了金兵的进攻。几年后,宰相史弥远见蜀中局势安稳,召调崔与之回京。金兵认为这是好机会,大举兴兵入侵。正准备交接工作的崔与之以67岁高龄率人冲回前线。眼见 “崔”字旗迎风飘扬,金兵惧而自行撤军。崔与之乘胜追击,川蜀边境再次安定。

今天的崔府街,安静、闲适。广州日报全媒体记者 王维宣 摄

粤词之祖

酷爱菊花,开创“雅健”的岭南词风

南宋宝庆元年(1225年),崔与之从四川离任后, 回到广州定居。从此不再复出。这时他67岁,在政坛上驰骋了30多个春秋。宋理宗即位后,先后授予他潭州知州、湖南安抚使、江西安抚使、吏部尚书等十多个职务,崔与之均上书力辞,隐居在今崔府街的府邸“晚节堂”。据说这是他买的一处旧宅,除必要整饬外没有大修重装,平日里仅是静室观书而已。他律亲族极严,但举荐人才则不遗余力。游似、洪咨夔、魏了翁、李庭芝等经他举荐,许多都成为名臣。

他回到广州后,仍有保境安民之举。南宋端平二年(1235年),宋理宗授崔与之广东经略安抚使兼知广州。崔与之还没来得及辞官,广东发生惠州摧锋军戍卒暴动,广州被重重包围。由于摧锋军战力强悍,安抚使曾治凤从海上逃走,城中军民惊慌无措。78岁高龄的崔与之临危受命,领导平乱。他乘坐肩舆登城,劝导叛军投降,又派门生李昴英下城安抚叛军,与叛军首领谈判,晓以大义,大多数叛军放下武器,只有为首者率领其余叛军离开广州到肇庆据城对抗,广州之围遂解。

因年岁大,他日常并不到经略府办公,而是“居家治事”,崔府因此成为当时广东最高权力机关所在地。

今天的崔府街属于光塔街道所辖。这是一条安静的内街道路,在夏日的雨水中显得格外清凉闲适,街口就是著名的老字号艳芳照相馆。但这现代的城市景观与崔与之在这里居住时的田园风光已是大相径庭。南宋时,这个地方位于广州城西门之外,半城半郭,风景旖旎。《广州城坊志》载,当时这里东临坡山古渡,南望怀圣光塔,北靠越秀高岗;远近树林郁郁葱葱,一畦溪水绕过崔府门前,溪畔开满菊花,说不出的宁静幽远,实在是个隐居的好地方。酷爱菊花的崔与之自号“菊坡先生”,在此吟诗修竹,安度晚年。

宋嘉熙三年(1239年),崔与之病逝,宋理宗赐谥“清献”。史载,当时崔府大门高悬宋理宗题书“菊坡”匾额。在学宫街、蒲涧寺、漱珠岗建崔公祠,后人将他所居街巷取名崔府街以为纪念。当地人告诉记者,当年的“崔府”历经多年变迁已是难觅,但一座城能为一个人留下一条街名,且历数百年而不移,无疑是一种人文精神、城市风骨的体现。

作为南宋的一位杰出政治家,崔与之的勤政爱民、清正廉洁、淡泊名利和知人善任在当时显得极为突出。陈献章称他“淮蜀委之而有余,凝丞尊之而不屑,故能效力于当年,而全身于晚节”。他中年丧偶未再娶,不肯多置产业,儿子娶妇得苗田六百石为嫁妆,亦命归还。

崔与之向被称为“粤词之祖”,他的名作《水调歌头·题剑阁》词云:“万里云间戍,立马剑门关。乱山极目无际,直北是长安……对青灯,搔白首,漏声残。老来勋业未就,妨却一身闲。梅岭绿阴青子,蒲涧清泉白石,怪我旧盟寒。烽火平安夜,归梦绕家山。”中山大学教授陈永正指出,此词笔力老健,感情深挚,表现了词人忧国爱民的思想感情和守边御敌的决心,其风格豪放雄浑,纯属辛弃疾一派。“崔与之的词对后世岭南词人影响颇大,开创了以‘雅健’为宗的岭南词风。南宋后期的岭南词人李昴英、陈纪等,便是这种词风的直接继承者。”

百世师表

创岭南第一个学派:菊坡学派

崔与之的学问观与当时风行全国的程朱理学大不相同,反而与以陈亮、叶适为代表的事功学派思想相通。这位“吾广百世师表”的人才经世致用的思想对岭南思想界影响极大。

1225年,朝廷将增城凤凰山赐给崔与之。他将这座园林改建为菊坡书院,培养人才,形成岭南历史上第一个学派——菊坡学派。

菊坡学派在思想上重仁治、重君、重才观。崔与之认为:“人才之进退, 言路之通塞, 国势之安危系焉。”“忠实而有才者上也, 才虽不高而忠实有守者,次也。”

菊坡学派充盈着旺盛的事功思想。宋代理学昌盛,但崔与之却说,“胸中抱负经纶业,笔下铺张造化功”“须知经济学,元不堕秦灰”“议论方前席,功名早上坡,去帆瓜蔓水,遗爱竹枝歌”。这里的“经济”说的是经世济民,与今天的“经济”不是一个概念。李昴英说:“念祖宗土地,不可尺寸与人。敌至,必战。无悠悠岁月而自误于不可信之和也。” “自古无不可为之事,自古亦未有不可制之敌。”由这些文字可见这一岭南本土生长起来的学派心存的宽广志向。

李昴英是菊坡书院中走出来的崔与之高足,岭南历史上第一位探花。他著作丰富,现存《文溪存稿》二十卷,是现存宋代岭南学人文集分量最大的。他继承了老师崔与之的凛然正气,政绩卓著。他的学术能力大为崔与之看重,后来也确实光大了菊坡学派,培养出陈大震、李春叟、何文季等重要门人,活跃于广州、东莞等地,延续“菊坡”精神,堪称广州地区最活跃的学术流派。

宋史研究专家张其凡言:“综览宋代岭南的理学人物, 均不足以与崔与之、李昴英相颉颃。无论影响、地位、名声, 他们均难以企及崔、李二人……因此, 可以大胆讲一句: 南宋后期至元代初期,岭南学术的主流学派是‘菊坡学派’。”

1867年,清代广东巡抚蒋益澧、盐运使方浚颐拨款将学海堂和应元宫之间的长春仙馆改造成书院,取名为菊坡精舍,以纪念崔与之。菊坡精舍集中了广东士子的精华,由名贤陈澧出任山长长达12年。这里培养出新学派“东塾学派”的中坚力量梁鼎芬、梁士诒、廖廷相、文廷式、于式枚、陈融等人,成为广东继学海堂之后的又一学术重地。从“菊坡先生”到“菊坡精舍”,正是岭南文脉的不断传承。

崔与之铜像伫立在清献园中 (资料图片)

在崔与之的故乡增城,乡亲们为纪念他而建起了清献园。这座现代化的纪念园将现代技术和历史文化有机融合在一起,仿若一面光洁的历史明镜,让人们接受着中华优秀传统文化的洗礼。

文:广州日报全媒体记者 卜松竹