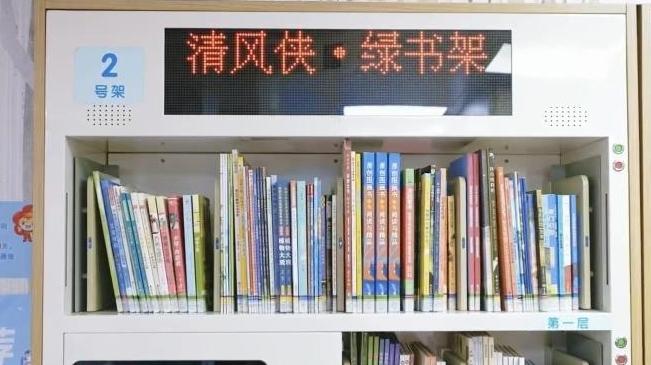

近期在火炉山公园拍到的萤火虫景象。

参加研学活动的师生用红光手电筒观赏萤火虫。

进入立夏后,广东再度迎来一年一度的“萤火虫季”,不少观萤爱好者纷纷出动。而今年,一些自然教育从业人员却普遍有一个感受:“比起往年,今年的萤火虫在观感上好像少了一点。”

萤火虫数量真的变少了吗?近期记者采访了扎根广州的本土科普团队“自然折叠”,并跟随他们参与了野外调研。

公园观萤调查:

萤火虫数量和种类有所浮动

记者近期跟随“自然折叠”科普团队前往火炉山公园,记下了一些观萤笔记:

2025年5月14日观察——山脚下:黄宽缘萤<30,拟纹萤<10;上山阶梯到第一个亭子:黄宽缘萤<10,拟纹萤<10,穹宇萤<10,窗萤幼虫3。

2025年5月17日观察——山脚下:黄宽缘萤<20,拟纹萤<10,穹宇萤4,弦月幼虫<10;上山阶梯到第一个亭子:穹宇萤<20,弦月幼虫5。

2025年5月31日观察——山脚下:黄宽缘萤<15,拟纹萤<10;上山阶梯到第一个亭子穹宇萤0,弦月幼虫2。

“总体来看,目前数量确实不算多。” 该团队成员小鸽一边记录一边告诉记者:“与去年同期相比,不仅萤火虫成虫,就连幼虫数量也有所浮动,同时萤火虫的种类都受到影响,以前拟纹萤和穹宇萤很多,但现在大多数只看得到黄宽缘萤。”

为什么今年萤火虫数量会出现浮动?这可以给我们哪些启发?

“变少”因素一:

极端暴雨、干旱气候影响繁衍

该团队成员嘉辞告诉记者,尽管目前缺乏系统数据比对,但从他们近一个月来对大夫山公园、火炉山公园、天河公园、珠江公园等地的萤火虫观察,并结合过往经验来看,今年的萤火虫在数量和种群分布上相比去年同期确实有些浮动。

据了解,萤火虫一生会经历卵、幼虫、蛹、成虫四个发育阶段,其生命周期通常有一年。而民众看到的那些“满天飞舞”的萤火虫属于成虫,大部分活跃于6月~8月,成虫通常只有一两周的生命,在这期间,它们需完成交配、产卵的过程,随后便死去,留下来的萤火虫的卵通常会埋藏在石头、泥沙之间,卵一个月内就会孵化出幼虫,幼虫期长达10个月,而后化蛹。陆生萤火虫的幼虫往往躲在落叶底下,以蜗牛或马陆(千足虫)等为食。

据透露,萤火虫的繁衍会受到气候变化影响。“比如长时间持续降雨以及极端暴雨,都会影响萤火虫成虫的求偶和交配,也会导致幼虫被冲走或淹死;而长时间或极端的干旱天气,也会导致蜗牛等萤火虫幼虫的食物大幅度减少,从而影响幼虫的生存。”嘉辞表示,南方地区今年冬春交替之际降水较少,这也会造成萤火虫成虫的孵化周期延后。

以此前在广州市区常见的半水栖萤火虫穹宇萤为例,其幼虫多栖息在溪流的平缓驳岸或石头缝处,一旦出现暴雨或干旱,都会改变溪流的水文情况,从而影响穹宇萤幼虫的生活环境。

“变少”因素二:

人造光源、林相改造等导致迁徙

“想要保护好萤火虫,就要保护好其各个生长阶段的栖息环境。”从事气候与生物多样性研究的卷子表示:“多年前,二沙岛公园里的萤火虫就跟天上的星星那样多,甚至在每一根树枝底下都可以找到萤火虫的幼虫。”尽管这听上去有些匪夷所思——在人流量庞大的生活区,竟也有萤火虫活动?科普团队当时的照片里清晰记录着,在一根树枝底下,三只萤火虫幼虫和一只马陆“玩耍”时的场景。

有些遗憾的是,随着生态环境的变化,二沙岛公园里的萤火虫也开始“搬家”。去年,卷子曾在该公园里通宵寻找,但也只找到一只萤火虫幼虫。为何会出现这种现象?卷子认为,其影响因素或许更为复杂。“比如人造光源、林相改造等人类活动,都可能对生物产生影响。比如路灯,过去虽然也会开,但到了晚上10点后准时熄灯,萤火虫就会冒出来;之后公园里的路灯变成彻夜照明,造成萤火虫选择搬家。”

据介绍,频繁的灌木草本更换,也容易导致萤火虫发生迁徙。如林相改造、林地清理等行为虽然会让城市变得更加整洁美观,但规模化的翻土、犁地、更换幼苗等作业可能影响萤火虫的生长环境,让一些原本栖息在土壤中的幼虫难以存活。

“变少”因素三:

部分不规范观赏行为也“驱萤”

相比于气候、城市改造等因素,一些个人行为对于萤火虫生存环境的影响或许更值得引起注意。

记者在前往公园调研期间,就留意到不少操作不规范的夜观行为和萤火虫主题研学活动,这些不规范行为包括用白光甚至强光手电筒照射萤火虫、随意踩踏落叶甚至网捕萤火虫等。

记者了解到,由于萤火虫成虫依赖光亮来求偶和交流,强光手电筒往往会对萤火虫之间的“交流”造成影响。大多数时候,观赏萤火虫应当采用红光手电筒,或是在普通手电筒上套一个红色塑料袋或玻璃纸以减少对其产生影响。但在调研期间记者发现,不少打着“观萤研学”旗号的机构人员并不理解“为何要用红光”。

而在社交平台上,类似的观萤组织比比皆是——据记者不完全统计,在某平台上,近一个月内打着“徒步”“亲子游”“夜观”等标签发布的本地观萤活动就超过30个,在不少活动照片中,带队人员不仅会用白光或黄光照射萤火虫,同时还存在捕捉萤火虫的行为。

“今年夜观的人数越来越多,但相应的科普和管理还没有跟上。”小鸽表示。以5月31日火炉山公园的观萤活动为例,记者留意到,当天参与研学的大约有3支团队,再加上一些散客,总计超过150人深入萤火虫森林中,密集的白光照射使得这场观萤活动变成了“驱萤”活动。

据一位报料人陈先生透露,6月1日他前往大夫山公园时,也发现观萤的山坡上聚集着上百人,其中不少都是由研学机构召集来的。“他们甚至会组织青少年拿网去捕捉萤火虫,有些萤火虫被捏得奄奄一息丢在草地上。”而在广州12345热线平台上,记者也留意到有针对天河公园的相关报料,有市民提出“希望公园针对捕捉萤火虫的观萤团队加强筛选和管理”。

从业者呼吁:

文明观萤,从你我做起

“自然教育近几年非常热门,对于我们从业者而言是一件好事。我们更希望通过自然教育,传递给孩子们热爱自然和正确认识自然的理念。”嘉辞表示,“尤其是目前,国内对于萤火虫的研究本身还比较有限,缺乏关于萤火虫的系统性数据,因此我们希望公众能科学观萤、保护好萤火虫及其栖息地。”

对于部分研学机构和市民游客在观萤活动期间存在的不规范、不科学操作,受访科普团队成员都呼吁,希望大家能文明观萤,不捕捉萤火虫,不破坏其生存环境,并希望相关公园方对前来举行观萤活动的研学团队加强审核管理。

小tips:

公众如何科学文明观萤?

★观赏时不用白光、强光手电筒,可选用红光手电筒;

★观赏时光线不直射草丛或萤火虫;

★拍摄萤火虫时不开启手机、相机闪光灯;

★不捕捉萤火虫,不参与相关放飞、饲养活动;

★不踩踏厚厚的落叶及萤火虫栖息地。

文、图/广州日报全媒体记者程依伦