在中國香港,舞龍和舞獅均是非物質文化遺產。舞龍舞獅需要特定的場所,在地少人多的香港,找到舞龍舞獅的訓練場地並不容易。如何傳承這項傳統體育項目?舞龍舞獅少年如何煉成?連日來,在香港葵青工業區的一棟大廈頂樓訓練場,記者從中找到了答案……

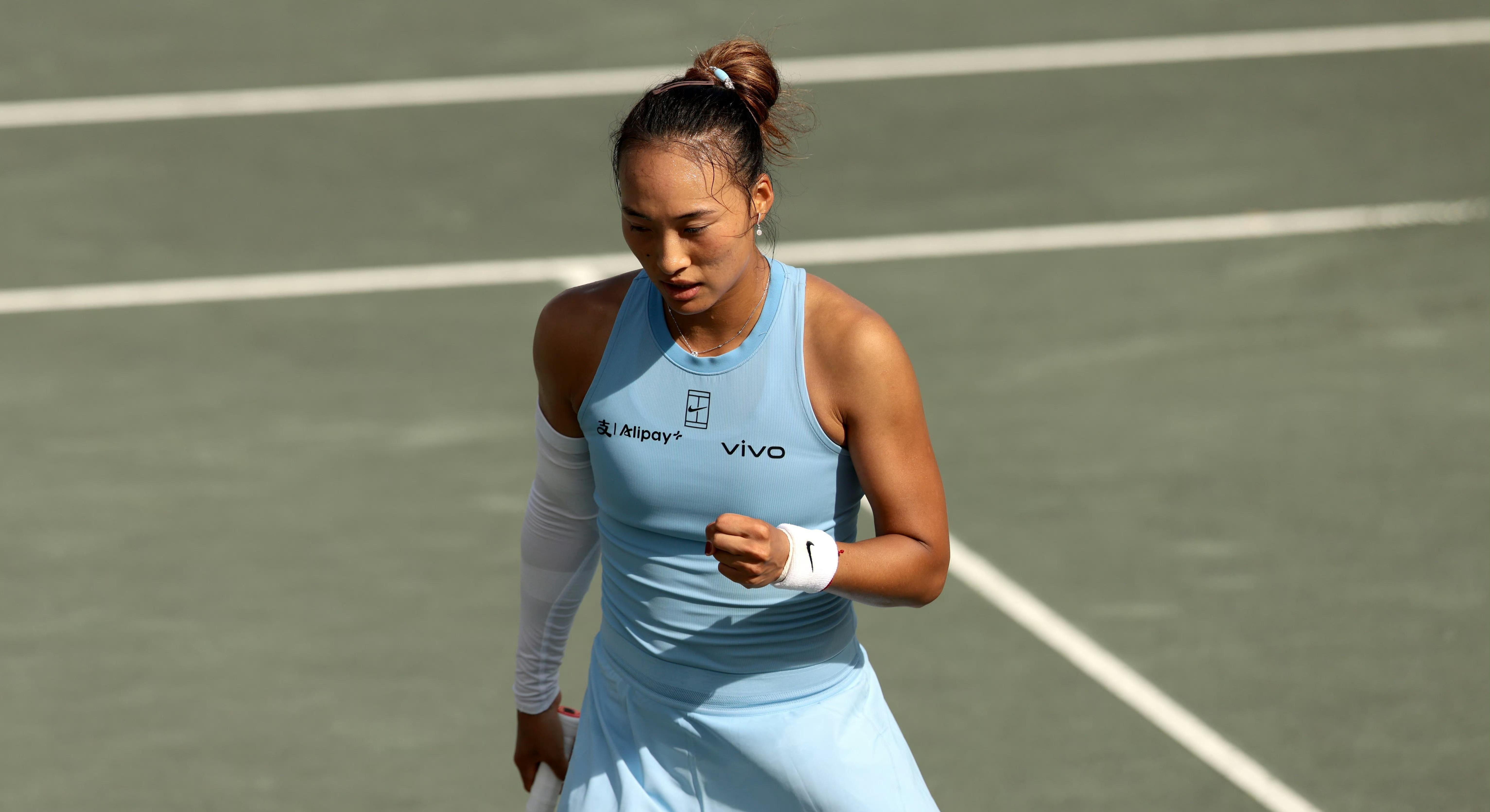

李偉傑指導陳正衡和夏思銘

「雄獅少年」從5歲娃娃抓起

香港舞獅少年平時是怎麼訓練的?夜幕低垂,記者來到香港葵青的一個室內訓練場地探訪。記者看到,兩組舞獅少年正在專注訓練。場地內氣氛熱烈,鑼鼓聲此起彼伏,節奏明快。只有5歲的羅彥淳小朋友,帶著大頭佛頭套,拿著蒲扇,動作滑稽幽默,引得圍觀的家長忍俊不禁。

在這裡,兩組「雄獅少年」正在緊張訓練中。兩組「獅子」後面,一群少年手持鑼鼓,用力敲擊,節奏鮮明,為舞獅表演增添了強烈的動感與氣勢。

第一組舞獅由陳正衡和夏思銘兩名少年組成,陳正衡負責舞動獅頭,夏思銘則操控獅尾。負責獅頭的陳正衡雙手高舉獅頭,靈活地擺動頭部,模仿獅子的神態,時而威武,時而俏皮。獅尾少年夏思銘則彎腰弓背,雙手緊扶陳正衡的腰部,隨着節奏左右搖擺,配合獅頭的動作,展現出獅子的靈動與力量。在最後擺造型的站雙腿訓練中,身為獅頭的陳正衡要站在獅尾夏思銘的大腿上,這是一個高度難的平衡動作。陳正衡嘗試站在夏思銘的大腿,不過由於動作難度較大,陳正衡嘗試中不慎摔倒了兩次。練習完後,陳正衡累得四腳朝天癱倒在地。

11歲的夏思銘是獅尾角色,獅尾除了要承受獅頭人的體重,還要加上道具重量。此外,獅尾的角色讓他必須長期彎腰,腰部會非常累。陳正衡和夏思銘合作1年多,兩個人默契十足,兩人的舞獅表演已有模有樣。

第二組舞獅同樣由兩名小孩組成,分別是羅兆淇和鄧曜毅,他倆只有7歲,卻練習舞獅兩年多,平時還兼練習武術和舞龍。雖然只有7歲,但羅兆淇和鄧曜毅的動作與第一組相呼應,配合默契。羅兆淇表演的獅頭時而低頭嗅探,時而昂首挺胸,鄧曜毅表演的獅尾則緊跟其後,動作流暢自然,仿佛一隻真正的獅子在場地中遊走。

學生在表演舞龍

獅頭少年:好有趣背後是汗水

陳正衡,來自香港柏立基盧光輝紀念學校,練習舞龍舞獅3年。陳正衡告訴記者,當初練習舞獅覺得好有趣。他說,作為香港非物質文化遺產,練習舞獅搭配不同的動作,鑼起鼓落的同時,既能強身健體,又能傳承非遺文化,他會將舞獅進行到底。

「舞獅不僅是技術活,更是力氣活。」陳正衡說,獅頭有10多斤重。為了能更好地拿捏獅頭,陳正衡從零開始,從基本體能和基礎武術練起,學習高舉、滾翻等基本功,徒手練習合格後再加道具。陳正衡感嘆,完整的一套表演包含十多個難度動作,練習下來不比一場籃球賽輕鬆。

在這裡,沒有鎂光燈與喝彩,只有反覆摔落的悶響與即刻爬起的摩擦聲,但這群「雄獅少年」用傷痕累累的膝蓋,為香港非遺傳承打下了堅實基礎。

非遺教練:巧妙將遊戲融入訓練

在訓練場上,中華傳統文化基金會非遺項目主任李偉傑正指導陳正衡等少年練習舞獅動作。3年前,他獨立開班授徒,如今已帶領三四十名學生投身這項傳統技藝傳承。

「很多孩子對舞龍舞獅感興趣,卻苦於無處學習。」李偉傑回憶道。目睹這一現狀後毅然創辦龍獅體育會,將所學傾囊相授。憑藉豐富的教學經驗,他建立起系統的分級教學模式:幼兒園孩童學習基礎動作,小學生按進度分班,而接近成年的中學生則開始接觸表演實踐。

來學習的孩子大多由家長送來,初期難免有畏難情緒。李偉傑坦言,最大挑戰是如何讓孩子們保持興趣。「扎馬步、練拳這些基本功,對好動的孩子來說確實枯燥。」為此,他巧妙地將遊戲融入訓練,讓技藝在潛移默化中生根發芽。「有些學生甚至會在沒課的週末感到失落,這說明他們真正愛上了這項活動。」

舞獅帶給學生的改變顯而易見。李偉傑欣慰地看到,不僅學生們的體魄日漸強健,更重要的是自信心提升。「曾經害羞的孩子,現在能從容面對數百觀眾表演。」 隨著舞獅被列入香港非物質文化遺產,李偉傑倍感欣慰:「這項傳統技藝重獲新生。」但他也清醒認識到,相比主流運動,舞獅仍屬小眾。為此,他嘗試在傳統中注入現代元素:獅頭製作融入新潮設計,在社交媒體發布教學視頻,以吸引年輕一代的目光。

香港非物質文化遺產諮詢委員會委員、九龍城區議員黃文莉表示,香港特區政府應進一步加強對非物質文化遺產的保護與傳承。政府可探索與學校合作,將非物質文化遺產融入課程中,將文化保護理念深植於年輕一代的心中。如今,舞獅課程已經走進了香港多所學校體育課堂。

文/廣州日報港澳站記者:曾毅、周偉良

圖/廣州日報港澳站記者:廖雪明

視頻/廣州日報港澳站記者:廖雪明

廣州日報新花城編輯:曹景榮

廣州日報新花城·穗港澳頻道出品(繁體)