读懂广州第一九八期

清末民初的广州,作为中西方文化交汇之地,优越的地理位置和浓厚的商业氛围使之成为中国近现代西医的发源地,亦是华南医疗中心。两百余年来,广州见证了西医在中国从萌芽生根到枝繁叶茂的演进过程。广州医疗的脉络始终与城市发展同频共振,“博施济众、守正创新”的医脉精神,在岁月长河中不断延续,书写了守护生命的时代篇章。

开创先河

中国近代第一间西医院 广州建院190年

十三行商人引进牛痘法

免费接种另发车马费

近代西医传入中国是以澳门为起点,进而延伸到毗邻的广州,并从广州向内地辐射传播。广州由此成为西方医学登陆中国的前沿阵地。

十三行商人引进牛痘法,正是西医进入中国的“首秀”。1805年,英国医生皮尔逊在澳门成功完成首例牛痘接种,随后整理经验著成《牛痘奇法》。十三行商人郑崇谦嗅觉敏锐,迅速将此书译为中文并定名《种痘奇书》,在广州刊行济世。为推动牛痘术普及,行商们共捐三千两白银,在商馆区设立“牛痘局”,还重金聘请皮尔逊赴穗推广。1805年冬至1806年春,皮尔逊与十三行商人创新采用“接种免费用,另发车马费”的方式,快速打开推广局面。《南海县志》记载:“寒暑之交,不愿种者,反给以货,活婴无算。”据皮尔逊回忆,当年至少有数千人接种牛痘,此后接种人数更呈几何级增长。

牛痘术传遍全国,挽救了无数孩童生命。这一成就背后,除了皮尔逊的开创,研习其著作的广州本土医生功不可没,其中南海人邱熹尤为突出,30年间累计为百万余名孩童接种牛痘。

首家西医院功能完备

建有林则徐的西医病历

牛痘法的成功推广,为西医在广州扎根奠定了基础,而真正让西式医疗体系在中国落地生根的,是中国近代第一所西医院的诞生。

广州清晨,沿江西路,只要步入中山大学孙逸仙纪念医院的门诊大厅,就会看到一幅人头攒动的画面:每天,有近万名病人涌进医院求诊。

中国第一例眼科手术

若将时钟拨回190年前,1835年11月4日,中山大学孙逸仙纪念医院的前身“眼科医局”,在广州十三行新豆栏街丰泰行3号正式开张。开业首日,候诊室里空空荡荡,无人问津。直到次日,才有一位眼病女患者,鼓足勇气走进了这间由外国医生开办的医馆。这位患者或许未曾想到,自己无意间见证了中国医学史上的一个里程碑——她踏入的,是中国近代第一所西医院。

1835年11月,美国医学传教士伯驾创办了这所眼科医局(后更名为“博济医院”)。这间医局从创办之初就具备近代综合医院雏形,设有候诊室、诊室、配药室、留医室,扩建后可容纳200余人候诊、40多名患者住院,是当时国内最早建立、功能最完备的西式医院。

伯驾为林则徐建立的病历,成为中国现存最早的西医病历之一。图/广州日报新花城记者:倪明

起初,老百姓对西医这一陌生诊疗体系顾虑重重,随着病患经诊治后陆续康复,问诊者日益增多。林则徐主持禁烟期间,因疝气伴咳喘派幕僚向伯驾求取药物,伯驾虽未与他谋面,却为其建立编号6565的病历,这份收录于1840年《中国丛报》的记录,成为现存最早的西医病历之一。

尽管名为眼科医局,诊治范围却远超眼疾:实施中国首例眼科手术、首例外科手术、首例膀胱取石术、首例乙醚麻醉术、首例病理解剖术……值得一提的是,西方首例乙醚麻醉手术于1846年在美国公开演示,仅仅一年后的1847年,伯驾便在广州完成了中国境内首例乙醚全麻手术。这足以证明,当时广州的西医发展水平走在了全国前列。

博济医学堂人才辈出

是中国西医教育发祥地

西医在广州落地生根,不仅体现在诊疗实践,更延伸至医学教育领域。

1837年,伯驾招募三名青年传授医术,中国近代西医教育的雏形由此发端。1856年,眼科医局不幸毁于战火,后由美国医学传教士嘉约翰接续,他先后创办博济医院、博济医学堂,以及中国第一所精神病专科医院——惠爱精神病医院。其中,博济医学堂作为中国第一所西医学校,开启了系统化西医人才培养之路。医学班毕业生人才辈出:既有曾任北京师范大学校长,与陈寅恪并称“史学二陈”的陈垣、首创中西药结合疟疾特效药“发冷丸”的梁培基、“戊戌六君子”之一的康广仁(康有为幼弟),也有广州培正书院创始人李济良与廖德山、“中国南丁格尔”张竹君等诸多领域的先驱者。

1865年博济医院仁济街前门(资料图片)

矗立在中山大学广州校区北校园的青年孙中山求学雕像(梁浩然摄)

其中最广为人知的,当数孙中山先生。1886年,孙中山以“逸仙”之名考入博济医学堂,潜心钻研医术,立志救济苍生。博济的诊室与课堂成为他接触新思想、结交同道的平台,一批救亡图存的青年志士在此聚首,他的第一位革命同志郑士良便是博济同窗。

博济医学堂最初仅招男生,1879年首次接收2名女生入学,开创中国培训女医生及男女同校先河。1900年,张竹君从博济毕业,在西关、海珠龙溪创办提福医院、南福医院,为贫困患者提供医疗服务。1904年,张竹君奔赴上海,将南福医院转交马达臣,作为粤东赤十字会的附属医院——这也标志着我国第一个由国人自主创办、自主管理的红十字组织正式成立,粤东赤十字会附属医院(今广州市红十字会医院)随之诞生。

1935年,博济医院百年之际,孙中山之子孙科亲自主持“孙逸仙博士开始学医及革命运动策源地”纪念碑揭幕仪式。如今,在沿江西路的孙逸仙纪念医院里,那座纪念碑依旧矗立,静静诉说着医院与革命交织的峥嵘岁月。

柔心济世专护妇孺

方便医院救济贫病

在广州西关,有一所被老广亲切地唤作“生仔医院”的百年老院——它便是广州医科大学附属第三医院的前身,柔济医院。

20世纪初夏葛医学院全貌(资料图片)

1892年,美国医学女博士富马利在西关开设诊所并带教博济医学生。完成多例手术后,她意识到建院的重要性。1899年,富马利在一片泥泞的“猪村”土地上,创办了广东女医学堂(后更名为夏葛医学院)、附属柔济医院及端拿女子护士学校。

柔济医院女医生正在为患者做检查。

柔济医院最初名“道济”,取“传道行医、以医济世”之意。因粤语中“道济”与“刀仔”发音相近,后更名“柔济”。“柔济”二字既亲切亲民,更契合医院专诊妇孺的定位。医院聚焦妇产科与儿科,培养出大批专业女医生、女护士,填补了当时女性医疗从业者的空白。

西医在广州的普及,离不开慈善力量的支撑。清末民初,以方便医院为核心的慈善医疗体系崛起,成为华南规模最大、影响最深远的慈善医疗组织。1899年,商人陈惠普等24位贤达募捐兴建“城西方便所”,1901年更名为广州城西方便医院(今广州市第一人民医院前身)。作为广州九大善堂核心成员,医院以“赠医施药、救济贫病”为宗旨,为贫苦民众免费诊疗,还施棺殓葬、救灾赈济,是真正的“平民医院”。

开拓创新

“中式西医”落地生花

随着西医在广州的发展,广州西医逐步迈入中国人自主主导的“中式西医”阶段,不仅出现医学教育与医疗机构的自主创办,更推动医疗资源整合与区域医疗中心构建。

百年前的光华医社(资料图片)

1908年,梁培基、叶芳圃等人牵头创办华南地区第一所中国人自办的西医教育与诊疗机构——广东光华医学堂及附属光华医院,由郑豪出任首任校长(1952年全国高校院系调整期间定名“广东光华医学院”)。1909年,广东公医学堂成立,后发展成为中山大学医学院,其配套附属医院逐步发展成为如今的中山大学附属第一医院。1930年,博济医院的管理权与产权移交给岭南大学,1935年11月,岭南大学成立了孙逸仙博士医学院。

1946年,公共卫生学家李廷安牵头筹建广州中央医院(今广东省人民医院前身)并出任首任院长,同时构建床位规模超1000张的华南区域医疗联合体。

专科雏形的诞生

医疗分科的早期探索

西医精细化发展推动广州率先出现专科医院。在妇产科专科领域,1907年,博济妇产科医生谢爱琼倾尽家资,在西关创办广州首家专科妇产医院“谢爱琼妇孺医院”。1931年,广州市警察局为解决警员及家属就医难题,兴办警察医院(今广州医科大学附属中医医院前身)。

柔济医院成立后,推动产妇住院分娩成为趋势,1914年以来每年收治住院病人超600人,可开展产钳助产等专科手术,成为华南妇产科标杆。1925年,广东韶关一家杂货店里的伙计彭炳忠的妻子早产,紧急送医后,柔济医院刚引进的温箱成功救治了这个三磅重的早产儿,这个名为彭家睦的孩子,便是后来著名的科学家、探险家彭加木。

妇产科泰斗梁毅文

作为中国首家女子医校,广东女医学堂(后更名为夏葛医学院)贡献卓著,1932年全国619名女医学毕业生中,该校占214人。妇产科泰斗梁毅文是其中代表。梁毅文1918年考入该校,1925年入职柔济医院,赴美获博士学位后毅然回国,任柔济医院妇产科主任。她率先使用自体输血的方法治疗宫外孕破裂大出血;开创了柔济医院妇产科在没有外科医生参与下完成大手术的先例。1944年,她成功为患者切除40公斤卵巢囊肿轰动业界,更积极倡导产前检查,被誉为“南梁(毅文)北林(巧稚)”,成为中国现代妇产科奠基人,在动荡年代书写了生命奇迹。

体系重塑

推进医学教育资源整合 “一代宗师”柯麟促三校合并

旧中国的广州,医疗资源分散,贫苦街坊普遍面临“看病难”的困境。1949年中华人民共和国成立后,广州医疗界开启了轰轰烈烈的“体系重塑”,整合医疗资源、搭建覆盖城乡的公立医疗体系成为首要任务。

西关老城区的变化尤为显著:政府将旧时的方便医院、小型善堂诊所整合升级为荔湾区人民医院,又在逢源、华林、多宝等街道逐一设立卫生院,覆盖周边数条街巷居民。1964年开张的光塔卫生院,更是成为侨眷与街坊心中“靠谱的身边医院”。侨眷林伯回忆,卫生院开张时母亲特意带他参加观礼,香港的祖父还在侨刊上看到相关报道;无论是轻微不适,还是“蛇缠腰”(带状疱疹)顽疾,都在这里得到有效诊治。

广州鼠疫于1953年彻底绝迹,霍乱发病率大幅下降,其中消灭天花是最振奋人心的胜利。1950年,广州启动全民普种牛痘运动,短短一年适龄人口牛痘接种率达100%,1950年5月后广州再无天花病例,成为全国较早实现天花“清零”的城市之一。

如果说公立医疗网是“民生基石”,那么汇聚在广州的医学大师就是广州医疗的“灵魂支柱”。中华人民共和国成立后,一位“红色医生”的归来,让广州成为华南医学的“人才高地”——他就是被誉为中山医学院“一代宗师”的柯麟。

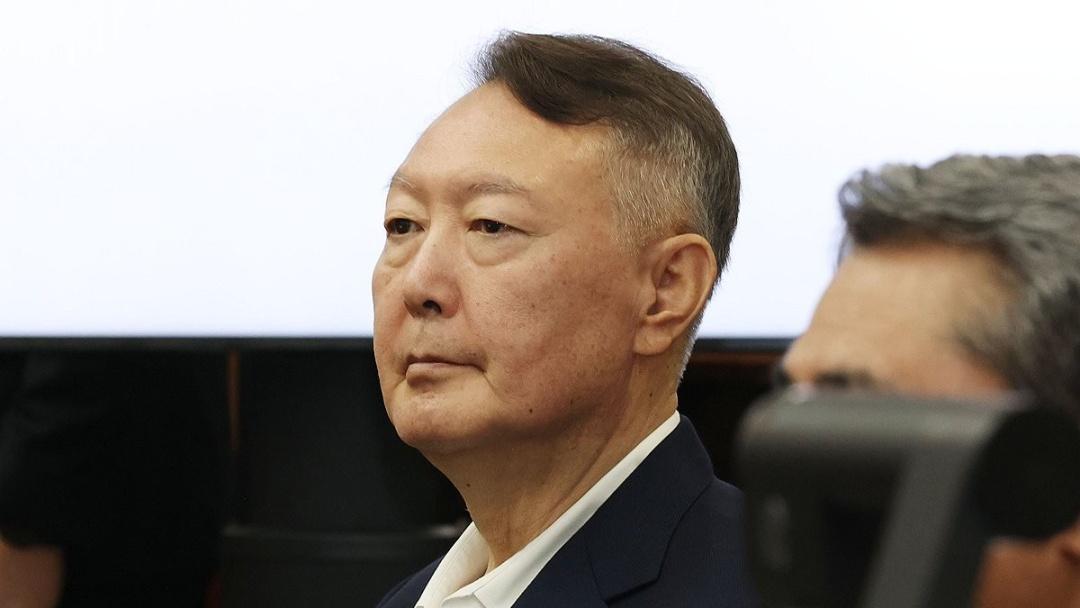

中山医学院“一代宗师”柯麟

近日,随着电视剧《风与潮》的热播,“红色医生”——柯麟的故事再度浮现于公众视野。记者走进中山大学医学博物馆,柯麟生前使用的办公桌椅映入眼帘。柯麟的人生堪称“传奇双面人生”:在上海,他参与锄奸行动保护革命同志;在澳门,他以镜湖医院为据点,秘密护送爱国人士和抗战物资。1951年,柯麟从澳门举家迁回广州,接手的第一件大事便是推进医学教育资源整合,筹备合并相关医学院校。

岭南医学院,今中山大学孙逸仙纪念医院博济楼 图/广州日报新花城记者:倪明

当时,中山大学医学院、岭南医学院、光华医学院之间多少存在一些“门户之见”,柯麟一上任,就逐个拜访老教授,用亲切的语气拉家常、讲大局。他还将自己15万元积蓄全数捐献——一半交党费,一半用来改善学院的教学设施。真诚换真心,最终推动三校顺利整合为华南医学院(后更名为中山医学院),成为首批卫生部直属重点医学院校。

“八大金刚”坐镇岭南

合并后的医学院,迎来了“人才井喷”,汇聚了谢志光、梁伯强、陈耀真、陈心陶、林树模、秦光煜、钟世藩(钟南山院士的父亲)、周寿恺八位国家一级教授——当时全国仅有33位一级教授,广州独占八席,业界称之为“八大金刚”。

在中山大学医学博物馆展出的老照片中可以看到,这八位大师各有专攻,每一位都是“业界顶流”。

一排左起:梁伯强、谢志光、陈心陶、陈耀真

二排左起:秦光煜、林树模、周寿恺、钟世藩(钟南山院士的父亲)

病理学家梁伯强研究鼻咽癌很有一套,独创“鼻咽活体组织取材法”,在没有先进设备的年代,仅凭肉眼和经验就能精准判断病变。眼科学家陈耀真主编了我国第一本《眼科学》教材,让眼科教育有了统一规范。放射学家谢志光首创的髋关节投照位置,被国际医学界命名为“谢氏位”,至今仍在临床使用。寄生虫学家陈心陶为了研究血吸虫病,不顾危险深入粤北疫区,踩着烂泥、拨开草丛寻找虫卵,最终填补了我国寄生虫学研究的多项空白。

生理学先驱林树模,建立中国人血液化学标准。病理形态学权威秦光煜,是麻风病研究开拓者。中国现代临床儿科学先驱、病毒学专家钟世藩,创办了全国最早的临床病毒实验室之一,最早研究成功并应用免疫单向扩散技术于中山医学院,他编写的《儿科疾病鉴别诊断》一书,充满人文关怀,书中写道:“当天气寒冷时,医生的手和听筒头都应该先温暖后再检查,以免刺激小儿。”著名内分泌学家、中山医学院副院长周寿恺,在甲状腺疾病、糖尿病等领域研究颇深,建立华南地区内分泌疾病诊疗规范。他们创下中国西医史上多个“第一”:全国最早的临床病毒实验室、首个系统研究鼻咽癌的团队、首批开展放射学临床应用的学科……

1957年,华南医学院更名为中山医学院;1985年,中山医学院升级为中山医科大学。

开放革新

技术创新学科崛起 筑起华南医疗高地

当改革开放的春风为广州医疗注入敢闯敢试的活力,此后四十余载,广州医疗以创新为刃突破技术壁垒,以担当为盾筑牢生命防线,从区域服务升级为全国引领,不仅为千万民众健康撑起“保护伞”,更稳稳奠定华南医疗高地的地位。

自主研制“广州造”起搏器

改革开放初期,“突破”是广州医疗界的核心关键词。没有现成设备就自主研制,没有权威定论就大胆求证,广州医疗人用双手改写华南医疗发展轨迹,将一个个“不可能”变为“可能”。

中山大学孙逸仙纪念医院院史馆内,陈列着一台泛黄的小型心脏起搏器——这便是上世纪七八十年代临床应用的心脏起搏装置。上世纪70年代,全球心脏起搏技术尚处萌芽阶段,进口起搏器不仅价格高昂,更一度“一器难求”。孙逸仙纪念医院的朱纯石教授,痛惜冠心病患者因缺少起搏器遗憾离世,毅然开展自主研发。他结合临床经验,在脑海中勾勒出心脏起搏器的核心构造,自掏腰包辗转广州、上海等地,四处寻觅适配材料与制作工厂。“当时所有部件都得靠自己摸索,为了找到合格的钢丝电极,他多次登门广州钢铁厂,恳请对方协助批量生产。”中山大学孙逸仙纪念医院心血管内科主任王景峰回忆道。

历经无数次试验打磨与奔波求索,朱纯石教授终于成功研制出华南地区第一台临时心脏起搏器。当这台“广州造”起搏器让患者停跳的心脏重新搏动时,手术室里的医护人员无不动容。这项开创性的“紧急床边心脏起搏技术”,此后更被纳入卫生部“十年百项成果推广计划”,为全国无数心血管疾病患者带去生命希望。

技术突破的同时,广州医学专科优势逐步成型,形成多点开花的发展格局。1964年成立的中山大学肿瘤防治中心(前身为华南肿瘤医院、肿瘤研究所),改革开放后快速发展,构建起医疗、教学、科研、预防一体化体系。中心1998年率先推行肿瘤单病种首席专家负责制,制定多学科综合诊疗方案,多项临床研究成果被纳入全球肿瘤诊疗标准。广东省人民医院心血管外科则在心脏瓣膜置换、先天性心脏病根治等领域多次完成华南首例高难度手术,逐步成长为全国心血管诊疗的重要阵地。

妇产科领域的温暖突破同样动人。在妇产科泰斗梁毅文的推动下,20世纪80年代,广州市属首个妇产科研究所在市二医院(今广州医科大学附属第三医院)成立,为妇产科疾病防治与优生优育提供重要科研与临床平台。1989年,广医三院接连诞生广东第一、第二例试管婴儿,成为全国第三家攻克该技术的医院,为无数家庭圆了生育梦想。

如今的广州,50家三甲医院实现全域覆盖,广医一院呼吸科、中山眼科中心眼科连续15年领跑全国,中山眼科中心更斩获健康科学、生命科学全球排名双第一的佳绩,4名新增院士的诞生则见证着医学科研领域的持续突破,彰显出广州医疗守正创新的硬核实力。

跨城医疗协作成常态

作为华南医疗中心,广州从未止步于自身发展,而是持续推动优质医疗资源向偏远地区延伸,更以制度创新引领粤港澳大湾区医疗协同,让健康福祉惠及更多人群。

技术赋能让医疗协作突破空间限制。2021年,佛山一名患者因复杂肺部病变需进行超声支气管镜检查,当地医院技术难以支撑。关键时刻,广医一院国家呼吸医学中心副主任李时悦教授团队借助5G技术,远程实时指导佛山市第二人民医院医生完成这例高难度检查——这是世界首次应用5G开展实时支气管镜操作的远程指导。这样的跨城医疗协作案例,在大湾区已成为常态。

作为大湾区医疗核心枢纽,广州三甲医院与深圳、珠海、佛山等城市医疗机构组建专科联盟,通过专家坐诊、远程指导、联合攻关等方式,将心脏外科、肿瘤诊疗等优势技术辐射至湾区各地。同时,广州率先推进跨境医疗协同:拓展香港长者医疗券使用范围;扩大境外医疗保险跨境直接结算试点;建成3家港澳居民健康服务中心、101个港式家庭医生诊室,让湾区医疗实现“健康相通”。

医脉传承

钟南山谨记父亲嘱托

“博施济众”代代传承

设备会更新,技术会迭代,但中国西医自发端便扎根的“博施济众”精神,早已融入广州医疗的血脉,在代代医者中传承延续。

2025年8月20日,钟南山院士在《人民日报》撰文《人的一生,总要留下点什么》,文中回顾了自己从抗击非典收治危重患者、摸索治疗方案,到新冠疫情中作出“人传人”关键判断的医者抉择,而这一切都源于父亲钟世藩的嘱托。“父亲的嘱托我一直记着——干什么事,说什么话,都得有依据。”钟南山院士写道。

钟南山院士热爱体育运动,获赠定制球衣。图/广州日报新花城记者:王维宣

年近九十的他始终铭记父亲的话:“人的一生,总要在这个世界留下点什么。”从抗击非典的勇于担当到汶川地震的千里驰援,从突发灾害的紧急救援到新冠疫情的精准防控,广州医者始终在危难时刻第一时间挺身而出,用专业与勇气筑牢生命防线,让“博施济众”的精神在实战中愈发坚定。

广州居民主要健康指标跻身发达国家水平

医脉传承的最终落脚点,是让健康福祉惠及每一位市民。为了打通优质医疗服务的“最后一公里”,广州一方面持续推进医疗资源下沉,另一方面不断完善基层医疗体系,让更多常见病、慢性病能在“家门口”得到妥善诊治。罹患慢性肾脏病的古婆婆的经历,正是这一惠民成效的生动缩影。以往,她只能去三甲医院进行腹膜透析治疗,不仅路途遥远,还需儿子请假陪同;如今,古婆婆在社区医院就能使用机器自动透析,步行即可到达,实现“透析不出街”。更便捷的是,她的腹透情况还能通过手机端随时查询,让家人无须过度牵挂。

基层医疗服务能力的提升有清晰的数据佐证:目前,广州有150家社区卫生服务中心、镇卫生院的服务能力达到“国家优质服务基层行”推荐标准,还创建了73家社区医院,两项数量均居全省首位。2025年,广州基层诊疗量占比近四成,充分彰显了医疗为民的初心。而这些努力最终凝聚成亮眼的健康成果——如今,广州居民期望寿命达83.82岁,主要健康指标已跻身发达国家水平,卫生健康高质量发展指数持续领跑全省。

以医读城,可读百年风骨;以脉传城,可续时代华章。

【版权声明】 《读懂广州·粤韵周刊》为广州日报原创作品,未经授权不得转载、使用。

版权与合作联系:ddgzyy2022@163.com;电话020—81883458

出品/许芳、柳剑能

策划/林朝晖、高志斌、周娴

文/广州日报新花城记者:倪明

图/中山大学孙逸仙纪念医院院史馆、中山大学医学博物馆、广州医科大学附属第三医院提供(除署名外)